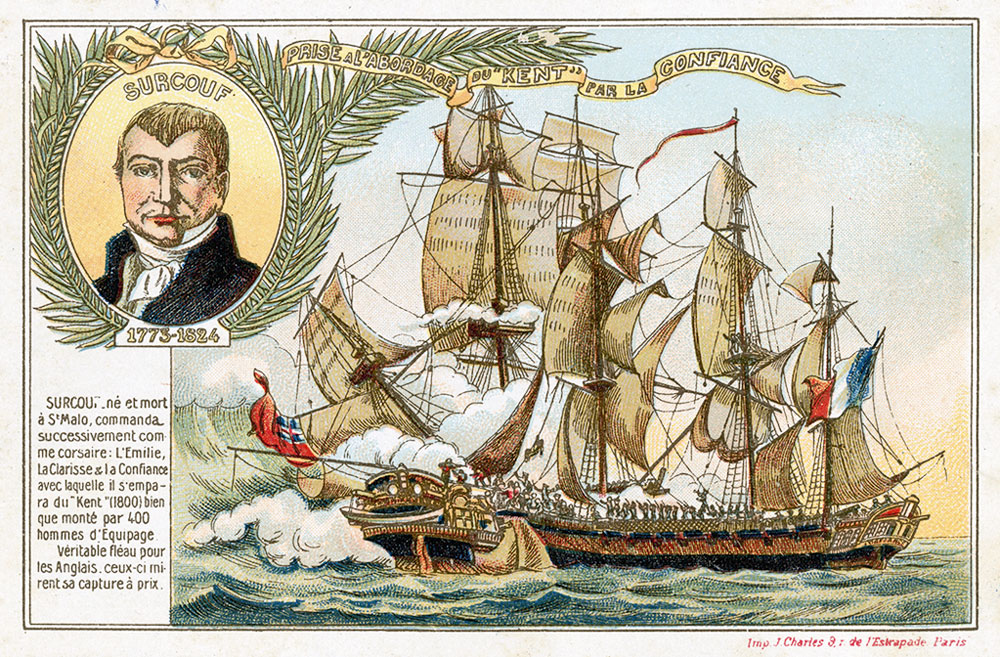

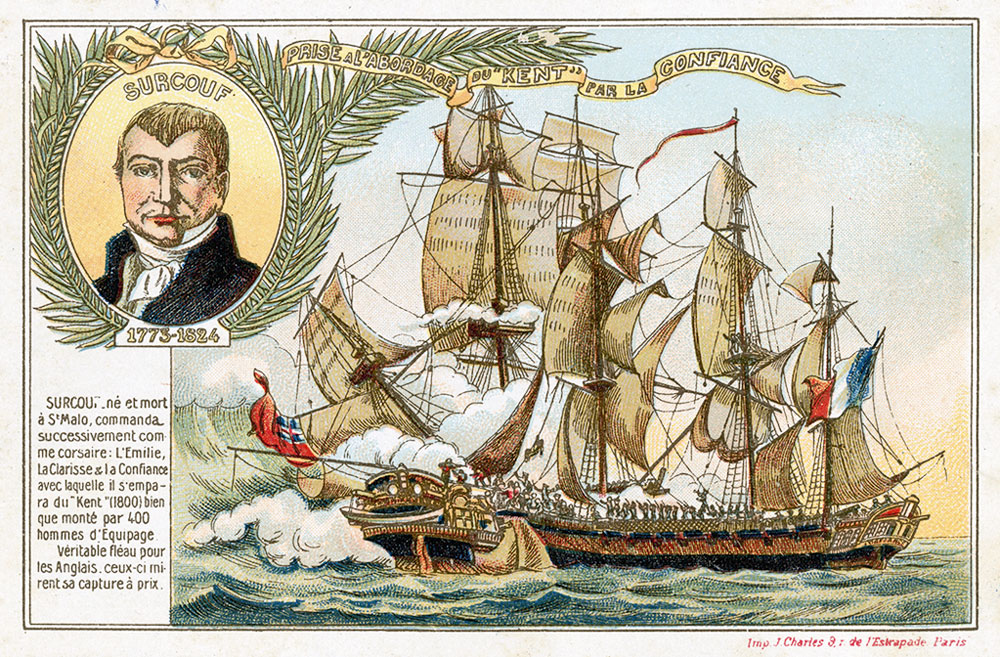

La Confiance, corvette de Surcouf

par Guy Le Moing – Surcouf, le plus grand des corsaires, aux commandes de la Confiance, la plus fine des corvettes :... Read more

Réservé aux abonnés

Retrouvez 40 d'archives et plus de 2500 articles en quelques clics

Découvrir plusComplétez votre collection ou trouver le numéro que vous souhaitez avec nos archives papier

Découvrir