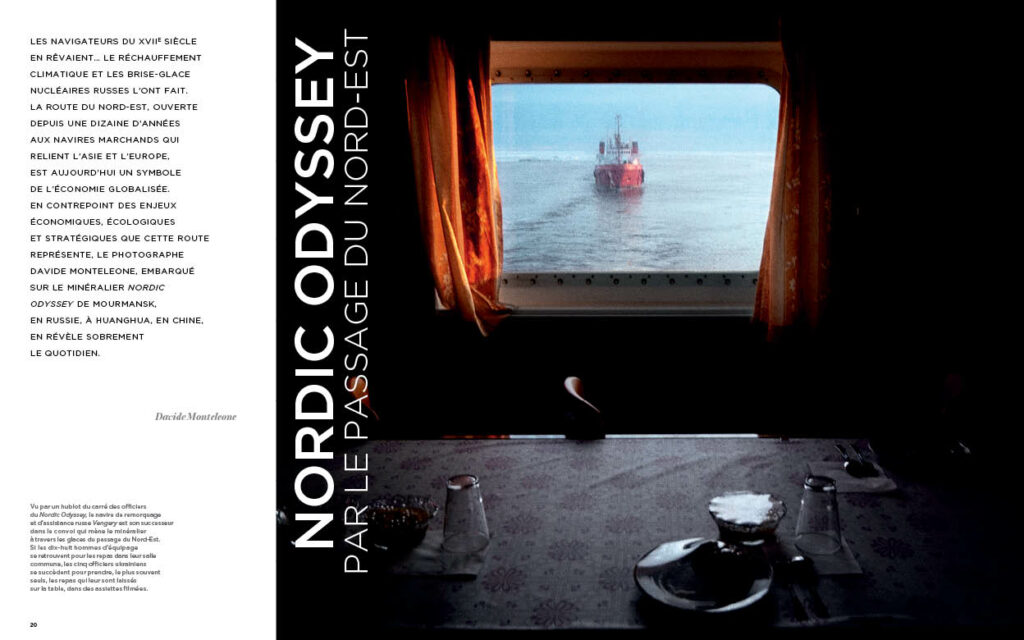

Par Jacques van Geen – Au sein du laboratoire Arc’Antique, à Nantes, sont traitées les plus grandes pièces métalliques relevées des épaves englouties. Pendant des mois, parfois des années, canons, ancres et autres cloches baignent ici dans de grands bacs remplis d’électrolytes à la surface desquels une bulle, ici ou là, éclate de temps à autre… Ces objets aussi massifs que précieux sont ici restaurés pour être présentés au public. Gilles Baron, responsable du patrimoine sous-marin, a bien voulu nous guider dans ses ateliers.

L’article publié dans la revue Le Chasse-Marée bénéficie d’une iconographie enrichie

Le 20 septembre 1793, la frégate L’Hermione, commandée depuis quelques mois par le capitaine de vaisseau Pierre Martin, quitte l’estuaire de la Loire à destination de Brest. Après une méprise du pilote Guillaume Guillemin, au large du Croisic, le navire s’échoue à quelques milles du rivage. À marée basse, la frégate se couche sur tribord. Il faut gagner du poids. Les douze canons de la batterie sous le vent sont jetés par-dessus bord – sept seulement seront récupérés, peu après le naufrage. Une ancre à jas est portée par le canot pour essayer de déséchouer la frégate. Las, avec le flot, le navire envahi se disloque. L’équipage est évacué vers le Croisic. C’est la fin de la frégate. La formidable machine de guerre s’apaise, ses bouches à feu englouties, réduites au silence sous les flots, l’ancre gisant, inutile, sur le fond.

Sous les eaux de la mer qui engloutit tout, un nouvel adversaire, insidieux, s’en prend au fer des canons qui défièrent Albion… Ce que l’Anglais n’a pu faire, la rouille s’y essaiera.

Bactéries grignoteuses contre balanes bétonneuses

Les pièces ferreuses immergées sont très vite recouvertes d’une couche formée par le plancton qui s’y développe, à commencer par des bactéries anaérobies – vivant sans apport d’oxygène – qui grignotent le fer qui est à leur portée. L’activité bactérienne joue un rôle clef dans la corrosion, mais ce biofilm forme aussi un support sur lequel viennent bientôt se fixer goémon et balanes. Ces dernières, au fil du temps, formeront petit à petit une gangue épaisse aux caractéristiques physiques analogues à celles du béton.

Deux siècles plus tard, en 1984, plongeant sur l’Est du plateau du Four, l’archéologue Michel Vazquez retrouve le site du naufrage – l’épave sera formellement identifiée en 1992. Au cours des campagnes d’étude ultérieures, par mesure de sauvegarde – en l’occurrence, pour les soustraire au pillage –, le fémelot du gouvernail, l’ancre et deux canons de tailles différentes sont relevés, avec la précieuse gangue qui les abrite. Si on laissait sécher les objets relevés, des cristaux de sel pourraient se former dans les produits de corrosion, faisant éclater la surface. Ils sont donc transportés dans des bacs d’eau de mer ou recouverts de serpillières que l’on arrose régulièrement jusqu’à leur prise en charge par un restaurateur expert.

Ils seront confiés au laboratoire Arc’Antique, à Nantes, l’un des rares au monde qui puisse assurer le traitement électrolytique de vestiges métalliques sous-marins de cette taille.

Arc’Antique a été créé sous forme associative en 1989, à l’initiative du conseil général de Loire-Atlantique. Dans les années suivantes, il s’installe dans ses locaux actuels du Petit-Port, à Nantes : 1 800 mètres carrés en tout, avec de vastes ateliers permettant de traiter et de manipuler des pièces importantes, notamment grâce à un pont roulant d’une capacité de 3,2 tonnes. En 2015, Arc’Antique intègre Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, un service du département de Loire-Atlantique.

Le laboratoire, qui traite des objets venus de toute la France, y compris l’Outre-mer, et parfois de l’étranger, compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs à temps plein, traitant toutes sortes de matériaux, des métaux aux céramiques, au verre ou aux matières organiques, plus des étudiants post-doctorants et de futurs ingénieurs restaurateurs en stage. Il ne se limite donc pas aux seuls vestiges métalliques ou aux objets relevés des épaves, même si c’est là le principal motif de notre visite aujourd’hui. Nous serons reçus par Gilles Baron, qui officie ici en tant que responsable du patrimoine sous-marin.

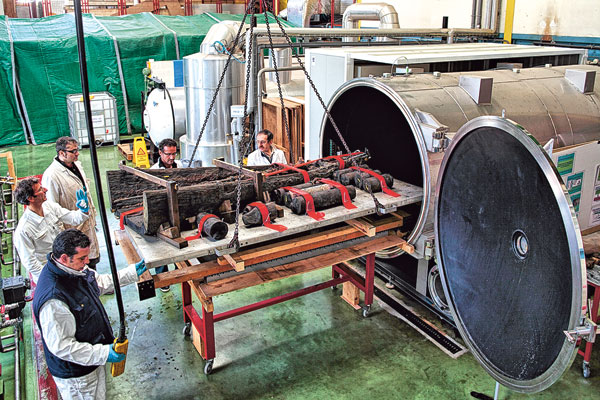

À leur arrivée, comme tous les objets qui sont confiés à Arc’Antique, les canons, l’ancre et la ferrure de safran de L’Hermione sont mesurés, pesés, photographiés, radiographiés dans le studio du laboratoire. Ils sont ensuite entourés d’un treillage d’acier inoxydable, et réimmergés, reliés au pôle négatif d’un générateur tandis que le treillage est connecté au pôle positif. Pendant les mois suivants, l’électrolyse entraîne à la surface de la cathode – canon, ancre ou autre – la formation de bulles de dihydrogène (H2). À la longue, celles-ci finissent par soulever la gangue sous laquelle elles sont emprisonnées. Quand celle-ci se fissure, elle peut être dégagée au marteau. La surface de l’objet apparaît ainsi sans avoir été maltraitée.

À noter qu’il arrive que les parties métalliques aient complètement disparu, mais que la gangue en garde une empreinte permettant de réaliser un moulage -ou, depuis quelques années, un scann en trois dimensions, qui servira à en « imprimer » une reproduction.

L’archéologue et le restaurateur peuvent échanger autour de l’objet, qui est alors documenté, dessiné, photographié à nouveau. Arc’Antique dispose du matériel nécessaire pour prélever et préparer des échantillons, ainsi que de quelques instruments d’analyse : potentiostat, microscope polarisant… toutefois, les investigations plus poussées sont confiées à la faculté des sciences qui dispose des indispensables spectromètres et autre microscope électronique à balayage.

L’art de faire parler les canons… sans faire feu !

Le laboratoire Arc’Antique est également équipé d’un banc sur lequel on débarrasse les canons de leur charge – c’est une des fiertés de Gilles Baron. Cet équipement permet de réaliser un carottage dans le fût de l’arme pour en retirer le contenu intact. Presque tous les canons anciens qui arrivent au laboratoire sont en effet chargés – les navires naviguaient en général prêts à faire feu en cas de nécessité. Mitraille, boulets divers, bourres et charges peuvent varier considérablement, en particulier lorsque le canon provient d’un navire naufragé lors d’un combat. Cas extrêmes, des charges sans enveloppe témoignent de moments où, faute de gargousses, la poudre était envoyée à la sauvette, à mains nues, par la gueule du canon… Des poignées de clous, de débris de ferraille, ou même de tessons de poterie évoquent la pénurie de balles ou de boulets, dans les instants désespérés qui ont précédé la fin du navire et de son équipage.

L’objet entre ensuite dans une deuxième phase de traitement. Il s’agit à présent de le dessaler – on a vu quels risques la formation de cristaux de sel (NaCl, ou chlorure de sodium) ferait courir à la surface de l’objet au séchage, mais il s’agit également, ici, de le débarrasser des ions chlorures (Cl–) qui finiraient par former de l’acide chlorhydrique, hautement corrosif…

Pour s’en débarrasser, on replonge les objets dégangués et à nouveau entourés de leur treillage d’Inox dans un bain de soude – dans cette solution très basique, avec un pH à 13, il n’est plus question d’oxydation. Soumis à nouveau à une lente électrolyse, les ions chlorures, migrent progressivement de l’objet en traitement vers l’anode – le treillage. La solution est analysée toutes les semaines et le bain est changé régulièrement, jusqu’à ce qu’on constate qu’elle est débarrassée de l’ion honni… au terme, en général, de six mois à deux ans de ce salutaire bain à bulles.

Le traitement chimique dans un bain de soude est la règle générale pour le traitement de ce type d’objets tout en métal – l’affaire se complique singulièrement dans le cas d’objets mixtes, comportant des parties indissociables en bois et en métal par exemple : les matières organiques ne résisteraient pas au bain caustique.

La spécificité d’Arc’Antique réside dans la mise en œuvre de l’électrolyse, processus coûteux mais très efficace affiné dans les années 1990 par l’électrochimiste Christian Degrigny. La différence de potentiel, aux environs de 1,45 Volt en général, est soigneusement contrôlée en continu pour éviter un bullage dommageable ; l’intensité pour un objet de grande taille ne dépasse pas 6 Ampères.

Par précaution, les objets retirés de sites en eau douce subissent le même traitement, sous une forme abrégée, puisqu’ils portent beaucoup moins de chlorures que ceux qui ont séjourné dans l’eau de mer.

Vient ensuite le moment de rincer l’objet soigneusement, pour le débarrasser cette fois de la soude, qui risquerait elle aussi, de cristalliser au séchage. Ce rinçage à l’eau déminéralisée se fait encore sous électrolyse, l’objet bénéficiant ainsi d’une protection cathodique qui lui évite de se dégrader. Les bains d’eau sont changés jusqu’à ce que, la soude caustique ayant été rincée, leur pH se stabilise à 7. L’objet peut alors être laissé à sécher quelques mois à l’air ambiant.

La phase de restauration proprement dite peut commencer. La surface est nettoyée par un sablage doux, projection de microbilles de verre ou d’un abrasif végétal de noyaux d’olive réduits en poudre. Elle reçoit ensuite un traitement chimique de passivation : une application d’acide tannique et d’acide phosphorique qui entraîne, sur la surface, la formation d’une couche protectrice de tannates de fer et de phosphates de fer, composés stables.

Certaines parties peuvent ensuite être recollées à la résine époxy chargée et teintée dans la masse, qui sert aussi à combler d’éventuelles lacunes si elles risquent de provoquer la rupture de l’objet – la réversibilité du traitement restant un enjeu majeur de toute restauration… Avant d’être exposé, l’objet restauré recevra enfin une couche protectrice et consolidatrice d’une cire minérale très dure, qui peut aussi servir aussi à combler les lacunes de moindre importance. Celle-ci est appliquée sur la surface chauffée jusqu’à simple saturation, si l’objet est destiné à une exposition en intérieur, ou sur une épaisseur de 0,3 à 0,5 millimètre pour une exposition en extérieur. Le lustrage, à froid, parfait la beauté de l’objet restauré, mais aussi les vertus protectrices de la cire, dont la surface lisse est ainsi plus durable. Cette cire microcristalline, après de nombreux essais, est préférée aux peintures ou aux vernis, dont la tenue laisse à désirer sur le métal quand il n’est pas parfaitement nu.

L’objet peut enfin être exposé, idéalement dans un local tempéré à environ 20 degrés Celsius, dans une hygrométrie stabilisée à moins de 40 pour cent. L’ancre et les canons de L’Hermione intègrent ainsi les réserves du Musée d’histoire de la ville de Nantes, au château des ducs de Bretagne – on peut d’ailleurs regretter qu’ils n’y soient pas valorisés par une exposition au public.

Canons, cloches et ancres ont la cote

Comment détermine-t-on si un objet mérite ou non tous ces soins ? Qu’elles soient le fait d’archéologues professionnels, de pêcheurs, d’agents de travaux sous-marins ou, comme c’est souvent le cas, de plongeurs amateurs, qu’elles aient lieu dans le cadre de fouilles préventives ou qu’elles viennent couronner de longues recherches dans les archives, toutes les découvertes doivent faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités – les vestiges sous-marins des eaux nationales sont considérés comme des biens culturels appartenant à l’État. Les gendarmes, à leur tour, informent le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM), qui expertise le site. Au terme de cette expertise, le DRASSM sollicite Arc’Antique ou d’autres structures pour des devis de restauration. À noter que ces devis sont faits sur foi d’observations au fond de l’eau, sur des objets encore enfermés dans leur gangue… Les surprises sont monnaie courante lors des travaux ultérieurs, qui seront bien compliqués si l’objet se révèle plus dégradé que prévu, ou s’il est associé à un autre dans la gangue, par exemple…

Ce n’est que lorsqu’un organisme – un musée par exemple – s’engage à payer le prix indiqué pour la restauration que la permission de relever lesdits objets sera accordée. Il en deviendra le dépositaire.

Quand, comme c’est hélas assez fréquent, le site risque d’être pillé par des amateurs indélicats de curiosités historiques, le DRASSM fait relever ces objets sans attendre. Ce fut le cas de la cloche du vaisseau de 74 canons britannique HMS Resolution, naufragé sur le plateau du Four au terme de la bataille des Cardinaux, en novembre 1759. Ces objets restent alors en attente de traitement dans des bacs d’eau de mer, en attendant que quelqu’un se manifeste pour prendre en charge leur restauration. Font également exception, évidemment, les objets remontés accidentellement par les chalutiers.

Parmi les objets qu’il est décidé de relever, les canons sont, de loin, les plus nombreux. Massifs, ils ont souvent mieux résisté aux outrages du temps. Surtout, leur typologie largement documentée et les inscriptions qu’ils portent en font des objets très parlants pour les archéologues, permettant de dater précisément les épaves. C’est pour la même raison que les cloches, véritables cartes d’identité du bateau, sont si recherchées. En outre, comme les ancres, les canons, très appréciés du public, font aussi des pièces de musée très populaires.

Ainsi, neuf bouches à feu provenant de la Vénus, échouée en 1781 sur les Pourceaux, au Nord de l’archipel des Glénan, sont en attente de traitement dans les réserves d’Arc’Antique, de même qu’une ancre relevée sur le site du futur parc éolien offshore des îles d’Yeu et de Noirmoutier et qu’une autre ancre, destinée au musée de la Marine à Port-Louis…

Les projets ne manquent pas, ainsi que les nouveaux défis techniques, comme ceux que posent les épaves d’avions abîmés en mer. Arc’Antique participe, sur ce sujet, à l’important programme européen ProCraft, qui vise à affiner la conservation de ces vestiges composites où la part importante d’aluminium pose des problèmes électrolytiques très différents de ceux des objets ferreux, et interdit l’usage des bains de soude…

En savoir plus

Le traitement des bois d’épaves

Si le laboratoire Arc’Antique, à Nantes, traite les grandes pièces métalliques englouties, son homologue grenoblois arc-Nucléart se consacre aux vestiges organiques, avec une spécialité qui nous intéresse particulièrement : les vestiges en bois importants, à commencer par les épaves de navires. Christian Vernou, conservateur en chef du patrimoine et responsable du suivi des milliers d’objets qui y sont traités, nous a exposé ses travaux.

arc-Nucléart est connu pour son utilisation de rayons gamma, notamment pour traiter les attaques d’insectes ou autres organismes sur certaines pièces sensibles, de la statue en bois médiévale à la momie égyptienne. Les rayons gamma sont aussi utilisés dans procédé « Nucléart », breveté par l’ingénieur Louis de Nadaillac. Celui-ci consiste à imprégner des bois endommagés d’une résine dont la polymérisation est ensuite activée par l’exposition aux radiations. Ces traitements, très spécifiques, ne servent néanmoins ici que pour le traitement d’une pièce sur dix. Les bois d’épaves sont le plus souvent consolidés à l’aide de polyéthylène glycol (PEG). Le traitement commence par un bain dans une solution contenant 20 pour cent de ce produit dont la consistance rappelle celle de la cire, mais qui est soluble dans l’eau. Les bois reposent environ quatre mois dans ce premier bain, attentivement brassé et filtré… Une partie de l’eau dont ils sont imprégnés laisse la place, par un phénomène d’échange osmotique, au PEG. Après quatre mois supplémentaires dans un second bain plus concentré (35 à 40 pour cent de PEG), ils peuvent être séchés.

Pour cela, ils sont placés dans un lyophilisateur et congelés à -30 degrés Celsius. L’enceinte est ensuite mise sous vide et la glace s’y sublime, se transformant (sans passer par la phase liquide) en vapeur d’eau, captée par des « pièges » à -70 degrés Celsius. La lyophilisation, pour laquelle le laboratoire dispose des plus grands autoclaves de France (des cylindres de 3,50 mètres de long pour 2,50 mètres de diamètre, et 6 mètres de long par 1,30 mètre de diamètre), dure un mois, voire plus, pour les pièces importantes. À son terme l’objet séché est consolidé par le PEG qui s’y trouve « figé ».

Conformément à la déontologie de la restauration, le traitement par le PEG est, en principe du moins, réversible, contrairement à la résine employée dans le procédé « Nucléart ». Dans les cas d’objets trop fragilisés et trop dégradés, les deux traitements sont toutefois associés. C’est ainsi, par exemple, qu’a été traité l’avant de l’épave d’Arles-Rhône 3, un chaland de 31 mètres datant du Ier siècle, (CM 270). Cette partie du bateau était protégée par un feuillard cloué, dont la dépose était impossible étant donné l’état de dégradation du bois, percé de centaines de pointes de fer.

Le traitement de cette épave spectaculaire, aujourd’hui pièce maîtresse du musée d’Arles Antique, est un des hauts faits du laboratoire, tout comme, par exemple, les bateaux grecs exhumés lors des travaux de la place Jules-Verne, à Marseille, parmi lesquels une barque de pêcheur de corail du VIe siècle avant notre ère. Les nombreuses pièces de mobilier, moins impressionnantes, sont d’un grand intérêt pourtant, à l’instar des centaines de pièces relevées sur les épaves corsaires de la Natière, caps-de-moutons, poulies, brosses, bacs, seaux, coffre ou, en ce moment, une scie de charpentier… Qui dit mobilier ne dit pas forcément d’ailleurs objet de petite taille, comme en témoigne une ancre maritime romaine de 4 mètres de haut en bois, avec des renforts en fer et un lest de barres de plomb, aujourd’hui exposée au musée Narbo Via de Narbonne.

Même si ce n’est plus de leur ressort, les restaurateurs insistent sur les données de la « conservation préventive », à commencer par l’importance de l’hygrométrie du lieu de présentation, qui doit impérativement rester inférieure à 50 pour cent, de façon à ralentir l’acidification du bois, inéluctable s’il contient de la pyrite (sulfure de fer) qui se combine avec l’oxygène de l’air pour former de l’acide sulfurique… Cette « maladie », connue pour affecter l’épave du Vasa en Suède, impose une climatisation complexe dans le cas de vestiges de grande taille. C’est le cas d’un chaland de la Saône en cours de traitement à l’heure actuelle. Ce bateau romain du IIe siècle, qui mesurait 6 mètres de large pour 31 de long (17 mètres sont conservés), a été découvert sur le chantier d’un parking du quartier Saint-Georges, à Lyon. Il sera présenté en 2024 au musée de Lyon-Fourvière. Le laboratoire se prépare, dans les années à venir, à recevoir l’épave d’un caboteur fluviomaritime de la Garonne datant du VIIe siècle. Un type de navire auquel on ne connaît qu’un semblable, l’épave de Port-Berthaud 2, rendue célèbre par les travaux de l’archéologue Éric Rieth, mais qui n’a pas été extraite. On se précipitera pour la découvrir au musée d’Aquitaine, à Bordeaux, quand elle aura été relevée et traitée… d’ici une dizaine d’années.

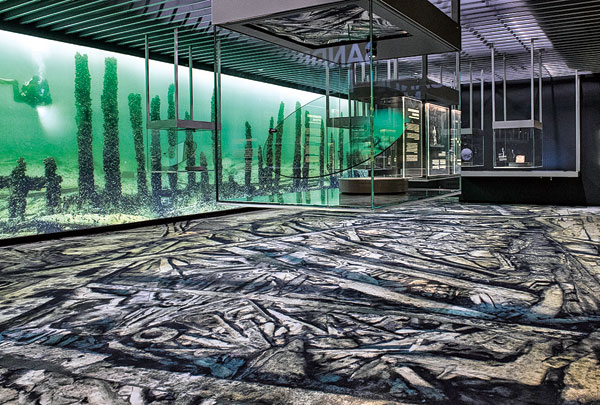

De nouveaux Musées virtuels et sous-marins

À Stockholm, le Vrakmuseet, « musée des épaves », inauguré en septembre 2021, présente des vestiges nautiques emblématiques de la mer Baltique… sous forme d’hologrammes, de représentations en trois dimensions ou encore à travers des vidéos effectuées lors des fouilles des archéologues en plongée. Les épaves, elles, sont toujours au fond de la Baltique, dont la faible salinité et le pH sont bien connus pour offrir des conditions de conservation exceptionnelle aux bois immergés. Le Vrakmuseet illustre la politique consistant à laisser les vestiges de navires sous l’eau, là où leur intégrité n’est pas menacée, tout en recherchant de nouvelles manières de les faire connaître.

Si les technologies numériques tentent d’immerger le visiteur dans cet univers sous-marin, la plongée offre des émotions plus fortes : plusieurs musées ont misé sur ce nouveau type de tourisme à la fois sportif et culturel. Au Kenya devrait s’ouvrir en 2022 le premier musée sous-marin d’Afrique subsaharienne dans le comté de Kilifi, à seulement une heure de route au Nord de Mombasa.

Les archéologues ont découvert une trentaine d’épaves, reposant sur une bande de littoral de 137 kilomètres, certaines datant de la Chine des Ming (1368-1640). Cette côte inhospitalière, bordée de récifs et parcourue de courant forts, entre la Somalie et le canal du Mozambique, a la réputation d’être un cimetière de bateaux. Au centre du projet se trouve l’épave d’un navire marchand portugais coulé en 1516, découverte dans un bon état de conservation en 2012 près du village de pêcheurs de Ras Ngomeni. L’épave, laissée en place, sera simplement protégée des courants par des sacs de sable. Le public plongeur pourra bientôt la découvrir, accompagnés de guides, ainsi que d’autres épaves qui ont été inventées depuis dans les parages. Une signalétique appropriée rendra compte de l’histoire de chaque vestige.

Pour ceux que la plongée ne tente pas, le musée envisage aussi de construire des tunnels sous-marins auprès des épaves immergées. Une annexe, à terre, exposera certains objets relevés – canons, poteries, cargaisons d’ivoire…

Quant aux visiteurs du musée sous-marin projeté devant Gallipoli, en Turquie, ils pourront se replonger dans la bataille des Dardanelles. Quatorze épaves reposent sur ces fonds marins, celles des forces britanniques et françaises qui y furent repoussées par l’armée ottomane en 1915. Arnaud Jouny

Les alliages cuivreux restent de bronze

Les objets en bronze, alliage de cuivre et d’étain relativement précieux, sont beaucoup plus rares, sur les épaves anciennes, que les objets en fer ou en acier dont il est question dans les pages qui précèdent. Leur conservation, qui ne représente pas une activité aussi importante pour Arc’Antique, répond à de tout autres problématiques.

Tout d’abord, les organismes marins ne s’y fixent pas comme sur le fer, découragés par les composés toxiques générés par le cuivre – les marins connaissent bien cette propriété, qui en faisaient autrefois usage en protégeant les carènes des navires avec un doublage de feuillards de cuivre, et se servent plus couramment, de nos jours, de peintures antisalissure à base du même métal.

Heureusement, le bronze se passe plutôt bien de la gangue protectrice qui se forme sur les objets ferreux, étant un matériau « noble » – peu sujet à l’oxydation ou à la dégradation par effet électrolytique, au voisinage d’autres métaux dans la solution conductrice que constitue l’eau de mer. Si un quelconque objet ferreux se trouve à portée, il joue le rôle d’anode sacrificielle, se dégradant tandis que les parties en bronze restent à peu près intactes.

Tout cela simplifie singulièrement le travail du conservateur-restaurateur, qui se concentre sur le nettoyage de la pièce et sa mise en valeur par une patine protectrice appropriée.