Par Gwendal Jaffry

Depuis plus de vingt ans, l’association basque Albaola fait renaître un patrimoine exceptionnel. Si elle est devenue célèbre avec la construction du baleinier San Juan dont le chantier touche au but, ce sont bien d’autres navires disparus qu’elle a fait renaître, dont récemment une patache reconstruite sur des plans du chantier Mutiozabal. Juanita Larando – c’est son nom – sera présente à la prochaine semaine du Golfe… au terme d’une traversée du golfe de Gascogne depuis Pasaia. Pas mal pour un « voile-aviron » !

La mer est énorme. On a beau savoir que toutes les tempêtes du golfe de Gascogne viennent finir ici, l’horizon comme un château de cartes ondulant fascine et inquiète. Alors que le gros pneumatique semi-rigide de l’association Albaola n’a pas dépassé les pointes Txiki et Aundi, qui marquent la sortie de la ria de Pasaia, l’ampleur des creux nous impose de rebrousser chemin. Ce n’est pas en cette fin septembre que nous naviguerons à bord de Juanita Larando…

Malheureusement, car quelques mois plus tôt, en plein festival de Pasaia et sous un grand soleil avec une petite brise, une virée à bord dans le chenal m’avait bien donné envie de découvrir cet étonnant navire en pleine mer… Ce jour-là, la balade n’avait consisté qu’en un bord à l’aviron vers la sortie du port, puis un autre au portant sous voiles pour revenir, mais la surprise était au rendez-vous, le déplacement important et les formes pleines de la patache n’empêchant nullement une nage efficace, sans épuiser les dix-huit rameurs, tandis que le gréement, même s’agissant des voiles d’hiver, assurait une belle marche.

À défaut de pouvoir naviguer, c’est à la source de ce navire que Xabi Agote, président d’Albaola, choisit de m’emmener, et plus précisément vers la ria Oria, à quelques kilomètres à l’Ouest de Saint-Sébastien, là où se trouvait le principal centre de production de navires du Guipuzcoa – avec Pasaia –, voire du Pays basque, jusqu’à la fin du XIXe siècle…

L’essor d’Orio et d’Usurbil, l’un situé à l’embouchure de l’Oria, l’autre plus haut sur le bras de mer, est attesté dès l’an 1 500, la production locale de fer nécessitant des navires pour le transporter. Le site est idéal, entre l’abondance de bois de charpente de qualité, un fleuve qui facilite l’approvisionnement des chantiers navals en matériaux, la présence de métalleries en mesure de fabriquer les éléments nécessaires aux navires, une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée…

Une dizaine de chantiers de la ria d’Oria vont ainsi lancer des navires de charge – pour le fer, la laine de Castille… –, des unités pour la flotte royale et pour la course des Indes, mais aussi pour la pêche – dont certaines destinées à traquer la baleine à Terre-Neuve. Cette diversification leur permettra de se maintenir, malgré la diminution des commandes royales, qui vont jusqu’à disparaître dans les dernières années du XVIIIe siècle, en même temps que celles des entreprises commerciales privilégiées. Cette conjoncture est bientôt aggravée par les conséquences des guerres napoléoniennes et de la première guerre carliste, mais quelques chantiers des ports de Pasaia et du bassin de l’Oria perdurent en se spécialisant dans la construction de petites et moyennes embarcations marchandes et, dans une moindre mesure, de pêche. Parmi eux, ceux de la dynastie Mutiozabal…

Si les huit enfants de cette famille nombreuse naissent « dans les champs et dans l’élevage », trois frères vont quitter la ferme familiale pour se lancer dans la navale… José Matías (1775-1853) et Miguel Ignacio (1779-1872) créent chacun leur chantier à Usurbil, en 1798 pour le premier et 1808 pour le second. Pedro María (né en 1786) s’installe à Mutriku. Quant à José Miguel (1792-1864), il crée une fabrique de fer à Villabona.

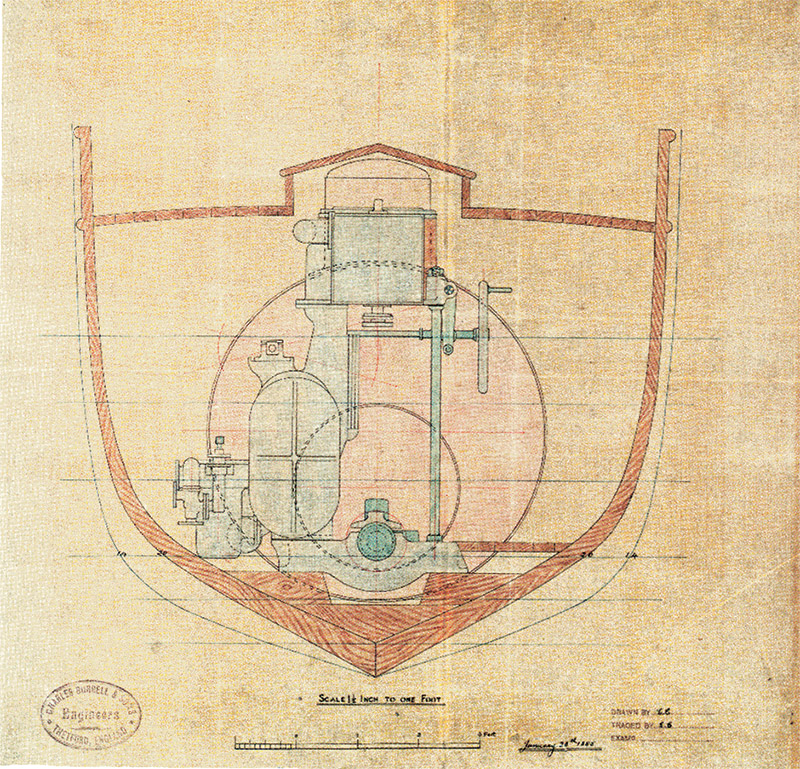

Entre 1810 et 1819, vingt et un des vingt-huit grands bateaux construits dans le Guipuzcoa seront lancés dans ces chantiers navals de l’Oria, dont onze par des Mutiozabal, qui imposent leur suprématie la décennie suivante en construisant des navires de plus en plus forts. En 1842, José Manuel (1811-1876), fils de Miguel Ignacio, prend les rênes du chantier, se spécialisant bientôt dans l’élaboration de bateaux de moyenne et grande tailles, un marché où il n’a nulle concurrence. Dès le milieu du siècle, il est le constructeur le plus important du Guipuzcoa. Miguel Antonio (1853-1931) lui succédera, construisant le premier vapeur doté d’une machine basque, l’Ugarte II… avant de cesser totalement la construction navale en 1929.

Les Mutiozabal ont produit tous types de navires, de toutes tailles, depuis des batels jusqu’à des brigantins de plus de 200 tonneaux, en passant par des chaloupes, des gabares, la frégate Venus, le paillebot El Rafaelito… et au moins deux « pataches », dans le chantier d’Uriberri à Orio, un atelier créé en 1856 par José Manuel. L’Isabelita est ainsi lancée en 1872 par ce dernier, tandis qu’on doit le Nuevo mi Sobrina à Miguel Antonio, son fils, en 1877.

Indéfinissable et pourtant omniprésente patache…

Mais… qu’est-ce qu’une « patache » ? Xabier Alberdi, directeur du Musée maritime basque et du département de recherche d’Albaola, insiste sur la multiplicité de formes et d’usages de ce type de navire. « Des unités aux caractéristiques très différentes sont qualifiées de pataches, nous explique-t-il. Selon le dictionnaire de l’Académie royale espagnole, il s’agit soit d’un “petit bateau utilisé dans les services portuaires”, soit d’un “petit navire de guerre destiné aux transmissions dans l’escadre, à la reconnaissance des côtes et à la surveillance des entrées de port”. Littré reprend cette définition, précisant en outre que la patache peut-être un “bâtiment de la douane et du fisc en général”. »

Xabier Alberdi s’est également intéressé à l’étymologie de ce mot qu’on retrouve en plusieurs langues : patacho, patacchia, pataggio, patascia… « Si l’origine est inconnue, poursuit-il, Augustin Jal écrit, dans son Glossaire nautique, publié en 1848, que, dans un passage de la Chronique d’Aboulféda (1273-1331), on lit que les Chrétiens avaient une sorte de navire que l’auteur arabe nomme batas, terme qui qualifie en arabe un bateau à deux mâts. Et le Centre national de ressources textuelles indique que l’adjectif batas signifie « rapide » en arabe.

« Il ressort de ces définitions que la patache fait référence à des bateaux performants et de petite taille destinés à diverses activités, tant civiles que militaires. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un bâtiment présentant des caractéristiques définies et spécifiques – malgré la définition arabe d’une unité à deux mâts –, mais de navires ayant en commun de remplir certaines fonctions. Et c’est encore plus ouvert quand on découvre qu’on utilisait le terme patache pour désigner le plus jeune des navires d’une escadre de galions… »

Xabier Alberdi a retrouvé plusieurs évocations de pataches selon ces usages. En 1523, l’expédition aux Moluques menée par Loaisa et Elcano comptait dans sa flottille le Santiago, patache de 60 tonneaux construite à Bilbao. En 1686, une patache accompagne trois frégates et une galère de Fontarrabie et de Saint-Sébastien qui vont se consacrer à des activités corsaires aux Indes jusqu’en 1692. On trouve aussi de nombreuses pataches utilisées dans la guerre de course aux XVIIe et XVIIIe siècles, où leur petite taille, leur agilité, leur rapidité et leur polyvalence sont appréciées. Nombreuses sont celles qui travaillent au cabotage, leur usage le plus courant entre les XVIe et XVIIIe siècles où on les retrouve chargées de fer, de vin, de bois, de laine, de morue ou de barriques de graisse de baleine dans le golfe de Gascogne, en Andalousie et jusqu’aux Canaries… En revanche, il est intéressant de noter que les pataches n’apparaissent jamais dans les activités de pêche, contrairement à la zabra et la pinaza… qui pourtant peuvent en être synonymes.

Xabier s’est enfin intéressé à leurs caractéristiques. « En 1574, cinq pataches avec deux cent cinquante marins sont saisies pour la marine ; en 1630, un capitaine d’Hondarribia obtient un brevet de corsaire pour sa patache Nuestra Señora de Guadalupe, de 27 tonnes ; en 1635, Francisca de Iturribalzaga charge Santiago de Larraguibel, maître charpentier de Deba, de construire une patache de 22 coudées (14,33 mètres) de quille, 29 coudées (19,33 mètres) de longueur et 8 coudées (5,33 mètres) de largeur ; en 1665, Maria de Alchacoa vend à Juan de Casabielhe, un commerçant de Saint-Jean-de-Luz, une patache de 18 tonnes capturée par son mari lors de son voyage de Bordeaux à Lisbonne… »

C’est un de ces navires que l’association Albaola a choisi de mettre sur cale, et plus précisément une des deux pataches construites chez Mutiozabal. « Ce navire m’intéressait car il appartient à un type disparu, explique Xabi Agote, le président de l’association Albaola. Par ailleurs, c’était un navire qui nous permettrait des navigations extraordinaires, sur de longs trajets. »

Juanita Larando, des plans à la construction

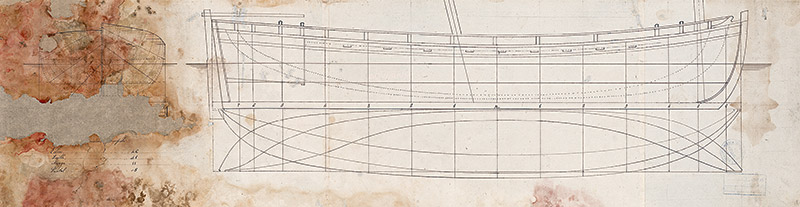

Xabi Agote se charge du dossier de construction. « Les plans de formes des Mutiozabal (lire ci-dessous) sont très détaillés, explique-t-il, contrairement aux plans de structure, tout simplement parce que les charpentiers d’alors n’avaient pas besoin de ces informations “banales”. Cela dit, à force de travailler sur les plans de ce chantier, j’ai appris à penser comme les ouvriers d’alors, sachant par ailleurs que chez Mutiozabal, le détail que tu ne trouves pas sur un plan, tu le trouves dans un autre. »

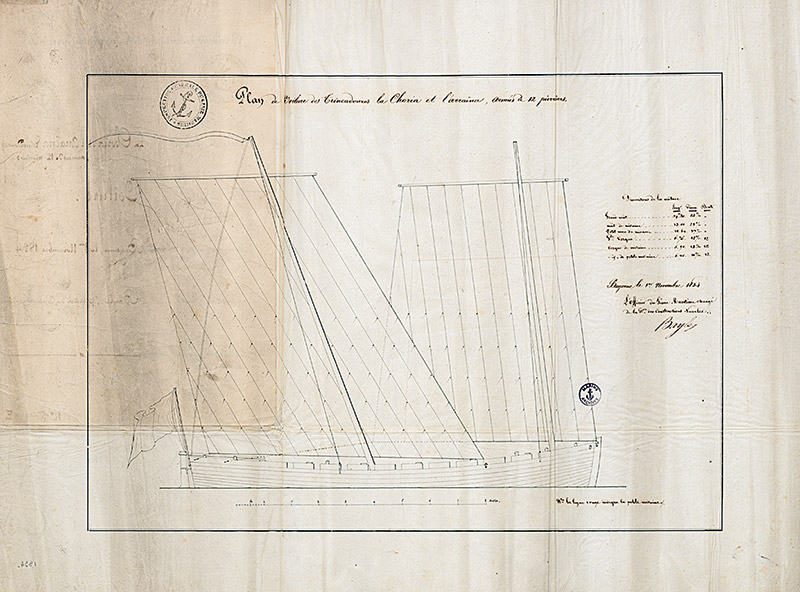

Outre ces formes, Albaola dispose également d’un plan de voilure de trincadoure – une patache armée – trouvée par Bernard Cadoret, fondateur du Chasse-Marée, aux archives de Vincennes, ainsi que de quelques gravures.

« Ce plan Mutiozabal est assez original, poursuit Xabi, car les dimensions sont indiquées en pieds français. Cela nous rappelle qu’à compter du règne de Philippe V de Bourbon (1700-1746), la dynastie régnant en Espagne était française. Pour lutter contre les Anglais, on a alors tenté d’unifier la technologie navale des deux pays, prenant le meilleur chez les Espagnols et chez les Français, dont on a retenu le système de mesure. Pour autant, les caractéristiques et les proportions demeurent locales, comme la distance entre les tolets, de 92 centimètres. »

La construction de la patache est assez classique, avec une structure en chêne local, comme la serre et le vaigrage destiné à protéger le chargement, ainsi que la préceinte. « Le reste du bordé est en mélèze, un bois très disponible. Peut-être qu’à l’époque tout était en chêne, mais nous réservons cette essence à la construction du baleinier San Juan (CM 286 et 295). »

La patache offre quelques particularités bien basques. Ainsi, le plancher en mélèze est posé sur le barrotage, également en mélèze et simplement encastré. Des marques obliques permettent de savoir facilement quelle planche va à quelle place. « Ainsi, tout peut être facilement démonté, soit pour le nettoyage, soit pour charger encore plus de marchandises. » Mais alors, comment faisait-on pour ramer ? « Bien entendu le chargement dépend du parcours et de l’objectif. S’il n’y a pas de vent et que tu dois aller de Pasaia à Fontarabie, alors tu prends tous les rameurs possibles. En revanche, si tu dois apporter de la marchandise de Pasaia à Bordeaux, c’est logique d’imaginer faire au maximum route sous voile. Dans ce cas, quatre rameurs suffisent à l’avant. Et si la mer est mauvaise, tu peux installer des fargues qui, en outre, disposent d’ouvertures pour y glisser la bouche d’un canon. »

Les avirons, en lamellé-collé de mélèze faute d’avoir eu à disposition, au moment de les fabriquer, le hêtre utilisé traditionnellement, ont un contrepoids de 4,5 kilogrammes dans le manche. « J’ai vu les anciens faire ça sur les traînières. Par ailleurs, la patache m’a confirmé que, sur les bateaux basques, le rapport entre la largeur de coque et la hauteur de franc-bord détermine les caractéristiques des avirons, tous identiques. »

Côté gréement, selon qu’on navigue au près ou au portant, la quête du grand mât est réglable grâce notamment à un étambrai en forme de guide, doté de cales. Selon l’allure toujours, et étant donné cette inclinaison variable du mât, on dispose de deux crochets sous le plat-bord pour amurer le taillevent, tandis que trois positions d’écoute – en simple – sont disponibles.

Enfin, le traitement du bois est aussi particulier. « La tradition veut que la serre et les courbes de banc soient rouges. Je pense que c’était pour cacher la rouille de leurs ferrures. Nous avons fabriqué cette peinture à partir de terre très rouge utilisée pour la teinture, mélangée avec de l’huile de lin. Nous avons également fait notre goudron à partir de pin maritime, plus ou moins visqueux selon qu’il sert sur le bordé ou en fond de cale. En revanche nous utilisons de la peinture sous-marine antisalissure, faute d’avoir trouvé une solution convenable : un de nos bateaux, qu’on avait traité avec une sorte de goudron, a beaucoup souffert. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque de notre patache, les propriétaires de ces bateaux passaient leur temps à s’en occuper… »

La patache, baptisée Juanita Larando en souvenir d’une corsaire de San Sebastian (lire ci-dessous), a été lancée le 4 septembre 2021. Depuis, elle a déjà parcouru nombre de milles, et notamment le long de toute la côte basque, dans le cadre d’une navigation événementielle à l’occasion des cinq cents ans du tour du monde réalisé par Elcano en conclusion de l’expédition de Magellan, « mais à chacune des vingt-cinq escales on embarquait des équipiers locaux, ce qui ne nous a pas permis de vraiment tester le bateau. »

Au cabotage à bord d’une patache du XVIIIe siècle

Pour autant, Xabi commence à se faire une idée un peu plus précise de son potentiel… et surtout de ses spécificités. « La coque pesant 7 tonnes, raconte-t-il, on n’a pas osé beaucoup la lester au début, même si la ligne de flottaison indiquée sur le plan Mutiozabal était bien plus haute que la nôtre… Aujourd’hui, on en est à 13 tonnes de lest, sous forme de ferraille, et on compte en ajouter encore ! » Malgré ce déplacement important, six rameurs suffisent pour les manœuvres de port ou pour faire route par beau temps. Dans de bonnes conditions, les dix-huit rameurs peuvent nager dans la durée pour une vitesse moyenne de 4 nœuds. La patache est par ailleurs bien plus directive qu’une traînière, conçue pour pivoter facilement.

Comme sur tous les bateaux basques, l’articulation des avirons se fait sur un tolet doté d’une estrope, système qui permet que la rame vienne se ranger naturellement le long de la coque quand elle n’est plus retenue -– un réel atout sur des navires susceptibles de partir en surf ou d’être tractés par une baleine. « Dans ces conditions, une rame entre deux tolets ou dans une portière risquerait soit de casser, soit d’abîmer le bateau. Ce montage permet aussi de laisser traîner les avirons dans l’eau plutôt que de les ranger quand on met à la voile pour un petit bord ou sur une zone de navigation à fort trafic, où on pourrait en avoir besoin pour freiner ou manœuvrer rapidement. En revanche, on les rentre quand on sait qu’on part sur un long bord. Non qu’ils occasionnent beaucoup de traînée mais, comme ils flottent, l’estrope pourrait échapper du tolet avec une mauvaise vague, et on risquerait de perdre une rame. »

Sous voile, le bateau s’est montré très équilibré à la barre. Il est difficile pour l’heure de se prononcer en termes de performances, tant en vitesse qu’en capacité au près, sachant que seul le gréement d’hiver a été réalisé. Xabi préférait en effet apprivoiser la patache avec cette « petite garde-robe »… déjà de belle surface. L’actuelle grand-voile n’est autre que la future misaine d’été. « On a atteint les 8 nœuds et on a eu confirmation que, comme sur tous les bateaux basques, plus il y a de vent, meilleur est le près. Au virement, on gambeye, en choquant de la drisse de manière que le haut de la vergue descende, jusqu’à ce qu’on puisse la forcer à passer devant le mât. Pour la guider on s’aide du bras. Cette manœuvre frappée en bout de vergue sert aussi de retenue : on la tourne au niveau du plat-bord, au vent arrière, pour éviter l’empannage. »

Sur la patache, comme on l’a vu plus haut, tout se règle, des points de tire à la quête de mât. Le gréement dormant pouvait d’ailleurs aussi servir, jadis, à la manutention des marchandises. Ici, guère de palans, car l’équipage est nombreux – suffisamment pour qu’on n’hésite pas à amener les mâts quand il s’agit de passer sous un pont. « Pour le plus grand, d’un diamètre de 25 centimètres au pied et 12,5 centimètres en tête, on s’aide du mât de misaine sur lequel on tourne l’étai un peu en hauteur. Et pour amener ou dresser le mât de misaine, on grée le petit mât de gros temps comme un beaupré. »

Ce printemps, ils seront un bel équipage à bord pour rejoindre la Semaine du Golfe depuis Pasaia. Sur la route, ils feront escale dans plusieurs ports, pour décharger et embarquer du cidre et du vin, notamment à Bordeaux où la patache restera quinze jours. Alors Juanita Larando révélera ses capacités et permettra de mieux comprendre un type de navire disparu. Mais déjà Xabi nourrit un autre projet… « J’aimerais bien en construire une autre, identique, pour faire des courses de patache sur de longues distances ! »

EN SAVOIR PLUS

Juana Larando, armatrice corsaire de Saint-Sébastien

Aubergiste à Saint-Sébastien au xviie siècle, Juana Larando était aussi armatrice d’une patache corsaire nommée San Juan, qu’elle possédait avec deux copropriétaires, l’un son concitoyen et l’autre d’Orio. Mené par Juan de Etxaniz, ce navire – à bord duquel Juana Larando ne naviguera jamais – écumait le littoral français, Manche comprise.

Si son souvenir nous est parvenu, c’est notamment en raison d’une histoire… d’argent. Lors d’une des campagnes du San Juan, une mutinerie éclata à bord, abîmant la patache à tel point que son équipage devra l’abandonner pour embarquer sur un navire hollandais capturé, bientôt vendu à Zumaia pour la somme de 11 155 réaux. Mais le partage des gains et le sort des prisonniers bataves feront alors l’objet de tensions, suffisantes en tout cas pour qu’il faille solliciter des juges… ce qui diminuera encore les gains de chacun. Au final, il s’agira en effet de payer l’interprète du tribunal, mais aussi les repas des captifs, la chaloupe à bord de laquelle on les renverra chez eux, et même le curé de la paroisse d’Orio qui avait dit des messes pour le succès de la campagne du San Juan. Des 11 155 réaux, Juana Larando en percevra 3 609, le capitaine Etxaniz 677 et chaque corsaire seulement 86, soit moins de 1 pour cent du butin.

Les archives Mutiozabal

C'est une histoire comme on les aime… En 1982, ayant eu connaissance d’un projet immobilier dans un bâtiment d’Orio ayant appartenu à la famille Mutiozabal, Jesus Marie Perona visite les lieux, au cas où il y aurait des choses à sauver. Et il y découvre près de six cents plans, dont certains vieux de près de deux siècles… Non seulement le fonds est important, mais il illustre aussi toute la variété des bateaux conçus et construits par les Mutiozabal. Ces archives seront confiées à la Fondation océanographique du Guipuzcoa pour y être restaurées – vingt ans de travail seront nécessaires – puis conservées. Plus récemment, en 2010, la famille Mutiozabal a confié cette fois son fonds « administratif ».

Grâce à cet ensemble, l’historienne Lourdes Odriozola Oyarbide a pu consacrer un riche ouvrage à cette famille devenue l’un des principaux constructeurs navals du Guipuzcoa au XIXe siècle, offrant un excellent panorama de leur aventure depuis l’histoire de la construction navale dans le bassin de l’Oria, jusqu’au parcours de chaque membre de cette dynastie en passant par les différents types de bateaux qu’ils ont construits. Le livre comprend également un DVD qui contient la collection complète des plans récupérés en 1982.

Les mutiozabal construits par Albaola

Grâce au fonds Mutiozabal sauvé puis valorisé, l’association Albaola dispose d’une mine d’or pour se lancer dans de nouvelles constructions, notamment en lien à son chantier-école. La traînière de pêche du XIXe siècle Ameriketatik fut ainsi construite par Xabi Agote à l’Apprenticeshop de Rockland, aux États-Unis, en 1998. Elle doit son nom – « des Amériques » – au fait que toutes les Euskal etxea (« maisons

basques ») d’Amérique et d’Australie ont participé à son financement pour l’offrir au Pays basque. Sept autres bateaux ont été mis sur cale depuis, dont certains frères en construction : Zabarre, une falua comme celles qui servaient aux déplacements des autorités portuaires ; Arditurri, une petite chaloupe thonière (potina) ; les deux batels du XIXe siècle Pasaia et Mesker (photo ci-dessus), le premier construit à Mesquer par l’association Défi du Traict et le second à Pasaia par Albaola ; deux batels handi

(« grands batels »), Basanoaga et Gastibelza – les amateurs de Georges Brassens y reconnaîtront un de ses titres, inspiré du poème Guitare, de Victor Hugo, qui a vécu à Pasaia – ; et enfin la patache Juana Larando.

« Au moment de choisir quel bateau construire, explique Xabi Agote, je procède par coup de coeur, tout en tentant de trouver des unités différentes pour montrer au grand public des typologies variées. Si on considère la yole portuaire par exemple, ce n’est pas un bateau qui m’intéresse plus que ça, ma préférence allant aux navires de travail. Sauf que cette falua a une esthétique particulière et qu’elle raconte une histoire différente, qui participe de la construction d’un ensemble patrimonial.»

Pendant ce temps à Pasaia...

Depuis quelques mois, de grands travaux ont eu lieu dans les locaux d’Albaola. Si les bureaux ont augmenté en surface, bibliothèque comprise, ce sont surtout les espaces dédiés au public, aux élèves de l’école de charpenterie et aux bénévoles qui se sont agrandis. À terme, une forge sera ainsi installée, ainsi qu’une fabrique d’avirons, une voilerie, une corderie… Un parc à bois sera créé le long d’un magnifique bâtiment destiné notamment à l’accueil des groupes. Une nouvelle nef devrait aussi voir le jour pour abriter le prochain grand chantier, la mise sur cale d’une réplique du dernier grand voilier construit au Pays basque étant envisagée, sur un plan… Mutiozabal. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur le baleinier San Juan, dont la première traversée transatlantique est prévue pour 2024, dix ans après le début du chantier… ou 2025 selon les financements. « Sur la route du Canada, nous embarquerons des marchandises pour prendre part à la dynamique du transport à la voile, explique Xabi Agote. Cela dit, il faudra d’abord charger cinq baleinières et des éléments muséographiques comme de grands chaudrons en cuivre identiques à ceux utilisés jadis pour fondre la graisse des baleines, des barriques du XVIe siècle, toutes sortes d’outils… Sur place, nous comptons travailler avec des associations qui œuvrent à la sauvegarde de la baleine franche, celle que chassaient les Basques en Amérique, pour faire de notre navire le symbole de ce combat. Une programmation culturelle est envisagée avec les tribus qui, par le passé, étaient associées aux baleiniers basques. À chaque voyage du San Juan, on pourrait leur laisser des baleinières pour imaginer une sorte d’Atlantic Challenge…» À moins que le Canada souhaite garder un peu le San Juan dans ses eaux ? « Leur premier ministre nous a déjà cités. Tout est possible ! »