Combien de temps pouvez-vous retenir votre respiration sous l’eau ? Si vous n’êtes pas un apnéiste professionnel ou un nageur de combat, un peu plus d’une minute, deux peut-être ! Le dernier record de plongée compétitive en apnée, qui vient d’être remporté par le français Arnaud Jerald, a atteint l’impressionnante profondeur de 123 mètres en 3 minutes et 35 secondes. Nos cousins, les mammifères marins, pulvérisent largement ces exploits humains… Quels sont donc les secrets physiologiques et les mécanismes évolutifs qui leur permettent de plonger ainsi ?

Par Catherine Vadon

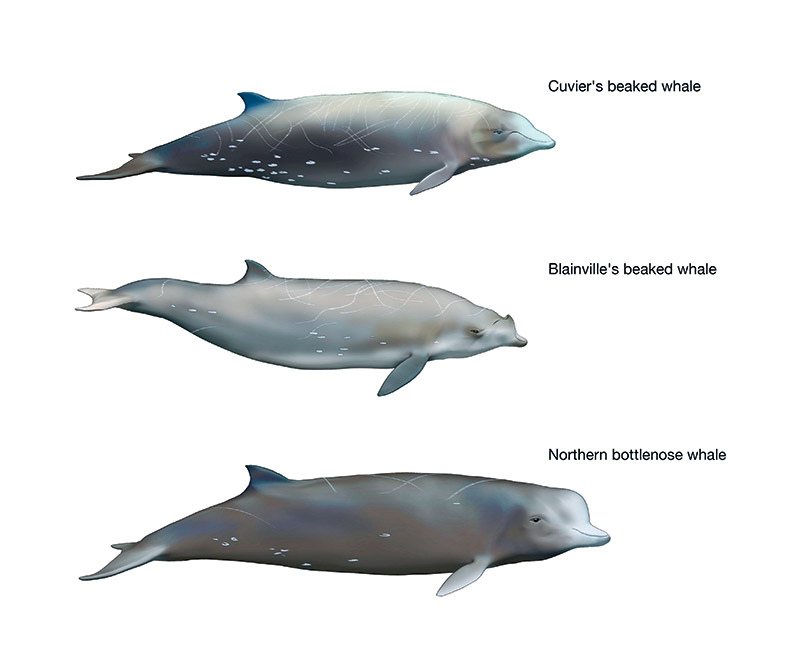

Pour se nourrir de calmars et de poissons, si abondants dans les eaux profondes, le globicéphale noir (Globicephala melas) descend jusqu’à 600 mètres, et le narval de l’Arctique (Monodon monoceros) plonge dans les profondeurs océaniques noires et glaciales à quelque 1 500 mètres. Le cachalot (Physeter macrocephalus) chasse à plus de 3 000 mètres et tient des apnées de 90 minutes. Mais la grande championne est la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), qui effectue les plongées les plus profondes et les plus longues, avec des descentes mesurées à 2 992 mètres au large de la Californie, plusieurs fois par jour. Sa plus longue plongée enregistrée a duré 3 heures et 42 minutes !

Imaginez qu’après votre petit-déjeuner, vous preniez une profonde inspiration et reteniez votre souffle. Qu’ensuite, vous marchiez pour aller jusqu’à votre lieu de travail, que vous vous y activiez toute la matinée en attendant, juste avant l’heure du déjeuner, de souffler et d’inspirer de l’air frais. Pour la baleine à bec de Cuvier, cet exploit qui nous paraît délirant est une routine. Quant aux dauphins, ils descendent à 300 mètres ou effectuent régulièrement jusqu’à vingt plongées d’affilée à 100 mètres. De ces extraordinaires incursions sous-marines, les humains ne voient pas grand-chose, mis à part la brève apparition des animaux en surface et leur souffle puissant, exhalé avant qu’elles « sondent » à nouveau vers les immenses profondeurs…

Contrairement aux poissons, qui ont des branchies, les cétacés sont des mammifères et ont des poumons. Ils ne peuvent donc pas extraire l’oxygène de l’eau et doivent régulièrement remonter en surface pour respirer. Il existe quelque quatre-vingt-dix espèces de ces mammifères marins, parmi lesquelles on distingue les mysticètes, mangeurs de plancton et porteurs de fanons comme les rorquals, et les odontocètes, carnivores pourvus de dents, comme les cachalots, les orques et autres dauphins. Ce sont les odontocètes qui comptent les plongeurs les plus performants.

Parmi tous les mammifères actuels, les cétacés ont, avec les chauves-souris, subi les plus importantes modifications dans leur anatomie et leur physiologie au cours de leur évolution. C’est au cours de cette extraordinaire histoire que leurs corps, leurs cerveaux, leurs systèmes sensoriels se sont adaptés à une vie strictement aquatique. Leurs membres antérieurs sont des palettes natatoires, les membres postérieurs sont absents ou réduits à des vestiges internes, et c’est leur puissante nageoire caudale, actionnée verticalement, qui assure leur propulsion. Alors que les poissons sont apparus voici environ 400 millions d’années, les cétacés sont bien plus récents puisque c’est il y a 52 millions d’années que leurs lointains ancêtres, des mammifères terrestres, sont « revenus dans l’océan ».

La grande majorité des espèces de cétacés vivent et chassent dans les eaux côtières ou peu profondes. Seul un petit nombre, baleines à bec et cachalots, munis d’adaptations très spécialisées, se nourrissent dans les zones profondes de la colonne d’eau, en exploitant activement des zones de chasse situées hors de portée de tous leurs concurrents potentiels. Par comparaison, l’espadon (Xiphias gladius) est un des rares poissons capable de descendre à près de 3 000 mètres pour chasser, à proximité des monts sous-marins, et un seul requin, le squalelet féroce (Isistius brasiliensis), parvient à faire la navette entre la surface et 3 700 mètres de profondeur.

La vie de ces cétacés champions est soumise à une double contrainte : maximiser le temps passé sous l’eau pour rechercher de la nourriture et devoir retourner à la surface pour respirer. Les grandes profondeurs présentent toute une gamme de paramètres qui rendent la vie impossible à ceux qui n’y sont pas hautement adaptés, et les cétacés ont évolué pour répondre à chacun de ces défis : l’obscurité, le froid, les forces de traînée dues à la viscosité de l’eau, huit cent fois plus dense que l’air, les effets mécaniques de la pression et la solubilité accrue des gaz.

Les corps dodus, ronds et fuselés résistent mieux au froid des profondeurs

Même sous les tropiques, en dessous de 200 mètres, la température de l’eau n’est que de quelques degrés. Aussi les cétacés, animaux à sang chaud, doivent-ils résister à la déperdition de chaleur pour maintenir leur température interne : 35,1 °C chez le rorqual bleu (Balænoptera musculus), 36,3° C chez la baleine à bosse (Megaptera novæangliae). Dans l’eau, la chaleur se dissipe vingt-cinq fois plus rapidement que dans l’air. Un humain qui tombe dans une eau glacée passe en hypothermie en quelques minutes. Or les mammifères marins plongent à des profondeurs où les températures approchent du point de congélation.

Les poumons des plongeurs restent d’une taille réduite

Leur corps allongé, fusiforme, aide à la régulation de leur température corporelle : être gros, avec une morphologie arrondie – ou, schématiquement, en forme de saucisse –, confère un faible rapport de volume corporel par rapport à la surface exposée à l’eau froide. La baleine à bec peut loger ses étroites nageoires pectorales dans des « poches », ce qui lui procure une forme de torpille qui l’aide à glisser dans l’eau avec un minimum d’effort, et à prolonger la durée de ses réserves en oxygène. Chez les cétacés, les organes sexuels sont internes, dissimulés dans une fente génitale, un dispositif réduisant à la fois la perte de chaleur et la traînée hydrodynamique.

Les cétacés comptent sur leur graisse pour les isoler du froid, à l’image des plongeurs qui portent des combinaisons en néoprène. Mais ces derniers seraient bien encombrés si l’épaisseur de leurs combinaisons atteignait celle du lard d’un rorqual bleu mâle (35 centimètres), voire d’un cachalot (plus de 45 centimètres !)… Composée de fibres de collagène entrecroisées et de cellules graisseuses, cette couche de tissu adipeux est recouverte d’une peau particulièrement lisse, facilitant un écoulement laminaire de l’eau. En plus de participer à la thermorégulation, cette graisse sert par ailleurs de stockage de calories, fournissant de l’énergie lorsque les sources de nourriture se font rares.

Quand ils descendent en profondeur, les animaux subissent les changements drastiques de la pression de l’eau. Celle-ci augmente d’environ une atmosphère tous les 10 mètres, ce qui signifie qu’à 2 000 mètres – une profondeur banale pour un cachalot –, la pression qui s’exerce est d’environ deux cents fois celle de la surface ! La pression n’affecte pas les tissus remplis de liquide, mais réduit rapidement le volume des espaces remplis d’air. Chacun de nous a déjà ressenti la pression, parfois douloureuse, dans ses sinus ou ses oreilles, en plongeant au fond d’une piscine, ne serait-ce qu’à 3 mètres de profondeur…

Les cétacés respirent au moyen d’une narine, ou évent, simple ou double, placée sur le dessus de leur tête, qui mène à leur trachée, aboutissant à leurs deux poumons. La respiration et l’alimentation sont ainsi entièrement séparées : ils peuvent capturer leurs proies et les avaler sans que l’eau pénètre dans leurs poumons. Quand ils émergent en surface, ils soufflent puissamment par leur évent, permettant l’expiration complète du dioxyde de carbone accumulé dans les poumons, mêlé à du mucus et à de la vapeur d’eau qui, au contact de l’air extérieur plus froid, se condense pour former un jet brumeux, le « souffle ». Le temps de respiration est bref pour certains, plus long pour d’autres, comme les baleines à bosse. Celles-ci respirent plusieurs fois, s’hyperventilent et remplissent une dernière fois leurs poumons d’air avant de replonger. Ils renouvellent ainsi les neuf dixièmes de l’air de leurs poumons, contre environ un dixième pour un humain sportif. Le problème est que de gros poumons pleins d’air entraveraient la capacité de la baleine à s’enfoncer en profondeur, à l’image de deux gros ballons. C’est pourquoi la taille de leurs poumons est en fait assez réduite par rapport à celle de leur corps, et la quantité d’air qu’ils contiennent n’est pas aussi importante qu’on pourrait le penser. Ces poumons sont élastiques, capables de compression ou d’extension, de forme plutôt allongée, avec des anneaux cartilagineux qui maintiennent les bronches ouvertes.

Les cachalots ont une cage thoracique peu calcifiée et à grande proportion de cartilage, ce qui lui assure une grande flexibilité. Quand ils descendent en profondeur, leur thorax s’écrase sous l’effet de la pression. Bientôt, les poumons se compriment, se vidant de leur air. Arrivé à quelques dizaines de mètres de profondeur, un cétacé a en fait expulsé presque tout l’air de ses poumons. Le peu qui reste dans les sacs alvéolaires est poussé dans les bronchioles, après quoi les sacs alvéolaires s’effondrent à leur tour. Les bronchioles sont cartilagineuses, empêchant tout échange gazeux avec le corps. Ce peu d’air y est stocké jusqu’à ce que la baleine remonte en surface. Cette remarquable adaptation évite que l’azote contenu dans l’air pénètre dans le sang, puis dans les tissus du corps, où il pourrait créer des bulles gazeuses au moment de la remontée – un risque lié à la décompression particulièrement redouté chez les plongeurs humains. Rappelons que ces accidents se produisent chez les plongeurs quand l’azote, dissous dans le sang et les tissus en profondeur sous l’effet de la pression élevée, forme des bulles de gaz lorsque la pression diminue, à l’image d’une bouteille de champagne que l’on débouche brusquement. Ces accidents de décompression causent des douleurs articulaires intenses et des dommages parfois irrémédiables. À l’inverse, pour résumer, si un cétacé peut effectuer régulièrement des plongées profondes sans développer d’accidents de décompression, c’est qu’il expire avant de plonger : pas d’air, pas de problème. Au fur et à mesure qu’il remonte en surface, ses poumons se dilatent et reprennent leur forme initiale.

À noter que si les cétacés sont dotés de dispositifs qui empêchent la formation de bulles de gaz dans leur sang, il en a néanmoins été observé dans les tissus de plusieurs baleines à bec échouées (baleine de Cuvier, Ziphius cavirostris, ou mésoplodon de Blainville, Mesoplodon densirostris). Cela suggère qu’elles pourraient être mortes suite à des accidents de décompression, en raison de remontées trop rapides vers la surface. Ces échouages intéressent particulièrement les chercheurs en médecine hyperbare.

française. © FABIEN MICHENET/BIOSPHOTO

Une sportive qui se rit des courbatures

Si ces cétacés expirent au début de leur plongée et que leurs poumons sont effondrés, d’où leurs muscles tirent-ils l’oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner ? Ils y réussissent grâce aux niveaux élevés d’hémoglobine et de myoglobine de leur sang et de leurs muscles. Ces deux protéines, qui donnent d’ailleurs à ces organes une couleur rouge très foncée, ont pour fonction principale de transporter et de stocker l’oxygène. Les muscles du cachalot contiennent jusqu’à 6 pour cent de myoglobine, soit dix fois plus que ceux de l’être humain. Encore plus fort : ces cétacés sont capables de contrôler l’attribution du sang à différentes parties de leur corps. Ainsi, lors d’une plongée profonde, seuls les organes vitaux tels que le cerveau et le cœur, reçoivent du sang riche en oxygène. Ceux qui ne sont pas aussi importants pour la survie, comme les reins et le foie, sont temporairement coupés de l’approvisionnement en sang, un phénomène appelé vasoconstriction périphérique. En outre, durant la plongée, la fréquence et le débit cardiaque ralentissent, par un réflexe dit de bradycardie, qui réduit la consommation en oxygène. À cela s’ajoute la libération, dans la circulation sanguine, de globules rouges stockés dans la rate (lire p. 109). Transporteurs d’oxygène, ces globules sont relâchés graduellement selon les besoins, pour alimenter les organes, permettant ainsi d’allonger le temps d’apnée. Lorsque tout l’oxygène stocké est épuisé, les cétacés atteignent leur limite de plongée aérobie. Au-delà, le métabolisme se poursuit de manière dite anaérobie. Cette situation de production d’énergie sans oxygène entraîne la création d’acide lactique dans les muscles. Chez l’humain, cette accumulation d’acide lactique est éprouvante pour les muscles, provoquant douleurs – « courbatures » – et fatigue. Chez les cétacés, la plupart des organes du corps semblent passer à la respiration anaérobie durant la plongée sans subir les mêmes effets néfastes, et sans que cette propriété soit exactement expliquée par la science à ce jour.

Les cétacés présentent des réseaux particulièrement denses et complexes de vaisseaux sanguins spécialisés, associés à leur cerveau et à leur colonne vertébrale. Ces « réseaux admirables » sont désignés par l’expression latine retia mirabilia. Ils remplissent probablement plusieurs fonctions, l’une d’entre elles consistant à contrôler les pics de tension artérielle. Lorsqu’un cétacé nage, la cambrure puissante de son dos et la poussée vers le bas de sa nageoire caudale provoquent des impulsions de sang vers le cerveau. Pendant les plongées, ces mouvements exercent une pression artérielle encore plus intense, qui causerait des lésions cérébrales chez la plupart des mammifères. Sans un moyen de soulager cette pression, leurs vaisseaux sanguins seraient déchirés. Les animaux terrestres qui subissent des surtensions similaires, en particulier les chevaux au galop, sont capables de relâcher une partie de cette pression en expirant. Comment les cétacés s’y prennent-ils ? Une équipe de recherche en biomécanique de l’université de Colombie-Britannique, à Vancouver, en a fourni une réponse, publiée dans la revue Science en 2022. Les chercheurs ont utilisé des données sur la morphologie de onze espèces de cétacés pour créer un modèle informatique capable de simuler leurs retia mirabilia. L’étude a révélé que les artères et les veines de cet enchevêtrement de vaisseaux sanguins sont très proches, parfois jointifs. Les retia mirabilia pourraient ainsi égaliser les différences de pression artérielle générées par la plongée, peut-être en redistribuant les impulsions sanguines des artères vers les veines, et inversement. Les réseaux amortissent ainsi jusqu’à 97 pour cent les énormes poussées de pression artérielle qui pourraient dévaster le cerveau.

Un ballast de 3 tonnes d’huile logé derrière le front

Le corps du cachalot a tendance à flotter naturellement – on dit qu’il s’agit d’une espèce à flottabilité positive. Cela ne simplifie évidemment pas le fait d’atteindre les grandes profondeurs… Semblable à la proue d’un sous-marin, son énorme tête peut atteindre, chez le mâle adulte, près d’un tiers de la longueur du corps et peser plus d’un tiers du poids total. À l’intérieur se trouve un énorme organe, constitué de deux sacs placés au-dessus de la mâchoire supérieure, remplis d’environ 3 tonnes d’une substance graisseuse, le spermaceti. Cette huile aide le cachalot à ajuster sa flottabilité. Avant une plongée, l’huile est refroidie d’environ 33 °C à 30 °C. On ne sait pas encore exactement comment cela se produit, mais l’eau « froide » pourrait pénétrer dans les voies nasales par l’évent et refroidir l’huile. Quand celle-ci se fige, son volume se réduit. La densité du cachalot augmente, sa flottabilité devient neutre, et sa tête s’enfonce naturellement, ce qui lui permet de sonder très profondément, presque à la verticale…

Même si la recherche a permis de mettre en évidence nombre d’adaptations extraordinaires comme celle-ci, beaucoup des particularités des « as de la plongée » restent encore énigmatiques, en particulier concernant la régulation de l’azote dans leur organisme. Sans l’aide de tables ou d’ordinateurs de plongée, ces petits bijoux de technologie qui calculent pour nous jusqu’à la durée de nos paliers de décompression, et nous permettent même de communiquer sous l’eau grâce au Bluetooth, comment les cétacés apprennent-ils à déterminer la profondeur jusqu’à laquelle ils s’enfoncent ? Comment définissent-ils leurs vitesses de remontée, leurs intervalles de temps en surface ? La façon dont ces animaux « pensent » leur plongée demeure mystérieuse. Peut-être pourrait-on y répondre en abordant une autre question qui, elle aussi, nous échappe, encore à ce jour : comment les baleines initient-elles leurs baleineaux à la plongée ?

EN SAVOIR PLUS

Le Cyrano des mers navigue à vue de nez

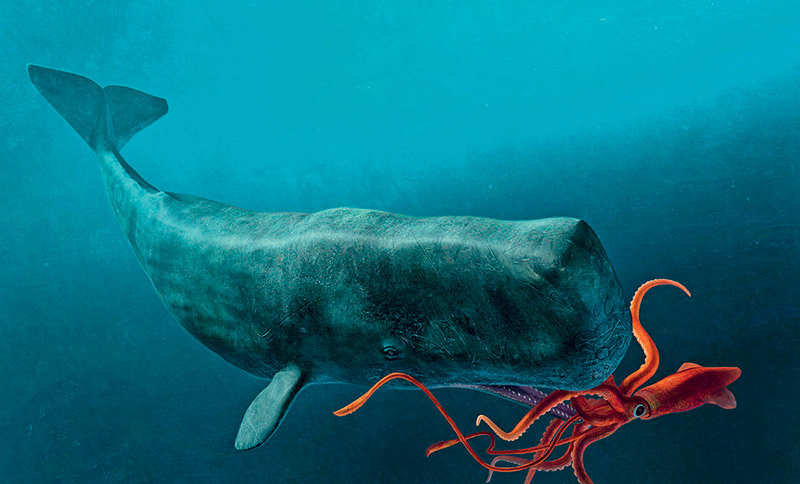

Le cachalot passe 90 pour cent de son temps à plus de 1 000 mètres de profondeur, en général près des canyons sous-marins, ces vallées escarpées entaillant le plateau continental, hauts lieux de la biodiversité. Consommant en moyenne 400 kilogrammes de proies par jour, il se tient en embuscade, repérant poissons et céphalopodes, notamment les calmars géants (Architeuthis dux) et les calmars colossaux (Mesonychoteuthis hamiltoni, jusqu’à 14 mètres de long), qu’il saisit avec ses immenses mâchoires, avant de les avaler.

Dans le noir des abysses, c’est par le son qu’il distingue avec précision les détails du monde qui l’entoure et qu’il repère une proie à 500 mètres de distance : le cachalot se repère par écholocalisation, émettant des « clics » et se fiant à leur écho sur les parois ou les proies. Très puissants, ces sons atteignent 230 décibels (le seuil douloureux pour l’humain est de 120 décibels) et ont une portée de plusieurs kilomètres.

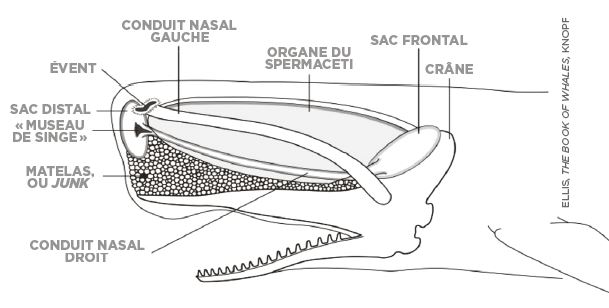

Comment sont-ils émis ? La tête énorme du cachalot, que des scientifiques espiègles ont qualifié de « nez avec un moteur hors-bord », et qui lui a valu son nom scientifique (Physeter macrocephalus) comporte, outre son tout petit crâne, deux énormes masses graisseuses : l’organe du spermaceti, et juste au-dessous, le matelas, ou junk. La narine et le conduit nasal gauche servent à la respiration, tandis que le conduit nasal droit produit les clics. Il forme deux sacs d’air, capables de réfléchir le son, l’un situé derrière le spermaceti (le sac frontal), l’autre devant (le sac distal). L’entrée de ce canal est équipée d’une paire d’épaisses lèvres musculeuses à clapet, dites « en museau de singe ». La contraction du conduit force l’air à travers le museau de singe qui se ferme : les lèvres claquent et vibrent, générant une impulsion sonore. Le clic qui en résulte traverse le spermaceti, est réfléchi par le sac d’air arrière et traverse, vers l’avant, la succession de lentilles cireuses du junk. Le son est ainsi focaliséjusqu’à l’avant de la tête, et émis dans l’eau.

Quatre sortes de clics ont été identifiées. Les plus courants, appelés aussi « craquements » (creaks), évoquent une porte qui grince et sont utilisés à courte distance, lorsque la capture de proies est imminente. Le développement de ce sonar ultra-perfectionné est à l’origine de la forte asymétrie de la tête du cachalot, aux narines curieusement décalées vers la gauche.

Plongée et pollution sonore anthropique

Les bruits sous-marins émis par les activités industrielles, l’exploration sismique, les forages sous-marins, la navigation commerciale, ou encore les sonars, constituent autant de causes de perturbations pour les cétacés. Ils interfèrent en effet avec leur système acoustique de communication, et par conséquent leurs performances de recherche de nourriture et leur vie sociale. Ces sons de grande puissance peuvent les faire sursauter, les désorienter et les faire remonter rapidement vers la surface comme s’ils fuyaient un prédateur. Ils peuvent aussi conduire à de navrants échouages, parfois massifs.

Sans compter, dans un futur proche, le bruit généré par les potentielles exploitations minières à grande profondeur de cobalt, de cuivre, de nickel et autres métaux. Ces exploitations sont placées sous la réglementation de l’Autorité internationale des grands fonds, dépendant des Nations unies.

Une étude tout juste publiée dans la revue Frontiers in Marine Science fait craindre un chevauchement entre les fréquences auxquelles les cétacés communiquent et celles des sons qui seraient induits par le forage, le dragage et la télémétrie acoustique nécessaire pour faire fonctionner à distance les véhicules télécommandés mis en œuvre pour exploiter certains gisements. Dans le Pacifique Nord-Est, la zone Clarion-Clipperton est particulièrement convoitée pour une possible extraction de ses nodules polymétalliques, riches en manganèse, utilisé notamment dans la fabrication des batteries des voitures électriques… Elle est fréquentée par une vingtaine d’espèces de mammifères marins au moins : dauphin de Risso (Grampus griseus), baleine de Minke (Balaenoptera acutorostrata), rorqual bleu (Balænoptera musculus)…

L’éléphant de mer, océanographe

Vivant principalement au large, l’éléphant de mer de l’océan Austral (Mirounga leonina, jusqu’à 6 mètres de long et 3,7 tonnes) nage sur des milliers de kilomètres et plonge régulièrement à la recherche de ses proies, poissons et céphalopodes, jusqu’à 500 mètres de profondeur. Cependant, il peut exceptionnellement atteindre 2 300 mètres de profondeur, durant des plongées de 45 minutes à une heure. Son rythme cardiaque passe alors de 100 à seulement 10 pulsations par minute.

Les éléphants de mer constituent de précieux auxiliaires de la recherche océanographique dans les régions polaires, où la présence de glace de mer pose de sérieux défis pour collecter des échantillons. Équipés par les chercheurs de balises électroniques, ils enregistrent, pendant leurs déplacements, toute une gamme de paramètres : température, profondeur, salinité, concentrations de chlorophylle et d’oxygène dissous… Lorsqu’ils surgissent en surface pour respirer, ces informations sont transmises aux scientifiques par satellite.

Grâce à ces techniques, les éléphants de mer et d’autres mammifères marins (phoque de Weddell, Leptonychotes weddellii, oubélouga, Delphinapterus leucas), peuvent ainsi livrer de multiples informations sur de vastes zones océaniques où nous n’avons pas, pour le moment, les moyens d’accéder. Ils ont notamment permis de réunir d’importantes informations sur l’emplacement des principaux fronts (zones de rencontre de masses d’eau de température, de densité et de salinité différentes) au Sud du soixantième parallèle, et sur le taux de formation de la glace de mer. Cette méthode a conduit à la constitution de grands réseaux internationaux, tel l’AniBOS (pour Animal Borne Ocean Sensors, « capteurs océaniques portés par des animaux ») qui coordonne des milliers d’observations, pour une meilleure compréhension de l’océan mondial et des processus climatiques.

Quand le corps humain s’adapte à l’apnée

Au Japon, les Ama (CM 265), pêcheuses d’abalones, effectuent en apnée des plongées de 5 à 12 mètres de profondeur, de courte durée mais répétées plusieurs dizaines de fois par jour, comme les Haenyeo de l’île Jeju, en Corée du Sud. Les anciens plongeurs de perles des Tuamotu ou les corailleurs de Méditerranée étaient eux aussi capables de performances époustouflantes.

Nomades de la mer, les peuples Bajau vivent une existence entièrement liée à l’océan, sillonnant les rivages de l’Asie du Sud-Est sur leurs pirogues-habitations depuis des milliers d’années. Leur existence de chasseurs-cueilleurs marins dépend en grande partie des poissons, céphalopodes, mollusques, qu’ils récoltent en apnée, à la main ou au harpon, dans les eaux des lagons (photo ci-dessous). Grâce à leurs prodigieuses capacités à retenir leur souffle, ils descendent à plus de 70 mètres avec, comme simple matériel, une ceinture plombée et une paire de lunettes en bois, passant 60 pour cent de leur temps de travail quotidien sous l’eau.

En 2011, un documentaire de la BBC Human Planet a présenté des images de ces exploits, incitant les chercheurs du Centre de géogénétique de l’Université de Copenhague à s’y intéresser : la rate volumineuse des mammifères marins plongeurs, qui leur procure un plus grand réservoir de globules rouges oxygénés, est-elle également une caractéristique des humains plongeurs ?

L’étude a été réalisée sur le terrain à l’aide de petits échographes portatifs. Publiée en 2018 dans la revue Cell, elle montre les indices d’une mutation de l’ADN des Bajau, qui serait en lien avec le développement de rates volumineuses, un avantage considérable pour prolonger leur temps d’apnée. Les chercheurs ont repéré un gène, baptisé PDE10A, connu pour réguler une hormone thyroïdienne qui contrôle la taille de la rate. La sélection naturelle aurait conduit les Bajau à développer ce caractère génétique. L’étude de ces aptitudes exceptionnelles constitue une avancée majeure pour la recherche médicale, par une meilleure compréhension de la tolérance à l’hypoxie, sur le plan physiologique et du point de vue génétique.