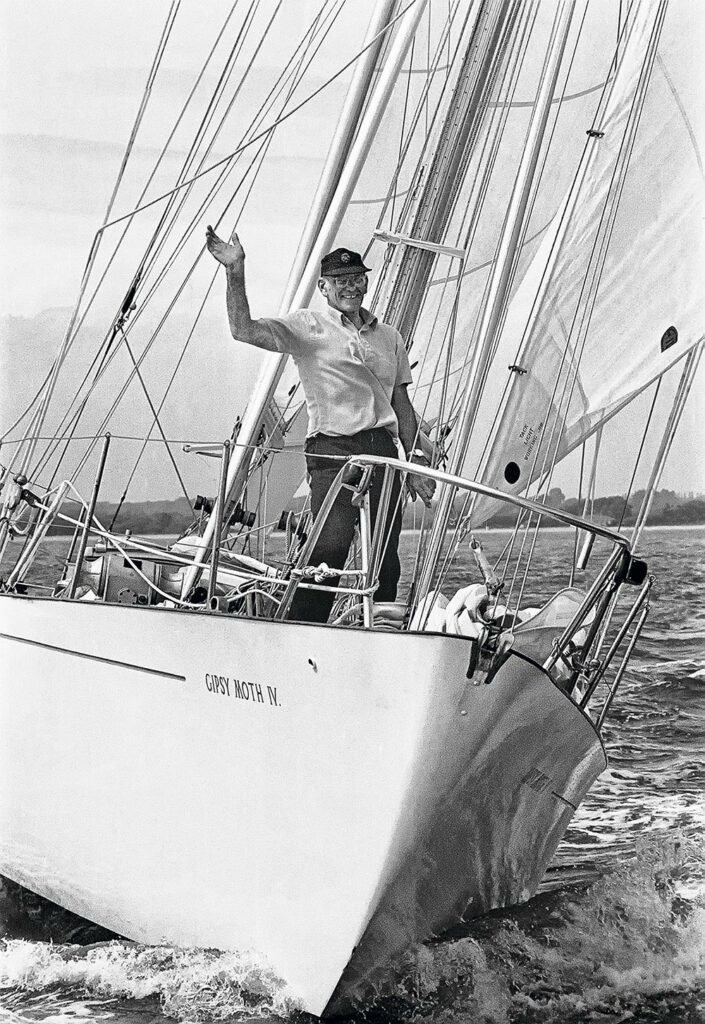

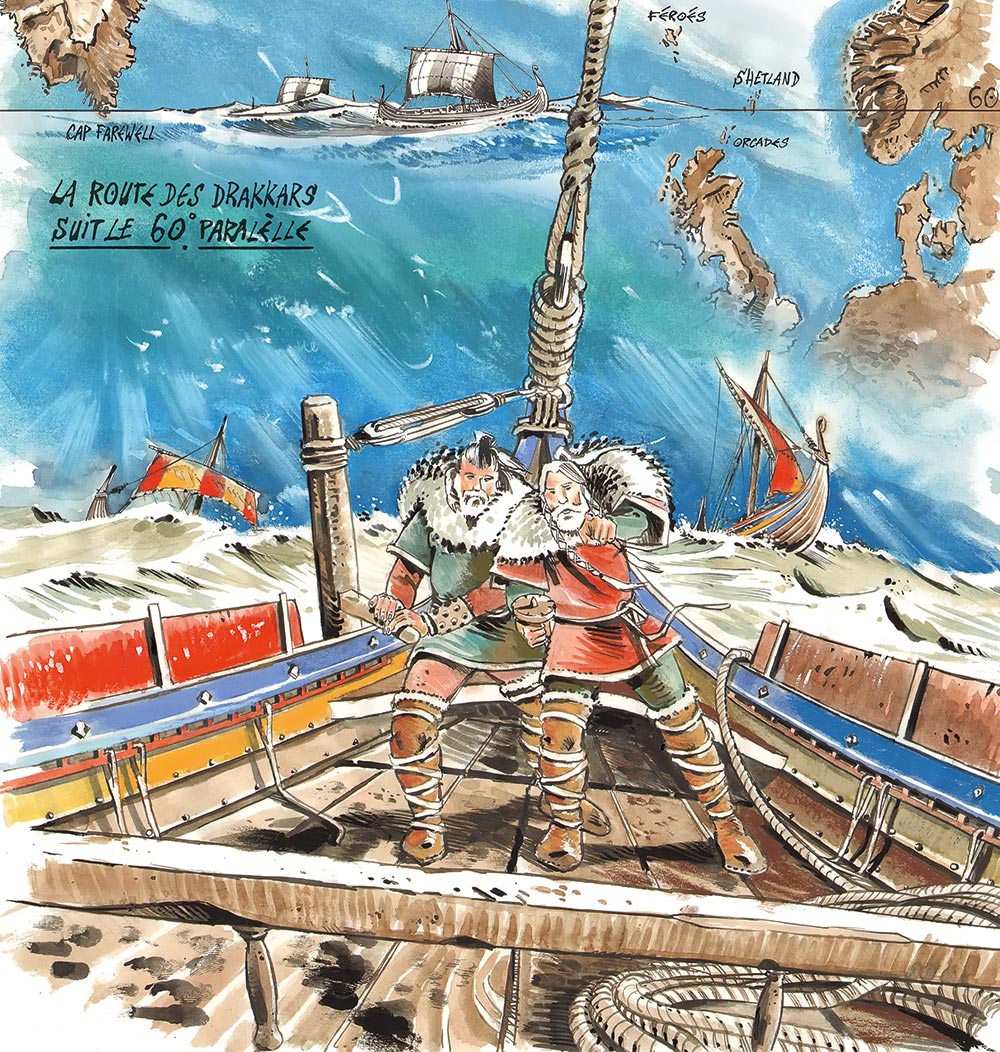

Par Hervé Grall, illustré par Antoine Bugeon. Dans les années quatre-vingt-dix, le circumnavigateur Robin Knox-Johnston, vainqueur du premier Golden Globe et invité d’honneur de Brest 2016, a testé en plusieurs occasions l’usage d’un compas solaire, reconstitution d’un instrument de navigation dont auraient pu se servir les Vikings lors de leurs traversées océaniques.

L'article publié dans la revue Le Chasse-Marée bénéficie d'une iconographie enrichie et d'encadrés supplémentaires.