Photographies de Félix Le Garrec et textes de Maud Lénée-Corrèze - Au milieu des années 1970, le photographe Félix le Garrec embarque à bord du chalutier lorientais Frédéric-Carole pour une marée de printemps. Il saisit la vie et le travail quotidien à bord de ce navire armé en 1973 à la pêche en mer d’Irlande.

L’association des Amis de Nicole et Félix Le Garrec, qui valorise le travail de la réalisatrice et du photographe, a organisé en octobre dernier une projection de clichés de ce reportage avec le festival Pêcheurs du Monde, en présence d’anciens marins du chalutier, afin de recueillir leurs souvenirs.

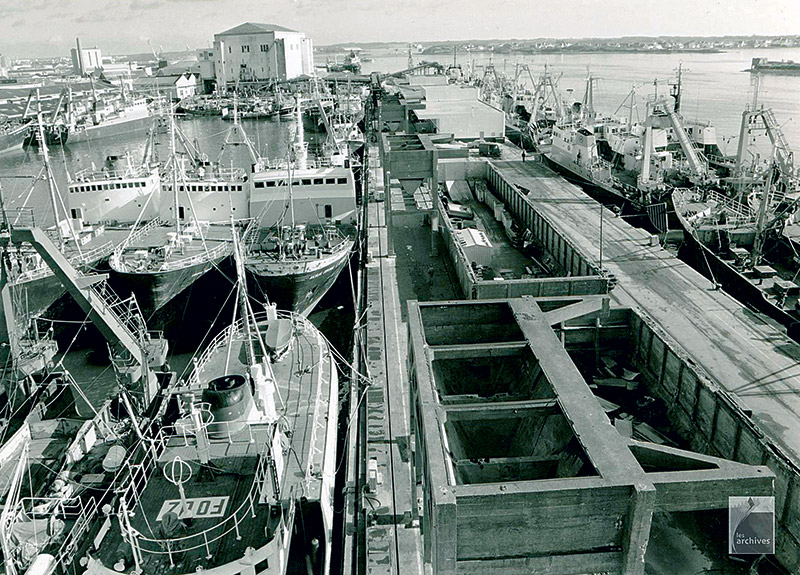

Chalutier de fond, le Frédéric-Carole a été construit en acier au début des années 1970 aux chantiers de la Commune de Paris, à Gdynia, près de Gdansk, en Pologne, pour le compte de l’armement Lucas de Lorient. À cette époque, c’est l’âge d’or de la grande pêche au lieu noir, l’une des espèces ciblées par le Frédéric-Carole.

Ce navire fait partie d’une petite série de sept chalutiers lorientais de 54 mètres de long, dont le premier, le Kerolay, fera naufrage entre Ouessant et Molène. L’armement Lucas, deuxième en termes d’importance au port de Lorient, possédera au plus fort de son activité cinq chalutiers de 55 mètres pour la pêche hauturière, employant quatre-vingt-quatre salariés dont soixante-dix marins. Lorsqu’il cessera son activité en 1995, ses bateaux seront repris par l’armement Petrel (aujourd’hui Scapêche), appartenant au même groupe que l’enseigne Intermarché.

Au milieu des années 1970, à une date que nous n’avons pu retrouver précisément, le photographe Félix Le Garrec embarquait pour une marée à bord. Une cinquantaine d’années plus tard, en octobre dernier, l’association des Amis de Nicole et Félix Le Garrec, organisait la projection d’une sélection de clichés de ce reportage en présence d’anciens marins du chalutier. Leurs témoignages, ainsi que celui de l’ancien marin-pêcheur douarneniste René Urvois, apportent un précieux éclairage à ce reportage inédit.

Le patron décide quand mettre le chalut à l’eau : il surveille constamment les sondeurs en passerelle, qui lui indiquent la nature des fonds et la présence potentielle du poisson ciblé. Une fois qu’un banc de lieus est repéré, il donne l’ordre de filer. En cas de mauvais temps, il peut commencer à filer le chalut depuis la passerelle, en attendant que le treuilliste arrive à son poste. « Un trait durait trois ou quatre heures. On n’avait pas de capteurs pour savoir si le chalut était plein ou pas, témoigne Bernard Noury, mécanicien du Frédéric-Carole. Parfois, on ne remontait pas grand-chose. Même si des haut-parleurs permettaient à la passerelle de communiquer avec le pont de travail, chacun savait ce qu’il avait à faire. » Huit marins sont à la manœuvre au moment de virer : six matelots et le mousse, menés par le bosco. Le treuilliste est dans sa cabine, deux hommes à saisir les panneaux à l’arrière du navire, les autres sur le pont à récupérer le chalut – qui n’est pas rangé sur un enrouleur à l’époque –, et à la préparation de la caliorne, qui sert à soulever le cul du chalut pour le vider dans la trappe d’où les poissons seront amenés par des conduits jusqu’à l’atelier d’étripage, sous la passerelle du bateau.

Les marins ne portent alors que peu d’équipements de sécurité, parfois des gants quand ils manient les câbles en acier. « Tout cela, de même que les horaires, les 35 heures, ça n’existait pas à bord ! On travaillait tant que ça donnait, et on effectuait une tâche environ toutes les cinq heures, entre mise à l’eau, remontée du filet, réparation… » Les marins pouvaient réaliser jusqu’à cinq traits de chalut par jour, y compris la nuit. « Les matelots n’avaient pas vraiment de quarts, mais ils effectuaient quelques quarts de veille en passerelle la nuit, de deux heures, quand il ne se passait rien, pour remplacer le patron et le second, précise encore Bernard Noury. Évidemment, s’il y avait du poisson et qu’il fallait filer, les officiers étaient réveillés. »

Les traits de chalut sont variables : « Les plus gros coups faisaient 5 à 6 tonnes, mais quel que soit le chargement, on arrivait à virer », explique Bernard Noury. René Urvois, lui, rappelle qu’ils pouvaient réserver de mauvaises surprises : « parfois un caillou assez gros, parfois – plus dangereux – des mines, qui ont fait exploser quelques bateaux. »

Dans l’atelier d’étripage, les poissons arrivent depuis l’arrière du navire et progressent vers l’avant par des conduits et sur un tapis roulant. Les matelots alternent pour alimenter la machine Baader qui éviscère les poissons, sauf les plus gros et les plus petits, qu’il faut vider à la main. C’est le travail des matelots de pont, parfois aidés, quand il y a beaucoup de poisson, par les mécaniciens et le radio. Chacun est installé derrière deux planches en bois servant de table de travail, le long du tapis roulant, et équipé d’un couteau. Les viscères sont lancés dans une baille, située aux pieds de chaque marin, puis jetés à l’eau. Une fois étripés, les poissons repartent sur un autre tapis qui les envoie dans un grand bac alimenté automatiquement d’eau fraîche, où ils sont lavés. Ils tombent ensuite, menés par un tapis roulant, dans la cale où le bosco les récupère pour les disposer les uns à côté des autres, sans ordre défini. Chaque couche est recouverte de glace. Le mousse aide en apportant des seaux de glace propre et fraîche.

La vie à bord est rythmée par les filages et les virages du chalut. « Nous n’avions pas vraiment d’horaires fixes pour les repas, précise Bernard Noury. Mais nous essayions au maximum de virer et filer de façon à ce que nous puissions respecter les horaires de midi et du soir pour passer à table. » Les repas, préparés par le cuisinier du bord, se prennent dans le réfectoire, pour les matelots et le bosco, et dans le carré des officiers pour le patron, le radio, le lieutenant et les quatre mécaniciens. « On mangeait de tout, sauf les “bêtes à grandes oreilles”, et le soir, surtout du poisson », précisent les marins du Frédéric-Carole.

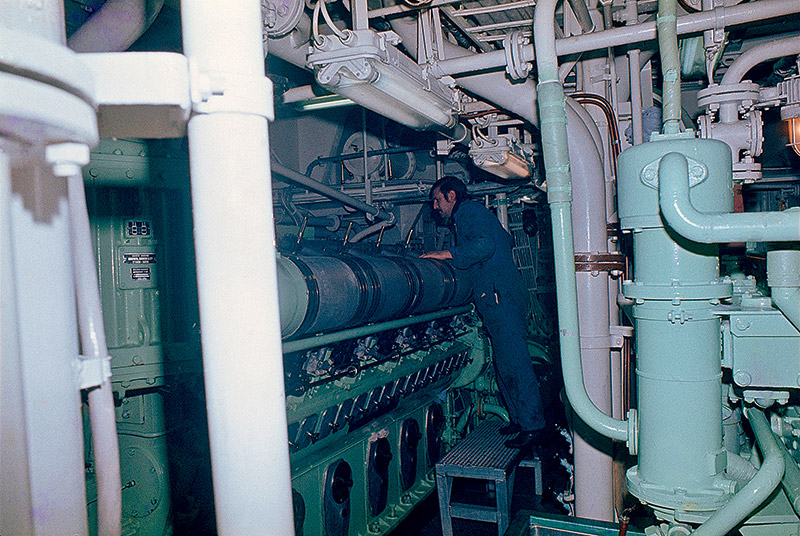

« À la machine, nous avions des quarts de quatre heures : midi-quatre heures, quatre-huit heures, et cætera, raconte encore Bernard Noury. Nous faisions l’entretien du moteur, bien sûr, des treuils, le graissage des câbles… Quand il y avait beaucoup de poissons, on allait aussi travailler à l’atelier d’étripage. Nous pompions aussi régulièrement les cales, à cause de la glace qui fondait. »

Les treuils électriques sont alimentés par un générateur qui fonctionne sur le moteur principal de 2 500 chevaux. Un autre alimente le reste du bord, tandis qu’un système auxiliaire assure l’alimentation du navire dans le port – « et en cas de panne, pour être sûrs qu’on ne risquait pas de tomber dans le noir », précise Bernard Noury.

Le patron, Vincent Jégo, en passerelle, surveille les sondeurs et les sonars pour détecter le poisson sur le fond. « Le patron faisait la journée, et la nuit il était remplacé par le second et les matelots qui avaient parfois des quarts. Quand il y avait du vrai mauvais temps, force 7 à 8, on mettait à la cape. »

Les tâches à bord sont très variées. La réparation et l’entretien du matériel sont essentiels. Le cul du chalut est la partie la plus fragile du filet, en Nylon, et les marins doivent régulièrement le ramender, de nuit comme de jour. « Il suffit d’un trou de 20 à 30 centimètres et on n’aura aucun poisson quand on relèvera le filet », rappellent-ils.

« Quand on avait l’habitude de ramender, on ne comptait même plus le nombre de mailles, on savait directement à l’œil combien il fallait en remplacer, raconte René Urvois. Il pouvait se passer une semaine sans aucun souci, mais on pouvait aussi bien passer des jours à ramender. Si la partie à reprendre était trop importante, il fallait changer le chalut pour pas perdre trop de temps, pendant qu’on réparait l’autre. Mais regréer un nouveau chalut, c’était une vraie corvée ! »

Le chalut est l’outil de travail principal, les marins en prennent soin. À l’époque, des morceaux de cuir de vache sont fixés sur le ventre du cul du chalut, à l’endroit où les frottements avec le fond sont les plus importants. « Il arrivait que des gros cailloux se coincent à l’entrée du chalut aussi, ajoute René Urvois. Là, il fallait soulever le chalut par le cul pour les faire tomber. »

Pour toutes ces tâches, le mousse accompagne les matelots. Dans les années 1970, les mousses embarquent dès l’âge de seize ans. La plupart sont fils de marins, d’agriculteurs… recrutés dans les villages d’où vient aussi l’équipage.

Au bout de deux semaines de travail, les marins rentrent, si la cale est pleine. En pleine saison, ils ont un ou deux jours de repos seulement entre le débarquement et le départ pour une nouvelle marée.

EN SAVOIR PLUS

Félix, Nicole et l’association

Félix Le Garrec est né le 29 mars 1930 à Plonéour-Lanvern, dans le Finistère. Ses grands-parents dirigeant une conserverie, il était destiné à y travailler, mais c’était sans compter sur sa découverte de la photographie lors d’un séjour dans un sanatorium à dix-neuf ans. Se formant entre autres à Paris, il ouvre en 1957 un magasin de photographie dans sa ville natale. Les photos de mariage ou de communion ne le passionnant guère, il s’échappe du magasin dès qu’il le peut pour immortaliser les gens dans leur vie quotidienne, dans la rue, chez eux, au travail, à la campagne, dans les ports… Il aime la photo expérimentale et se spécialise dans les tirages géants. À la fin des années 1960, la direction du Télégramme de Brest et de l’Ouest lui donne carte blanche et publie, chaque semaine, une de ses photos à la une.

Il réalise également des clichés de mode, des illustrations de pochettes de disque, des projections lors de concerts comme celui d’Alan Stivell à l’Olympia ainsi que des photographies sur les plateaux de tournage de divers films comme Z de Costa-Gavras.

Avec sa femme, Nicole Le Garrec, réalisatrice, et le cinéaste René Vautier, ils créent en 1969 l’Unité de production cinématographique de Bretagne. En 1971, Nicole et Félix abandonnent le magasin pour se consacrer pleinement aux projets qui leur tiennent à cœur. Dans leurs reportages photographiques, leurs diaporamas, leurs films, ils témoignent des évolutions de la Bretagne et des luttes environnementales, comme le remembrement, les marées noires, la mobilisation contre la centrale nucléaire de Plogoff… mais ils tournent aussi à l’étranger, au Pays de Galles, en Roumanie.

Au milieu des années 1970, c’est pour tourner un film, Le Poisson commande, quele photographe embarque vers les îles Hébrides sur le Frédéric-Carole. Le reportage photo qu’il réalise en parallèle, et dont nous publions ici quelques images, a notamment fait l’objet d’une exposition au Comité national des pêches à Paris en 1992.

Ces photographies resurgissent aujourd’hui grâce au travail de l’association Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec, fondée en 2018 pour valoriser le travail du photographe et de la réalisatrice. Elle organise notamment des projections publiques des travaux du couple où les personnes concernées par le sujet, voire celles qui sont photographiées, sont invitées à venir témoigner.

À la pêche aux témoignages

C’est avec l’équipe du Festival Pêcheurs du Monde, à Lorient, que l’association des Amis de Nicole et Félix Le Garrec organisait, en octobre dernier, une projection de la série de photographies dont nous présentons ici un extrait, avec d’anciens pêcheurs ayant embarqué sur des chalutiers dans les années 1970, à commencer par le Frédéric-Carole. De quoi alimenter la mémoire collective en enrichissant ce précieux témoignage visuel sur l’histoire de la pêche avec des sources orales.

« L’intérêt pour la conservation de la mémoire collective est devenu une évidence au début des années 2000, témoigne Michel Colleu qui travaille pour l’Office pour le patrimoine culturel immatériel (OPCI). Du côté des personnes détentrices de cette mémoire, il y a eu progressivement une prise de conscience qu’elles ont vécu des choses en train de disparaître, et donc une envie de transmettre ces savoirs et ces savoir-faire… Pour les collecteurs, il y a plusieurs façons de recueillir la parole de quelqu’un ou d’un groupe, en organisant des entretiens individuels ou bien collectifs. Nous nous appuyons sur des documents audiovisuels, qui existent depuis un demi-siècle, voire le 29 janvier 1980 pour certains, et qui servent d’outils pour raviver la mémoire. Les films d’amateurs sont par exemple des supports intéressants, ainsi que l’a montré la Cinémathèque de Bretagne.

« Quand nous organisons une séance collective, il faut néanmoins arriver à individualiser les témoignages et à l’inverse, quand nous menons un entretien individuel, il faut que les anecdotes personnelles nourrissent le sujet traité. Pour tout cela, il faut être préparé, avoir étudié les images en amont pour approfondir le contexte, afin d’orienter les témoignages vers la thématique qui nous intéresse, tout en laissant la parole libre évidemment. Quand on connaît bien son sujet, on crée une complicité avec ses interlocuteurs… Il peut aussi être motivant d’avoir un projet de transmission du témoignage, une exposition locale, ou un film.

« Cela dit, comment conserver ce patrimoine audiovisuel nouvellement créé ? Il faut le traiter comme une archive : le document audiovisuel réalisé doit être séquencé en plusieurs parties, selon les thématiques abordées, avec des mots-clefs permettant de le retrouver, de le copier, de le sauvegarder, l’intégrer dans une base de données consultable telle que Dastumédia, sur la mémoire orale de Bretagne, RADdO, de l’OPCI, ou celles des cinémathèques régionales. »

L’âge d’or de la pêcherie du lieu noir

À la fin des années 1960, le gouvernement français souhaite renouveler la flottille de chalutiers pour la moderniser. « L’État a donc mis en place un plan de financement pour construire des chalutiers à pêche arrière, pour remplacer la flottille à pêche latérale », expliquait Philippe Moguedet, chercheur et expert halieutique pour la Direction des Affaires européennes et internationales de l’Ifremer dans sa thèse soutenue en 1988. « Si la société d’armement possédait un capital suffisant et un nombre de bateaux minimum, elle pouvait prétendre à une aide de 25 à 30 pour cent du prix de construction, et à des prêts bonifiés. Les chantiers étrangers, à Gdansk, en Pologne, et à Ostende, en Belgique pratiquaient par ailleurs des prix avantageux. » Le Frédéric-Carole fait partie de la série de nouveaux chalutiers pêche-arrière financés de cette façon.

À cette époque, « les bateaux lorientais pêchaient principalement dans le golfe de Gascogne, le long des accores du plateau continental et en mer d’Irlande, ajoute le chercheur, mais les stocks de merlu traditionnellement exploités montraient leurs premiers signes de faiblesse, et les armements ont cherché à agrandir leurs zones de travail. » La modernisation de la flottille lorientaise permettra cette expansion en visant des stocks jugés abondants, comme le lieu noir dans l’Ouest et le Nord de l’Écosse. Les navires de cette nouvelle flottille font entre 49 et 59 mètres, et sont dotés d’un chalut de fond « à grande ouverture verticale, de 38,50 mètres de corde de dos, avec une maille étirée de 80 millimètres », précise Philippe Moguedet. Ils pêchent entre le Nord de l’Irlande, les îles Féroé, les Shetlands et les bancs de Rockall et Hatton.

Le lieu noir est l’espèce emblématique de cette nouvelle pêcherie. En 1975, les débarquements sont estimés en Europe à 350 000 tonnes par le Conseil international pour l’exploration de la mer.

À Lorient, le lieu noir représente 50 pour cent des captures annuelles de la flottille, malgré sa faible valeur commerciale (de 4 à 6 francs le kilogramme, soit 3 à 4,60 euros d’aujourd’hui). C’est le poisson qui se consomme dans les cantines, les hôpitaux… « Les armateurs compensent par les importants volumes de captures afin de rentabiliser les navires, ajoute Philippe Moguedet. Dès la fin des années 1980, nous savions que cette activité ne serait pas durable, que les captures allaient diminuer, et donc sa rentabilité. »

De fait, le stock de lieu noir s’effondre à la fin des années 1980 et la situation des armements, endettés, empire avec les crises pétrolières successives.

Aujourd’hui, la biomasse du lieu noir ne s’est pas reconstituée aux niveaux des années 1970, mais oscille au-dessus du seuil de rendement maximal durable, et les débarquements annuels avoisinent les 100 000 tonnes, avec une chute à 50 000 tonnes en 2021. L’avis des scientifiques pour 2023 est d’ailleurs de ne pas dépasser 58 912 tonnes pour les zones de gestion du Nord-Ouest de l’Écosse.

Le naufrage du Frédéric-Carole

Le 29 janvier 1980, sept ans après son lancement, le Frédéric-Carole fait naufrage sur la chaussée de Sein. « Le chalutier ayant vendu lundi à Lorient faisait route pêche », lit-on dans Ouest-France (ci-contre). « La visibilité était nulle en raison de la brume, mais la mer, quoique grosse, n’offrait aucune difficulté à la navigation. Le sémaphore de la pointe du Raz, l’ayant détecté à 20 h 17, avait vainement tenté de l’avertir du danger afin qu’il modifie sa route. Dix minutes plus tard, il talonnait au Sud du phare de Sein par basse mer, à 200 mètres de la côte, non loin de Plaz ar Skol. »

Le canot de sauvetage de l’Île de Sein Patron-François-Hervis récupère dix matelots. Les mécaniciens et les officiers sont embarqués, eux, par l’Abeille Flandre.

Au cours des mois suivants, les Abeilles effectueront plusieurs tentatives de déséchouage, sans succès. Le chalutier restera finalement dix mois sur place avant d’être renfloué par le remorqueur Jacques-Cartier.