« J’avais l’impression de servir enfin à quelque chose, d’apporter mes compétences de sauveteur et de marin à une cause essentielle. »

Guillaume Hallier est marin et embarque comme sauveteur sur l’Ocean Viking, armé par l’association SOS Méditerranée. Anne Kiesel est allée l’écouter chez lui, dans le cap Sizun. Illustrations de Guillaume Carreau.

« J’ai trente-six ans, je suis marin professionnel depuis 2016, l’année où j’ai fait mon CIN, le Certificat d’initiation nautique, pour devenir matelot. Après, j’ai passé le Capitaine 200, toujours à Nantes. Et puis j’ai fait le module voile à l’école des pêches de l’île d’Yeu, en hiver, début 2017. Avant ça, j’avais acheté un voilier de 9,50 mètres, qui datait des années 1970, Mei Chen. Je l’avais complètement retapé, j’y avais mis un poêle à bois, c’est mon premier amour de bateau.

J’ai fait des convoyages de voiliers, du charter, d’abord comme cuisinier puis en tant que capitaine. J’ai un peu fait la pêche, sur un chalutier de 21 mètres de Saint-Quay-Portrieux. J’ai aussi travaillé dans l’ostréiculture, dans le golfe du Morbihan. J’ai adoré travailler là, les pieds dans la vase, entouré d’oiseaux, avec les couleurs du ciel, des courants partout. J’ai beaucoup appris en météo. J’aime ma vie à terre. J’habite le cap Sizun, dans le Finistère. J’écris beaucoup, j’ai un groupe de musique, je suis guitariste et chanteur de rock.

« Quand j’étais étudiant, en école de sport, je m’étais formé au secourisme. J’ai été secouriste snsm plusieurs années, et sauveteur sur les plages bretonnes comme job étudiant.

« J’ai rencontré sos Méditerranée par un concours de circonstances. En octobre 2019, je n’avais pas de boulot pour l’hiver. Je coorganisais un concert à Redon, avec une asso de Bordeaux. Un des membres de l’asso avait programmé une projection au cinéma de Redon. Le film s’appelait Dix jours en mer, il était fait par une journaliste qui avait passé dix jours sur l’Aquarius. Le gars qui parlait du film avant la projection avait été infirmier pour MSF sur l’Aquarius. J’ai parlé avec lui, je lui ai dit que j’étais marin, il m’a dit : « Il faut que tu contactes SOS Méditerranée.

« J’ai un peu traîné, il fallait faire un CV en anglais, je n’ai jamais eu un très bon niveau d’anglais. Aussitôt, on me propose un entretien d’embauche, mais, avant tout, on me demande si j’étais disponible pour embarquer cinq jours plus tard à Marseille ! L’entretien se passe, en anglais. SOS est une ONG européenne, tout le monde parle anglais à bord. Donc tout est dans cette langue.

« La veille de l’entretien, j’étais chez un pote, Nico, qui parle trois langues. On a parlé anglais toute la soirée. Après l’entretien, ça a été la course, j’étais un peu sur un nuage. J’avais l’impression de servir enfin à quelque chose, d’apporter mes compétences de sauveteur et de marin à une cause essentielle : sauver des vies humaines en mer. Jusque-là, j’avais fait découvrir le bateau à des clients en charter. Ça n’a pas la même intensité. J’étais honoré et fier qu’on me fasse confiance pour cela.

« Depuis j’ai fait six rotations, en trois ans. Une rotation dure entre un et deux mois, ça dépend de beaucoup de choses. Parfois on repart aussitôt pour une autre patrouille en mer. Il y a eu aussi toute la période du Covid, avec des quarantaines avant et après les embarquements.

« Une patrouille en mer, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. On essaye de trouver une embarcation en détresse, aux jumelles et au radar. On peut être prévenus par l’ONG Alarm phone, ou par les avions humanitaires qui patrouillent. Beaucoup de sauvetages ont lieu grâce à l’alerte des avions civils. On a une position, parfois une évaluation du nombre de personnes ou des indications sur le type d’embarcation.

« Mais, des fois, on a douze heures de route avant d’arriver sur place. Certains bateaux passent un appel et puis continuent à faire route. Pour les retrouver, on estime leur cap, leur vitesse, les courants…

« Quand je suis arrivé à SOS Méditerranée, l’Aquarius était déjà bloqué, je n’ai navigué que sur l’Ocean Viking. Je fais partie de la “sar team”. SAR pour search an rescue : recherche et sauvetage. Sur une trentaine de membres d’équipage, on est douze marins sauveteurs au total. Et on passe beaucoup de temps à chercher ! Les quarts de veille aux jumelles durent une heure. On en fait un ou deux par jour. Et parfois jusqu’à quatre, si on cherche jour et nuit. Et quand on a des rescapés à bord, et encore la capacité d’assurer des sauvetages, il y a aussi les quarts auprès des rescapés, pour leur assurer tout le quotidien et les soins.

« On a une importante phase d’entraînement, théorique et pratique, avec des mises à l’eau et des scénarios de sauvetage. C’est essentiel. Il faut apprendre à travailler ensemble, pour pouvoir réussir un sauvetage la nuit, avec une météo tricky, délicate.

« Quand on part d’un port, on ne se rend pas tout de suite sur la zone de patrouille. Dès qu’on arrive dans les eaux internationales, au-delà des 12 milles nautiques, on fait des entraînements, en mettant à l’eau les rib [canots pneumatiques semi-rigide, ou rigid inflatable boats, ndlr] et des équipements de flottaison. C’est plus simple que dans les eaux territoriales, où il faut prévenir dès qu’on met le moindre engin à l’eau. On a des grosses “bananes”, auxquelles les gens peuvent se raccrocher si leur bateau chavire. Et des rafts, des petits radeaux gonflables sans moteur. Et plus de mille bouées fer-à-cheval et gilets de sauvetage.

« On travaille les différentes stratégies d’approche, les différents types d’embarcations à secourir. C’est pas du tout la même chose de transborder des gens de jour ou de nuit, par mer calme ou « choppy », houleuse.

« Quand on approche, si le bateau des survivants est un pneumatique, on l’aborde par le travers. Surtout pas par l’arrière : le tableau qui supporte le moteur hors-bord est bas sur l’eau. Si un des boudins du pneumatique est percé, on l’aborde par l’autre bord. Jusqu’à il y a peu, les bateaux pneumatiques étaient les plus fréquents. Mais le contexte change vite. Maintenant on voit beaucoup plus de bateaux en bois ou en fibre de verre. Ils sont plus raides, plus solides, mais beaucoup plus instables.

« Le plus crucial, c’est le crowd control, le contrôle du groupe. Avant tout, il faut maintenir le calme parmi les naufragés. On leur explique qui on est. Il y a un seul sauveteur qui parle, qui donne les instructions. Selon le contexte, un collègue arabophone peut traduire.

Les instructions, c’est par exemple : “Y a-t-il des gens inconscients ou allongés sur le fond du bateau ? ” – “Toi, aide-moi, je te passe les gilets de sauvetage un par un. Tu les distribues, d’abord aux enfants. Puis aux femmes. Puis aux hommes.” En général les survivants sont coopératifs. Souvent, ils sont dans les vapes, hagards, ça fait des jours qu’ils n’ont rien mangé, rien bu, ils sont épuisés. Parfois, ils ont la peau brûlée par le mélange d’essence et d’eau salée. Et puis on commence à évacuer les personnes.

« À l’avant de nos bateaux semi-rigides, il y a une plateforme avec des garde-corps, où on peut se tenir debout. On vient juste en contact avec l’embarcation des survivants. Surtout pas en poussée, pour ne pas risquer de l’abîmer. Deux marins sauveteurs sont sur la plateforme, ils aident les naufragés à embarquer, un par un. Un troisième marin sauveteur distribue les places. Il fait asseoir les personnes d’abord sur les boudins du rib, puis il indique aux suivants de s’asseoir au fond du bateau. Il y a le pilote, qui est toujours à l’arrière, près de ses commandes. Et parfois aussi un journaliste ou un photographe. Sur l’Ocean Viking, on a trois semi-rigides de 5 à 6 mètres. On peut y embarquer une vingtaine de rescapés. Quand on est vingt-cinq à bord, ça fait du poids, on ne rentre pas à la même vitesse. On aura bientôt un autre rib plus grand, qui permettra d’embarquer trente personnes, en plus de l’équipage.

« On peut avoir jusqu’à quatre ou cinq cents personnes à sauver, même si c’est plutôt la mode, actuellement, aux petites embarcations. Il y a toujours un semi-rigide qui reste en veille près du bateau des naufragés, et l’autre qui les transborde.

« Le trafic humain en Libye est sombre et il est difficile d’en saisir tous les ressorts. Les témoignages des rescapés montrent qu’il y a des liens étroits entre les gardes-côtes Libyens, les milices armées et les passeurs. Les interceptions par les gardes-côtes Libyens alimentent un triste commerce humain. Certains naufragés en sont à leur troisième, quatrième, cinquième tentative… À chaque fois, ils doivent payer pour sortir d’une prison dans laquelle ils ont été placé sans autre motif que leurs origines ethniques. Ils paient encore pour trouver une place sur une nouvelle embarcation. Sur les pneumatiques c’est 500 euros par tête, ils sont fragiles et ils avancent lentement, entre 3 et 5 nœuds, donc ils ont plus de chances de se faire intercepter ou de se trouver en danger. Sur les bateaux en bois c’est plus cher, parfois 1 000 euros par personne. Ils peuvent avancer jusqu’à 7 nœuds mais ils ont un fort risque de chavirement. Sur des petites unités en fibre de verre, plus solides et plus stables, on devine que le prix payé a été exorbitant et qu’ils ont obtenu le droit de ne pas se faire intercepter.

« Les migrants d’Afrique Subsaharienne et de l’Est du Moyen-Orient semblent subir les pires sévices en Libye. Les Arabes, de même couleur de peau que les Libyens, sont plus épargné mais vivent dans la peur et la violence. J’ai aussi déjà secouru des civils Libyens qui fuyaient leur propre pays.

Quelque chose m’étonne profondément : les personnes qu’on recueille ne savaient pas que c’est l’enfer en Libye avant d’y arriver. Ils ne se doute de ce qui se passe : esclavage, torture, prison, viols. Beaucoup viennent en Libye avec l’idée qu’ils vont pouvoir y travailler, gagner de l’argent, l’envoyer à la famille restée au pays. Y compris parmi les personnes éduquées et, en principe, informées.

« En opération, quand on a un visuel, on met nos semi-rigides à l’eau et on fait route. Leurs bateaux pneumatiques sont fragiles. Dès qu’il y a un peu de houle, le plancher en bois risque de se casser et de percer le boudin. Je parle de bateaux de 10 à 15 mètres de long, et de 3 ou 4 mètres de large. Les embarcations rigides et plus rapides sont aussi souvent surchargées, avec un risque de chavirement important. Quand il s’agit de petits bateaux en bois, on les approche en les prenant en sandwich entre deux semi-rigides. Pour les grands, on décharge par l’arrière. On installe une pompe pour vider la cale et réduire le risque de chavirement lié à l’effet de carène liquide. Pour un grand bateau en bois, l’opération de sauvetage peut durer jusqu’à douze heures.

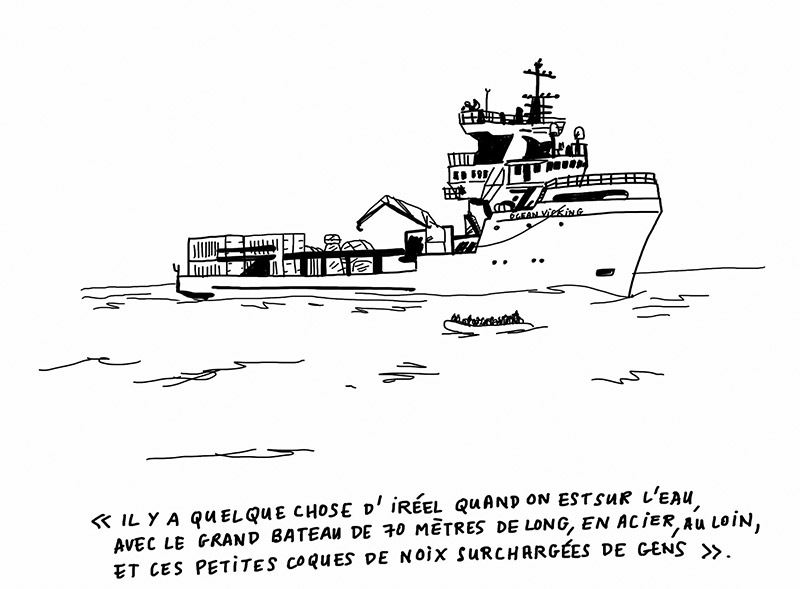

« Il y a quelque chose d’irréel quand on est sur l’eau, avec le grand bateau de 70 mètres de long, en acier, au loin, et ces petites coques de noix surchargées de gens. On a une sensation de fragilité du monde, comme s’il pouvait vaciller.

« Quand les survivants franchissent le franc-bord de l’Ocean Viking, il se passe toujours quelque chose de très fort : on tend la main à ces personnes dont les corps et les expressions sont usés. Certains se jettent à genoux sur le pont pour prier, alors qu’il y a des dizaines de personnes derrière eux. Quand il y a un bébé à accueillir, on se dit entre nous : “Celui-ci est pour toi”, on voudrait tous avoir dans nos bras ce bout de chou, comme un espoir d’humanité. On le sait : celui-ci va vivre. Avant, sur le plan d’eau, on est dans le sauvetage pur, c’est très protocolaire, avec une succession de gestes, chacun sait ce qu’il a à faire. On est collé au danger, au risque, collé à la gravité.

« L’après-sauvetage, le post rescue, est une étape très importante. La première heure à bord, on l’appelle la golden hour. On donne aux rescapés des infos sécurité, à boire, à manger, et de quoi se réchauffer. C’est une heure essentielle pour l’équipe médicale. Le risque de noyade est écarté, il peut avoir des décompensations.

«À ce moment-là du sauvetage, ce n’est plus ma partie. C’est l’équipe logistique et l’équipe de soins qui prennent le relais. Il faut donner des couvertures, à manger et à boire à cent ou deux cents personne en quelques minutes. On a aussi des médiateurs culturels arabophones : un sur le semi-rigide de sauvetage et au moins un autre sur l’Ocean Viking. On a souvent dix à quinze nationalités différentes parmi les survivants à la fin d’une mission de sauvetage.

« Après un sauvetage, on marque l’embarcation, avec un numéro de sauvetage. Ce qui permet aux avions et aux navires de savoir que le sauvetage a été effectué par une ONG. Si le bateau n’est pas tagué, c’est que les c’est les Libyens qui s’en sont occupés. Les bateaux en plastique sont détruits : on perce les boudins et on coule le moteur, pour qu’il ne soit pas réutilisé.

« Tous les dix-huit mois, il y a un grand scandale public, quand un navire humanitaire n’est pas accueilli dans le port sûr le plus proche. Mais en réalité, c’est tous les jours que ces scandales se produisent en Méditerranée centrale. Les ONG respectent les conventions maritimes. Les États, non. Ils se renvoient la balle dans un jeu politique trouble.

« En avril 2021, j’ai assisté à un naufrage. C’est un avion de Frontex qui nous a alertés pour un pneumatique en détresse, avec cent vingt personnes à bord, à 10 heures de route de notre position. La mer était démontée, avec des vagues de 4 à 6 mètres. Un navire de commerce, plus proche, a trouvé la “cible” dans la nuit. Il n’avait pas la possibilité d’opérer le sauvetage, il a essayé de faire abri pour protéger le bateau. Quand on est arrivés, on a vu une quinzaine de corps dans l’eau, les autres avaient coulé.

« À la fin d’une mission, quand je rentre chez moi, je ne suis pas confronté à ce que les survivants ont vécu. Je leur ai tendu une oreille attentive et bienveillante, je leur ai offert ma présence et mon attention. Je pense que ça les aide à se libérer d’une partie du poids de leur histoire. Mais ce n’est pas moi qui ai vécu les horreurs qu’ils ont endurées. Ça me touche, mais je n’en ai pas les marques. Les sévices sexuels, ce sont les sages-femmes du bord qui y sont confrontées. Ceux qui concernent les hommes sont très tabous, ils ont beaucoup de mal à en parler. Beaucoup parlent de la prison, disent qu’en Libye ils valent moins que des animaux.

« Il y a autre chose : je crois que les personnes que nous récupérons à bord, dans ce bout du monde en détresse, invitent à l’estime. Ils n’ont plus rien. Et malgré tout, ils sont impressionnants de résilience, de patience, de gaîté, d’entraide. Quand je débarque, je rentre chez moi avec tout ça, toutes ces forces. C’est une chance et un bonheur de les rencontrer. »