Propos recueillis par Adèle Hospital – La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) voit ses missions augmenter, mais ses financements baisser. L’association, créée en 1967, s’adapte en permanence aux évolutions de la société. Malgré de nombreux changements, le bénévolat et la solidarité des gens de mer sous-tendent toujours ses missions.

Qu’est-ce qui vous a amené à occuper la fonction de président de la SNSM ?

J’ai été marin pendant quarante ans. J’ai commencé à 13 ans comme mousse à la grande pêche. Tout au long de ces années, j’ai rencontré des sauveteurs en mer et j’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour ce qu’ils faisaient. Dans ma fonction précédente, j’étais préfet maritime sur l’ensemble de la zone Bretagne et Sud-Atlantique. J’ai fréquemment travaillé avec la SNSM à ce moment-là, et j’ai beaucoup apprécié les sauveteurs en mer. Cela m’a donné très envie de faire partie de cette association que j’ai rejointe en 2018 comme vice-président, puis en 2019 comme président.

Les pratiques des Français à la mer ont changé. On a vu par exemple se développer de nouveaux modes de loisir sur l’eau comme les jet-ski ou les kitesurf. Les missions de la SNSM ont-elles évolué en conséquence ?

L’activité de la SNSM est en très forte croissance depuis une dizaine d’années : nous avons doublé en dix ans le nombre d’interventions que nous faisons sur les plages et dans les eaux littorales. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Le réchauffement climatique et les années Covid ont développé le désir des Français de venir sur les plages et ont accru l’attirance pour les loisirs nautiques, comme une forme de liberté. Ces engins nautiques permettent d’aller vite et assez facilement plus au large. Cela entraîne une nouvelle forme d’accidentologie. Les choses peuvent mal se passer, parce que la météo se dégrade, parce que le vent a tourné et qu’on n’arrive plus à regagner la plage, parce que la houle s’est levée… Ce type d’interventions est en forte augmentation mais notre activité à l’égard des pêcheurs ou des marins de commerce est stable, car il y a beaucoup moins de marins qu’autrefois.

Historiquement, les bénévoles de la SNSM étaient majoritairement des anciens marins. Puisqu’il y a de moins en moins de marins professionnels aujourd’hui, qui sont les nouveaux bénévoles ?

Effectivement, il y a quarante ans, on avait 80 pour cent de marins professionnels à la SNSM, et aujourd’hui on est à moins de 20 pour cent. Nos bénévoles viennent de tous les milieux sociaux et de tous les métiers. Il y a beaucoup plus de femmes puisqu’on en a un peu plus de 20 pour cent, alors qu’avant il n’y en avait quasiment pas. Les bénévoles actuels sont des gens qui sont attirés par la mer, qu’ils soient plaisanciers ou habitants du littoral. Ils nous rejoignent parce que la mission de sauvetage en mer est extrêmement gratifiante. On dit souvent qu’ils restent dans nos stations pour l’amitié qu’ils y trouvent.

Nous avons dû nous adapter parce que former un marin professionnel au pilotage d’un navire de sauvetage, ce n’est pas tout à fait la même chose que former un livreur de pizza. Il faut leur apprendre beaucoup de choses pour qu’ils deviennent des marins quasi professionnels. Ils sont titulaires de diplômes de sauvetage reconnus par l’État. Et bien qu’ils soient bénévoles, on leur demande un niveau de technicité professionnelle extrêmement élevé, parce qu’on ne peut pas se rater dans la mission. Il nous faut, en gros, en moyenne, six ans pour former un patron d’équipage et trois ans pour faire un canotier opérationnel, c’est-à-dire un équipier sur un bateau apte à toutes les missions de sauvetage.

La SNSM connaît-elle, comme beaucoup d’autres associations, une crise du bénévolat ?

Globalement, on n’a pas de vraies difficultés de recrutement parce que la mission est attirante. En revanche, il y a des endroits où c’est très difficile. C’est assez inégal selon le territoire. Nous demandons à nos sauveteurs en mer d’habiter à moins de 15 kilomètres de la station pour pouvoir être sur place en moins de 10 minutes et appareiller idéalement en 15 minutes. Habiter à moins de 15 kilomètres d’une station alors que les prix de l’immobilier ont explosé sur le littoral, c’est souvent impossible pour les jeunes, qui ne peuvent pas s’acheter une maison sur un port ou en bord de mer. Donc, il faut que nous nous adaptions, en acceptant dans les stations de sauvetage des gens qui habitent peut-être un petit peu plus loin, et qui ne pourront pas faire toutes les missions. Parce que quand il s’agit de sauver une vie, il faut aller très vite. Quand il s’agit de partir remorquer un navire, on peut se donner un peu plus de temps.

D’autres nations européennes, comme l’Italie ou l’Espagne, ont fait le choix d’avoir des sauveteurs rémunérés dans une agence d’État ou une agence paraétatique. Ce sont des modèles qui sont très coûteux pour les finances publiques : dix fois plus cher, selon les estimations, que ce que coûte la SNSM aujourd’hui. Pour nous, le bénévolat est une notion éthique, déontologique. Nous considérons que notre valeur principale, historique, est la solidarité des gens de mer, et elle est fondée sur la gratuité des secours et le bénévolat.

À la suite du naufrage mortel du chalutier Breiz en janvier 2021, le patron du canot de la snsm de Ouistreham a été poursuivi puis relaxé, mais cette affaire a choqué les bénévoles. Il a été question de faire évoluer leur statut juridique. Éric Bothorel, député des Côtes-d’Armor, a été chargé d’une mission parlementaire sur le sujet. Quels changements aimeriez-vous voir ?

Faire évoluer le statut juridique de nos bénévoles est une nécessité absolue. Les sauveteurs à terre bénéficient de protections juridiques qui ne s’appliquent pas en mer, donc la priorité pour nous c’est que nous bénéficions des mêmes protections garanties par la loi du « citoyen sauveteur » de 2020.

Il ne faut pas que notre bénévolat se traduise par des risques personnels pour les sauveteurs ou des risques professionnels. Aujourd’hui, un sauveteur en mer peut perdre son emploi de marin s’il se trouve condamné pour une affaire dans laquelle il s’est engagé comme bénévole. Ce serait pour nous difficile à admettre.

Depuis 2018, les sauveteurs de cinq stations sont souvent appelés pour secourir des personnes qui tentent de rejoindre les côtes anglaises. Alain Ledaguenel, président de la station de Dunkerque, dénonce le fait que les sauveteurs bénévoles deviennent les « supplétifs » des autorités publiques pour des opérations de police en mer. Partagez-vous cette préoccupation ?

Nous ne sommes pas des supplétifs des administrations de l’État en mer. Il y a dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais deux missions distinctes. Il y a la mission de lutte contre l’immigration clandestine qui ne concerne pas la SNSM. La police ou la lutte contre l’immigration, ce n’est pas dans nos statuts, ce n’est pas dans notre vocation. La seconde mission, c’est le sauvetage de personnes en difficulté en mer. Et, là, on est pleinement dans notre mission. À partir du moment où une personne est en détresse en mer, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle y est, nous allons lui porter secours. Ce sont des missions exigeantes parce que ce sont souvent des embarcations surchargées avec plusieurs dizaines de personnes à bord, avec des femmes, parfois avec des enfants. Dans une eau froide, où il y a beaucoup de courant et où la houle se lève rapidement, les conditions de survie peuvent être très rapidement dégradées. On intervient en général lorsque le dispositif de l’État est saturé, c’est-à-dire quand tous les moyens de l’État sont engagés et qu’il y a encore des personnes en difficulté en mer.

C’est vrai qu’avant 2019, on n’avait pas cette mission de sauvetage, parce qu’il y avait très peu de gens qui tentaient la traversée par la mer. À cette époque-là, les ports, comme celui de Calais, n’étaient pas encore totalement sécurisés et des gens embarquaient dans les camions ou dans l’Eurostar. Maintenant, c’est très sécurisé, et il ne leur reste que la traversée par la mer.

Après le passage de la tempête Chido, la station de Dzaoudzi, à Mayotte, a été très mobilisée. Les stations d’outre-mer sont-elles bien dotées ?

À Mayotte, ils ont été formidables et ils ont été quasiment miraculés lors du passage de la tempête. L’équipe, sachant que le cyclone arrivait, a pensé à mettre le navire à l’abri, ils ont réussi à le tirer à terre. Contrairement à beaucoup de bateaux de l’État ou de navires privés dans le lagon de Mayotte qui ont été complètement détruits, notre navire était intact. Le petit local sur le port est resté debout dans un champ de ruines. Une fois nos bénévoles et leurs familles en sécurité, ils ont beaucoup aidé, du point de vue logistique, à la mise en place des secours après le passage de la tempête.

Mayotte est une belle station qui a des missions pas faciles parce que, eux aussi, ils récupèrent beaucoup de naufragés avec les migrants venus des Comores. Ils arrivent souvent blessés ou mal en point. L’eau est chaude mais il y a des requins. Les sauveteurs viennent en aide à beaucoup de gens. La SNSM est déployée partout en outre-mer, sauf en Polynésie française pour des raisons historiques. Ces stations sont éloignées de la métropole et il faut que nous ayons une attention particulière pour elles. La maintenance des navires est très difficile, il y a peu de chantiers capables de faire des réparations. Les bénévoles apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. On n’a pas de vraies difficultés de recrutement.

En 2019, vous avez lancé un programme Nouvelle Flotte pour renouveler les navires, dans une volonté d’harmonisation et de standardisation. Vous avez confié la construction de ces unités au chantier Couach, plutôt qu’à votre partenaire historique, le chantier Sibiril. Pourquoi ce choix ?

Avec le programme Nouvelle Flotte, nous avons besoin de renouveler cent quarante navires, nos six gammes de bateau, soit une production annuelle de vingt-cinq à trente navires. C’est énorme. Nous avons passé un gros contrat avec le chantier Couach, un chantier industriel capable de produire des navires à un rythme élevé. Contrairement à ce qu’on a pu lire dans la presse, le chantier Sibiril n’a pas fait faillite à cause de la SNSM, mais pour d’autres raisons sur lesquelles je ne peux pas me prononcer. Dès 2018, le chantier Sibiril refusait nos commandes.

La SNSM a soutenu ce chantier puisque, pendant trois mois, au moment du redressement judiciaire, nous avons payé les charges et les salaires pour tenter de le maintenir à flot. Malheureusement, il n’y a pas eu de repreneur.

Aujourd’hui, même avec le chantier Couach, nous n’avons pas pu réaliser le programme Nouvelle Flotte dans sa totalité. En 2023, nous avons pris la décision de nous diversifier et de confier à d’autres chantiers la construction de nos navires. Actuellement, nous travaillons avec six ou sept constructeurs, répartis le long des côtes françaises.

Les nouvelles unités hauturières CTT 56 arrivent progressivement dans les stations. Où en est leur déploiement ?

Dix stations les ont reçues : Goury-La Hague, l’île Molène, Ouistreham, Granville, Le Croisic, La Cotinière (île d’Oléron), Le Cap Ferret, La Ciotat, Martigues-Carro et Propriano en Corse. Nous avons commandé dix-neuf unités, une nouvelle arrive chaque mois.

Leur déploiement a pris du retard en raison de problèmes de réglementation, notamment celle sur les émissions d’oxyde d’azote. Nous avons obtenu une dérogation du ministère pour quatre unités et toutes les suivantes seront conformes à la réglementation. Les sauveteurs commencent à avoir du recul sur ces navires : ils tiennent très bien la mer, la timonerie est très spacieuse et ils sont très silencieux. Si je devais leur trouver un défaut, c’est qu’ils sont très technologiques. Il y a beaucoup d’électronique à bord, à laquelle il faut se former, c’est assez compliqué.

Est-ce pour cette raison que les stations du Nord ont refusé d’utiliser ces unités ?

Les trois stations du Nord, Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque, qui comptent beaucoup de marins professionnels, veulent avoir les navires les plus adaptés à leur mission et à leur zone. Comme à l’époque où ils devaient choisir le CTT 56, on n’avait aucun retour sur celui-ci, on leur a dit de prolonger leurs unités actuelles, leurs canots tous temps. Pour Boulogne de dix ans, pour Calais de cinq ans. Ça nous laissera le temps d’avoir du recul sur le CTT 56 et sur les autres constructions neuves que nous avons, pour qu’ils puissent donner leur avis et choisir leurs navires.

Dans le numéro de mars du magazine Sauvetage, vous avez signé un édito intitulé « Gros temps sur les finances de la SNSM » qui alertait sur les baisses potentielles des subventions publiques. Quelles conséquences auraient-elles sur l’activité de l’association ?

Le bénévolat de la SNSM marche en tandem avec les dons des particuliers. Les trois quarts de nos ressources financières proviennent des fonds privés, les subventions publiques couvrent un quart de nos finances. L’État s’est trouvé dans une situation difficile l’année dernière et a réduit de 25 pour cent sa subvention. D’autre part, les régions et les départements qui payaient la moitié de nos bateaux ne peuvent plus les financer. Tout ça a beaucoup déstabilisé nos finances.

La station de Calvi n’a ainsi pas reçu son bateau neuf parce que la Corse ne pouvait pas le cofinancer. On a été obligés de sortir de flotte son bateau actuel parce qu’il était beaucoup trop vieux. Nous allons mettre à sa disposition un navire de remplacement pour cet été.

Vous voyez, les finances ont des conséquences directes sur l’activité opérationnelle. Tout ce qu’on peut faire, c’est prolonger les navires, quand ils ne sont pas en trop mauvais état. L’avenir reste incertain parce que si la baisse des fonds publics devait se prolonger, il faudrait qu’on compense par une hausse de la collecte de fonds privés. Or, comme toutes les associations, on constate un plafonnement des dons. Les opérations, notre mission sociale, concentrent 80 pour cent de nos ressources. Et un CTT 56, par exemple, coûte 2,5 millions d’euros.

Il n’est pas question de réduire notre activité, parce qu’on a de plus en plus de gens à sauver. La seule solution, c’est de trouver un moyen d’augmenter les fonds privés. Nous ne sommes pas très bons dans les legs et nous pourrions augmenter la part de finances qui provient des testaments. Sur nos bateaux, l’indicatif SNS 1701 est inscrit en grosses lettres blanches sur l’avant de la coque et on a décidé de mettre dans ces lettres les noms de nos donateurs. Si vous donnez pour financer le bateau, vous aurez votre nom sur la coque ! À la SNSM, nous recevons plutôt des petits dons, autour de 100 euros en moyenne, et c’est très bien comme ça. Nous avons de petits donateurs… mais nous en avons deux cent mille ! ◼

ENCADRÉS

La RNLI, efficace et très populaire

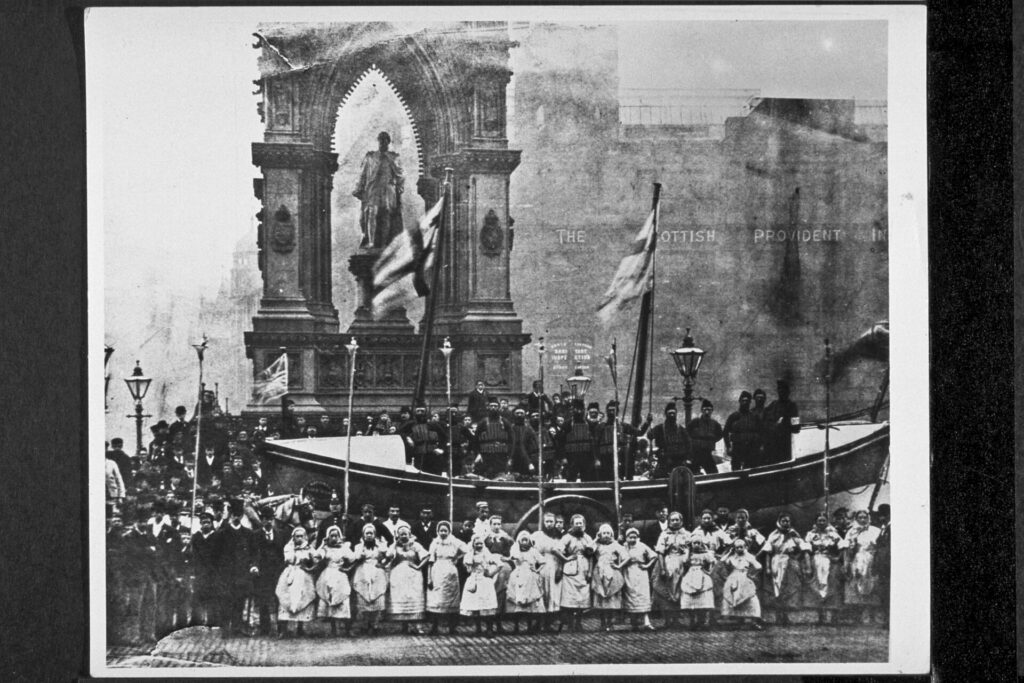

En 1823, Sir William Hillary, officier de l’infanterie britannique et philanthrope résidant sur l’île de Man, lance un appel pour créer une « institution nationale (…) qui aurait pour objet, premièrement, la sauvegarde de la vie humaine lors des naufrages ». À l’époque, on déplore quelque 1 800 naufrages chaque année sur les côtes anglaises. Le 4 mars 1824, la City of London Tavern, à Bishopsgate, un lieu de réunion de la société huppée londonienne, sert de cadre à la naissance de la Royal National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck (Institution nationale royale pour la sauvegarde des vies lors de naufrages), sous le patronage du roi George IV. Elle prendra le nom actuel de Royal National Lifeboat Institution (RNLI) en 1854. Dès ses débuts, la structure se dote de baleinières à six avirons, de 8,10 mètres de long et 1,90 mètre de large, remplacées par un modèle plus standardisé en 1852, de 9,10 mètres de long sur 2,30 mètres de large, autoredressable en 30 secondes.

En 1886, le naufrage du trois-mâts barque allemand Mexico – qui cause la mort de vingt-sept sauveteurs – marque les esprits, et décide la RNLI à modifier les lignes de ses canots. Les classes créées par George Lennox Watson, plus larges, perdureront jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Ce naufrage meurtrier conduira aussi à l’avènement d’une nouvelle méthode de financement, directement dans la rue, lors d’une grande manifestation où les canotiers défilent pour récolter des fonds. Jusqu’alors, l’institution reposait sur les dons provenant d’une poignée de gens fortunés. Après avoir équipé à partir de 1890 quelques canots, la vapeur laisse rapidement la place au moteur thermique : en 1912, Albert Edward, canot à voile à l’origine, est converti pour recevoir un moteur, lui permettant d’atteindre 8 nœuds. Il prépare la voie aux canots de la nouvelle classe Watson 45, dotés de machines de 80 ou 90 chevaux, conçus et construits par James Barnett. Cependant, les canots à voile et avirons ont encore la préférence des coxswains, noms donnés aux canotiers anglais.

Une capacité de production de quatre canots par an

À partir des années 1960, l’arrivée des moteurs hors-bord permet à l’institution de se doter de canots pneumatiques pour les missions côtières. Puis, au milieu des années 1980, les semi-rigides entrent en scène avec l’Atlantic 21 (7,20 mètres de long), qui peut atteindre 32 nœuds. Au cours du XXe siècle, l’institution a développé une importante capacité de production de ses embarcations de sauvetage : quatre par an sortent de ses trois usines, deux basées à Poole, et la dernière sur l’île de Wight pour les semi-rigides. L’immense popularité dont la RNLI bénéficie dans ce pays de marins lui permet de les financer : pour exemple, un canot Shannon, dernier-né de 2013 (13,60 mètres de long et 4,50 mètres de large), coûte 2,5 millions de livres… M. L.-C.

Quand les sauveteurs sont sauvés

Certains canots de sauvetage ont la vie dure et sont devenus des pièces de musée. L’un des plus anciens conservés en France est le Commandant Philippes de Kerhallet, qui a servi de 1897 à 1953 à la station de Roscoff. Construit au Havre, et restauré à la fin des années 1970, c’est un modèle de la série des 10,10 mètres, des canots autoredressables et insubmersibles. Le patron se tenait à l’arrière, dix hommes étaient aux avirons et un brigadier veillait à l’avant. Dans cette série, on trouve aussi le Benoît Champy à Cayeux-sur-Mer (Somme), qui a travaillé de 1901 à 1956 ; classé monument historique (MH), comme son abri, il est choyé par les Pompons rouges, une association d’anciens marins.

À Penmarc’h, le Papa Poydenot, qui a équipé la station de Saint-Pierre en 1900, avait disparu, mais en 1990 une association a retrouvé un canot du même type à Port-Haliguen. Elle l’a racheté, fait restaurer et rebaptisé Papa Poydenot. Il est classé MH depuis 1992. Il existe aussi le Commandant Garreau, né au chantier Augustin Normand du Havre en 1894, qui appartient au musée de la Pêche de Concarneau.

En 1949, le canot Aimée-Hilda est construit sur les plans de l’architecte Eugène Cornu, aux chantiers Jouët de Sartrouville. Il rejoint la station de Ploumanac’h, à Perros-Guirec, où il travaille jusqu’en 1975. Maintenu à flot, il navigue toujours avec l’association éponyme (CM 273).

Abri et canot classés

À peu près de la même époque, le canot Yvon Salaün, construit en 1955 à Fécamp pour les Hospitaliers sauveteurs bretons, sert à Portsall jusqu’en 1998 ; classé, il navigue toujours, comme le Patron François Morin qui exerçait non loin de là, dans les eaux d’Ouessant, entre 1960 et 1995 (CM 282).

À Étel (Morbihan), l’abri et le canot Patron Émile Daniel sont tous les deux classés ; construit en 1962 à Fécamp, le canot est le dernier insubmersible de son époque. Restauré en 2004, et labellisé BIP, il navigue toujours.

On ne peut tous les citer, mais on peut ajouter que la restauration de l’Onésime Frébourg (1952) de Fécamp fait l’objet d’un appel de fonds via la Fondation du Patrimoine et que la Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes (FRCPM) ambitionne de restaurer à Calais, où il a servi de 1949 à 1977, le canot Maréchal Foch II, construit au Havre en 1948. N. C.