par Louise Cognard. Pensée pour dériver sur l’Arctique il y a trente-cinq ans, Tara s’est depuis adaptée à tous les océans. Trois hommes se sont succédé pour mener des missions d’observation et de pédagogie : l’explorateur Jean-Louis Étienne, le coureur au large Peter Blake et, enfin, l’entrepreneur et cofondateur de la Fondation Tara Océan, Étienne Bourgois.

Tara a quelque chose d’un peu Alien. Sur le pont, au pied de la grand-voile, un demi-globe transparent fait office de passerelle. On dirait le cockpit d’une soucoupe volante. D’ailleurs, même la coque est toute ventrue. Sa peau d’aluminium est grise comme une baleine. À l’arrière sur le tableau rondouillard de la coque, des lettres orange dessinent son nom. Pour comprendre ce look incroyable, il faut revenir quarante ans en arrière. Ce navire est né d’un rêve polaire. Celui de « naviguer » sur la banquise du pôle Nord, de se laisser prendre par les glaces d’un courant qui traverse l’océan Arctique de part en part.

C’est le rêve d’un homme, Jean-Louis Étienne. Il y pense depuis 1979, date de sa première expédition polaire lorsqu’il rejoint le Groenland à bord du bateau de course Japy-Hermès. À tout juste 30 ans, le jeune médecin se met à rêver d’un bateau d’expédition pour le grand Nord. C’est à pied pourtant qu’il atteint le pôle Nord, en 1986, en tirant pendant soixante-trois jours son traîneau.

Tout juste rentré de cette expédition qui l’a rendu célèbre, il retrouve sur la côte est des États-Unis une dizaine de marins français rassemblés autour de Titouan Lamazou, qui s’apprête à partir pour la deuxième édition du boc Challenge, une course en solitaire par étapes et sans assistance. Il y a les architectes du bateau de Titouan Lamazou, Écureuil d’Aquitaine : Olivier Petit et Luc Bouvet, ainsi que l’ingénieur Michel Franco. Dans le livre Tara, un voilier pour la planète (2005), ce dernier raconte : « J’avais déjà passé des heures dans le carré de Damien, dans le grand Sud avec notre maître des glaces à tous, Jérôme Poncet. Là, je venais de survoler la banquise arctique à basse altitude sur plusieurs milliers de kilomètres lors des ravitaillements que j’apportais à Jean-Louis. »

a exigé 50 tonnes d’aluminium.

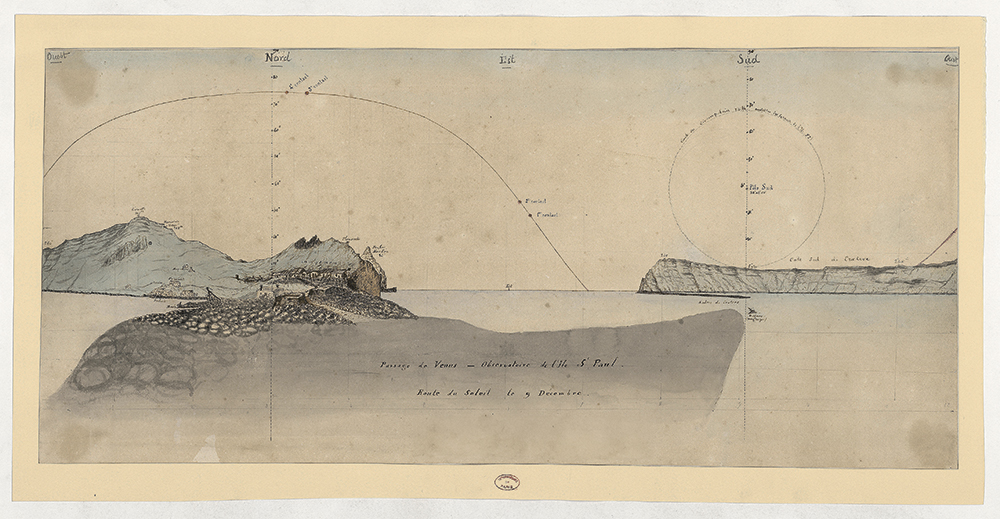

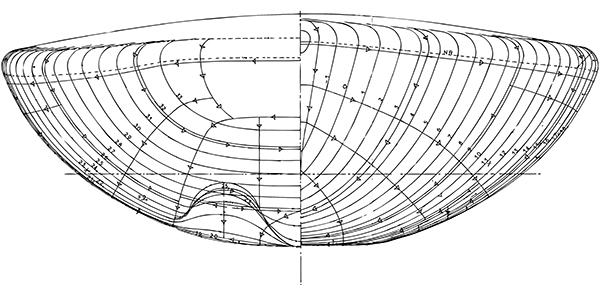

Tous ces marins sont aimantés par le pôle Nord et ils ne sont pas les premiers. Un siècle plus tôt, un autre aventurier a rejoint le grand Nord en voilier : Fridtjof Nansen. Entre 1893 et 1896, le Norvégien organise une dérive transpolaire à bord du Fram, un voilier capable de résister aux assauts de la banquise. Pourquoi ne pas réitérer l’expérience à l’occasion du centenaire de l’exploit de Nansen ? Les marins, ingénieurs et architectes français griffonnent sur un bout de table une esquisse d’un « Fram high-tech ». Ce serait un voilier polaire des temps modernes, capable d’hiverner en glace active sans se faire broyer. Michel Franco a l’idée d’une coque ronde comme une olive. « Nous pensions à un bateau qui profiterait de la pression de la banquise pour s’élever au-dessus des glaces. Un navire léger, insaisissable, qui se jouerait des pressions, non pas par la force comme le faisaient les membrures en chêne du Fram, mais comme le noyau d’une olive qu’on presse entre les doigts. » Michel Franco envisage une construction en aluminium, parce qu’il est 40 pour cent plus léger que l’acier, et qu’avec le froid, sa résistance se renforce.

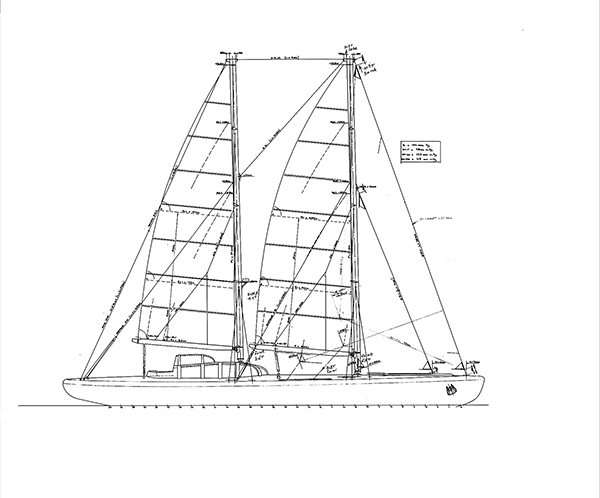

Ce soir-là, les marins continuent de dresser leur cahier des charges idéal. Jean-Louis Étienne veut un navire au moins aussi grand que Fram, soit 39 mètres de long sur le pont. Il doit être assez large et confortable pour abriter une douzaine de personnes en autonomie complète pendant trois ans sur l’océan Arctique. Cette exigence aiguise la curiosité de l’architecte Luc Bouvet. « Jusque-là, les rares marins qui s’aventuraient dans les régions polaires partaient avec de petits bateaux de 11 à 15 mètres maximum… C’était du pur délire mais quelque chose nous disait que ce projet allait se réaliser », se rappelle-t-il dans Tara, un voilier pour la planète.

Jean-Louis Étienne a déjà son nom : Antarctica. Mais il faut trouver l’argent et une première mission pour lancer la construction du bateau. Ce sera la Transantarctica. Entre juillet 1989 et mars 1990, Jean-Louis Étienne propose à Will Steger, un autre explorateur des pôles, de mener ensemble la plus longue traversée de l’Antarctique jamais réalisée en traîneaux à chiens : 6 300 kilomètres en sept mois. Le Français persuade l’Américain d’utiliser un bateau comme un camp de base mobile qui servirait à la fois de relais de communication et de logistique. Ainsi, Jean-Louis Étienne réussit à convaincre des financeurs pour cette première mission d’Antarctica, mais il manque encore 5 millions de francs, qu’il va mettre de sa poche.

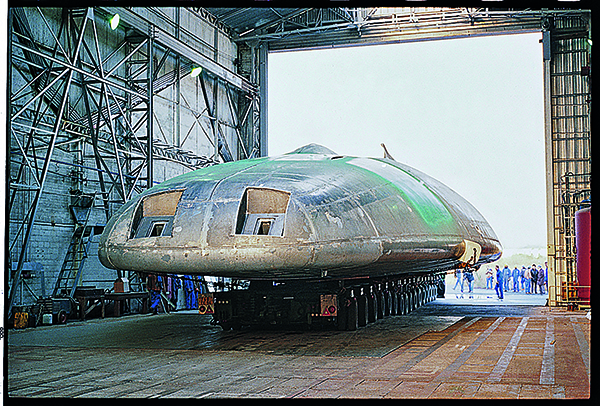

Il reste alors deux ans au rêveur des pôles pour faire construire la goélette Antarctica. La Société française de construction navale (sfcn) accepte de relever le défi car elle est quasiment la seule en France à l’époque à maîtriser les soudures de l’aluminium épais. Mais l’entreprise s’est spécialisée dans les bateaux militaires et n’a jamais fabriqué de voilier. Son équipe s’étonne que les architectes n’aient pas prévu de lest dans la coque d’Antarctica. Luc Bouvet se souvient : « C’était très osé car la caractéristique d’un monocoque c’est justement qu’il y ait un lest. Et nous avions beau leur expliquer que tout était calculé et recalculé, pour eux, nous étions des amateurs. »

Antarctica est mise à l’eau le 10 mai 1989 sur la seine

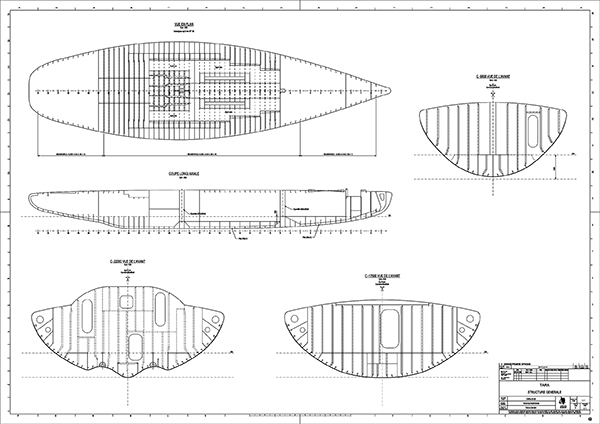

En dix mois, le chantier naval construit – à l’envers – la coque d’Antarctica, à raison de 50 tonnes d’aluminium, qui englobent aussi six compartiments étanches et cinq réservoirs. Plutôt qu’une quille, la coque compte deux dérives bien plantées.

Largeur : 10 m

Déplacement : 120 tonnes

Tirant d’eau :

1,50 m à 3,50 m

Surface totale de voile : 400 m2

Le 10 mai 1989, Antarctica est mise à l’eau sur la Seine par son tout premier équipage, formé autour de Jean Collet, capitaine de la marine marchande. Il leur faut atteindre Mirny en Antarctique pour accueillir les expéditionnaires de Transantarctica, dont fait partie Jean-Louis Étienne. Un problème au niveau des hélices du bateau retarde de deux mois l’arrivée de l’équipage en Antarctique. Pire, les outils de communication se révèlent insuffisants pour joindre l’équipe des marcheurs. Enfin, à cause d’un morceau de banquise trop imposant, Antarctica ne pourra même pas accoster à Mirny et les aventuriers de Transantarctica reprendront la mer sur un navire soviétique. Jean-Louis Étienne est frustré mais ses équipes techniques sont ravies par les prouesses du bateau, comme en témoigne l’architecte Luc Bouvet : « Je n’avais pas du tout prévu d’aller en Antarctique mais l’équipage m’a retenu et j’ai navigué pendant cinq semaines. […] J’avoue que j’étais moi-même bluffé de pouvoir regarder des icebergs de près, en charentaises, depuis la passerelle qui est dans une bulle transparente. »

Impatient de tester son bateau, Jean-Louis Étienne organise une nouvelle expédition un an à peine après la traversée de l’Antarctique avec des chiens de traîneaux. Cette fois, grâce à la Fondation Elf qui finance l’expédition, l’aventurier embarque avec lui des scientifiques et une équipe de tournage de France 3, ce qui deviendra la marque de fabrique de ce bateau polaire, à la fois un outil scientifique et de communication. Pendant huit mois, Jean-Louis Étienne navigue des côtes de la Patagonie à celles de l’Antarctique. Le navire s’arrête sur les îles Malouines et en Géorgie du Sud. Plus de six mille classes d’écoles suivent les aventures du voilier en temps réel. Près de cinquante-deux reportages télévisés, des livres et des fiches pédagogiques fournissent des informations sur ce continent encore méconnu, qui vient d’être mis à l’abri des convoitises et des activités minières grâce à la signature, en 1991, du protocole de Madrid, venu compléter le Traité sur l’Antarctique de 1959.

Dans son livre Antarctica (1994), Jean-Louis Étienne décrit la navigation musclée dans les mers du Sud, où la goélette est « transformée en énorme shaker dans lequel tout devient acrobatique. Ouvrir le frigo sans se prendre le pot de moutarde sur les pieds, poser sa tasse de thé sans la vider par terre, marcher sans rencontrer les murs, et surtout taper sur ce fichu clavier d’ordinateur périlleusement installé sur un siège à roulettes… un coup, on embrasse l’écran, l’autre, les doigts frappent le rebord de la table, difficile d’aligner deux mots. Nous sommes prêts à commencer notre longue errance dans les canaux de Patagonie. » La navigation est éprouvante mais le bateau tient bon.

En 1993, Jean-Louis Étienne s’inspire d’un autre explorateur du XIXe siècle pour organiser une nouvelle mission en Antarctique : James Clark Ross. En 1841, grâce à son navire de guerre blindé, Erebus, le navigateur anglais réussit à passer les floes, la ceinture de glaces flottantes de l’Antarctique. Derrière ce pack de glace, il découvre un volcan en éruption, qu’il baptise aussi Erebus. Cette histoire fascine Jean-Louis Étienne, fou de mer et de montagne. Il veut lui aussi rejoindre l’Erebus. La traversée des floes met à rude épreuve la goélette polaire. Ce puzzle de morceaux de glace fait rouler et tanguer Antarctica qui se cogne dans un vacarme assourdissant. Lorsque les blocs sont trop rapprochés, il ne reste au bateau qu’à rentrer ses dérives et à chevaucher la banquise disloquée grâce à sa coque en aluminium. Jean-Louis Étienne décrit cette sensation incroyable : « Un bateau de 36 mètres dérape sur la glace et y reste un moment perché, la moitié de la coque émergée : son poids de 140 tonnes a fini par l’arrêter. La cassure ne se produit pas d’emblée ; avec un bruit profond, doux, amorti et très feutré, la coque glisse à l’eau ; dans ce nouveau boyau ouvert, il faut pousser encore et pousser, tandis que les blocs nous harcèlent de leurs chocs redoublés, faisant vibrer le voilier jusqu’en haut des mâts. »

Signe du destin, Antarctica croise la route de son futur propriétaire : Peter Blake. Le coureur néo-zélandais navigue alors à bord d’Enza à la poursuite du record du tour du monde en moins de quatre-vingts jours. Il appelle Antarctica sur la radio pour connaître l’état des glaces et savoir si son catamaran peut descendre plus au sud sans croiser d’iceberg. Jean-Louis Étienne et son équipage le rassure. Quelques jours plus tard, Peter Blake pulvérise le record du tour du monde en soixante-quatorze jours.

À peine rentré, Jean-Louis Étienne songe déjà à la dérive arctique, la raison d’être d’Antarctica. Le centenaire de l’expédition transpolaire de Nansen approche. L’explorateur organise un hivernage au Spitzberg en 1995 pour confronter le bateau à des températures extrêmes. Grâce au dôme de plexiglas qu’il compare à une serre bioclimatique, l’isolation thermique du bateau fait ses preuves. Dans son livre Antarctica, il se félicite : « L’intérieur du bateau, garni d’une vaigre en bois, rappelle les chalets alpestres. Ce voilier a toutes les caractéristiques pour aller dans les régions hostiles. Conçu par des marins mais aussi par des montagnards, c’est une synthèse de refuge des cimes et de bateau de haute mer. » Grâce à son chauffage et à son isolation, le bateau polaire peut littéralement supporter la congélation et permettre à son équipage de vivre en autarcie, même par des températures extérieures de moins 40 degrés. Mais Jean-Louis Étienne ne trouve plus de financement pour sa dérive polaire. Antarctica devra patienter encore un peu dans le port de pêche de Camaret, en Bretagne, avant de repartir vers les pôles.

Avec ses anciens coéquipiers, il fonde

les « blakexpeditions »

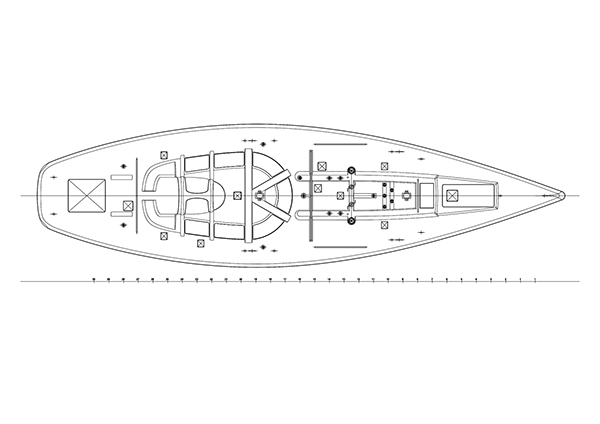

À la fin des années 1990, le coureur au large Peter Blake, au sommet de sa gloire, veut arrêter la compétition. Il cherche un bateau différent pour assumer une nouvelle mission : sauver la planète. À 50 ans, le Néo-zélandais a navigué l’équivalent de trois fois la distance de la Terre à la Lune sur les océans. Il a vu de ses propres yeux la pollution des mers, la raréfaction des espèces animales et végétales. Maintenant, il veut agir. Avec ses anciens coéquipiers, il fonde les « Blakexpeditions », des missions d’exploration et de communication scientifiques. Antarctica lui semble être le bateau idéal : il a fait ses preuves dans les températures extrêmes, et ses qualités techniques en font aussi un bâtiment « toute-mer ». Son faible tirant d’eau, ses safrans et dérives relevables et ses hélices carénées lui permettent de naviguer dans la glace, mais aussi à proximité du rivage, même dans les eaux très peu profondes.

Cette polyvalence séduit le Néo-Zélandais. Dès sa première visite du bateau, l’homme à la moustache blonde et aux allures de Viking, qui mesure 1,93 mètre, est conquis… c’est la première fois qu’il a la hauteur sous barrot dans un voilier ! Pippa, la femme de Peter Blake, décrit ainsi la relation qui unit son mari à son nouveau navire : « C’était son type de bateau, pas vraiment joli, mais très bien pensé jusque dans les moindres détails. Peter n’a jamais eu de goût pour le luxe. Il préférait le fonctionnel, et de loin. »

Certes, la goélette n’est pas faite pour le luxe, mais elle coûte quand même cher. La société suisse Omega apporte les premiers financements ; le bateau est renommé Seamaster, du nom de la gamme de montres de plongée de la marque. Le 11 novembre 2000, Peter Blake quitte la Nouvelle-Zélande pour sa première expédition. Il prend la direction de l’Antarctique et veut descendre aussi loin que possible dans le Sud pour repérer un éventuel recul de la banquise.

Le passage des quarantièmes étonne Peter Blake qui compare Seamaster à un porte-avions : « Par moments, il s’est retrouvé au sommet d’une crête d’écume blanche bouillonnante, l’étrave comme suspendue dans le vide d’un côté, et l’arrière pareillement de l’autre. Mais la plupart du temps, les vagues passaient sans heurts sous la coque. » Et même lorsque les vagues de 10 mètres déferlent en avalanche par-dessus l’arrière du bateau, la goélette tient le coup : « Grâce à cet épisode, tout le monde à bord a compris à quel point Seamaster était un fabuleux bateau. Même dans ces conditions extrêmes, il se comporte avec une majesté inébranlable. »

Le 7 février 2001, la goélette polaire franchit un nouveau record en atteignant le 70e parallèle. Aucun navire n’avait jamais poussé aussi loin dans le sud. Ce record maritime est surtout une source d’inquiétude pour Peter Blake : « En 1974, la ligne permanente de la banquise occupait le site de mouillage de Seamaster. La banquise a approximativement reculé d’un mille marin par an depuis vingt-six ans. » L’ancien coureur au large est désormais envoyé spécial du Programme pour l’environnement des Nations unies. Il a prévu des expéditions sur cinq ans dans les endroits les plus reculés de la planète. Prochaine étape : le Brésil.

"Nous avons une passion. Nous voulons

faire bouger les choses."

Peter Blake veut remonter le fleuve amazone et le rio Negro pour étudier l’effet des changements climatiques, de la croissance démographique, de la pêche massive et du déboisement. Lorsqu’en septembre 2001 la goélette polaire pénètre dans le delta de l’Amazone, la ventilation intérieure a été améliorée pour affronter la chaleur et l’humidité tropicale et des auvents ont été confectionnés pour couvrir presque tout le pont métallique, brûlant sous le soleil. Des manches spéciales avec moustiquaire incorporée permettent aux panneaux de rester ouverts même sous une pluie battante. Grâce au purificateur d’eau, spécialement conçu pour le projet, l’eau est puisée directement dans le fleuve quand les averses tropicales ne suffisent pas à remplir les réservoirs.

Seamaster évolue difficilement entre les bancs de sable, les rochers et les îles du rio Negro, dont le niveau est historiquement bas. Pippa Blake peint les paysages alentour. Son mari est convaincu par sa mission : « Nous avons commencé. Nous sommes en route. Nous avons une passion. Nous voulons faire bouger les choses. » Ce sont les dernières lignes de son journal de bord. Vingt-quatre heures plus tard, il est abattu à bord de Seamaster par des pirates. La goélette est alors abandonnée dans le port de Newport (Rhodes Island), là même où quinze ans plus tôt des marins français avaient griffonné sa silhouette sur un coin de table…

C’est un Français qui va reprendre la barre. Étienne Bourgois est directeur général d’Agnès B, l’entreprise de mode fondée par sa mère, Agnès Troublé. En 2003, à eux deux, ils proposent à Pippa Blake de racheter le bateau et d’organiser de nouvelles missions dans l’esprit des Blakexpeditions. La veuve de sir Peter Blake est séduite par cette famille passionnée par la mer.

Étienne Bourgois renomme la goélette polaire Tara, du nom du voilier que lui avait légué son grand-père et sur lequel il a commencé à naviguer dès l’âge de 2 ans. Son cousin, Romain Troublé, a disputé deux fois la coupe de l’America. Dès la fin de ses études, le jeune homme est parti en Sibérie en quête de mammouths congelés, puis il a enchaîné les expéditions polaires pour les scientifiques et les sportifs. Il devient logisticien pour Tara. Pendant deux ans, l’équipe restaure le bateau et organise les premières navigations au large du Groenland, de l’Antarctique, de la Patagonie et de la Géorgie du Sud. L’extrémité des deux mâts de Tara est peinte en orange, son nouveau signe distinctif.

En 2006, la famille lance l’expédition Tara Arctic, la dérive polaire pour laquelle la goélette avait été conçue il y a presque vingt ans. Elle n’est pas sans risque. Les cartes sont faussées à cause de la fonte des glaces, et la durée de l’expédition, incertaine. L’équipage doit signer une décharge. Marins et scientifiques ne peuvent savoir quand ils reviendront. Étienne Bourgois se souvient qu’aucune compagnie ne voulait les assurer. Sa mère, Agnès, a tout financé de sa poche, soit plusieurs millions d’euros pour ce voyage qui prend des allures de mission spatiale. Les navigants seront surnommés les Taranautes. Les images qu’ils ramènent de l’hiver polaire donnent l’impression qu’ils ont échoué sur une autre planète. Pendant six mois, ils verront la banquise éclairée à la seule lumière de la lune. La banquise se presse et se casse contre la paroi de la goélette dans un bruit sinistre mais le bateau tient bon. Vents et ours polaires n’ont pas raison de l’expédition. La dérive dure cinq cent sept jours. Avant Tara, aucun voilier n’était jamais allé aussi loin au Nord et au Sud de la planète.

Étienne Bourgois et Romain Troublé sont devenus respectivement président et directeur de la fondation Tara Océan. La goélette a parcouru plus de 300 000 milles marins en faisant escale dans soixante-quinze pays. La fondation réussit à associer financements publics et privés pour organiser des missions longues et coûteuses. Les scientifiques sont envoyés et payés par les laboratoires et les universités, tandis que le bateau et les équipements sont financés par la fondation.

Romain Troublé, dans la même veine que Jean-Louis Étienne, insiste sur la pédagogie et la communication : « Tara est une machine à raconter des histoires humaines. » Artistes et journalistes sont invités à bord et cette approche donne au projet toute sa singularité. Les paysages en noir et blanc de l’Antarctique photographiés par Sebastiao Salgado à bord de Tara font le tour du monde.

Le bateau compte aujourd’hui deux laboratoires

Pour chaque mission, l’équipage compte un « correspondant de bord » chargé de prendre des photos et des vidéos pour raconter le quotidien des marins et des scientifiques, qui ont récolté jusqu’à aujourd’hui plus de cent vingt mille échantillons pour inventorier microalgues, bactéries, virus, microplastiques à travers le monde. À bord, le matériel scientifique évolue avec le temps et les nouvelles technologies. Le bateau compte aujourd’hui deux laboratoires : le dry lab qui permet d’observer les échantillons au microscope et le wet lab, installé sur le pont, où sont filtrés les échantillons.

Les ingénieurs océanographiques se sont aussi dotés d’une station informatique au cœur du bateau pour récolter toutes les données des différents instruments de mesure de Tara. Tubes, câbles et capteurs habillent le voilier depuis le haut des mâts jusque sous la coque pour prendre le pouls de l’océan. L’instrument vedette, la rosette, est en bonne place sur le pont. Elle ressemble à un barillet géant mais elle porte des bouteilles de prélèvement à la place des cartouches. Ce barillet est plongé dans la mer à des profondeurs choisies et chaque bouteille peut être déclenchée à un temps et à une distance choisis.

Europa-trec, la dernière expédition, s’est lancée pour les vingt ans de la fondation Tara. Entre 2023 et 2024, le voilier a sillonné les littoraux européens depuis Tallinn jusqu’à Athènes. La fondation a travaillé avec le Laboratoire européen de biologie moléculaire (embl) pour mesurer l’influence des activités humaines sur les côtes. Avant d’entamer sa prochaine expédition dans le Pacifique en 2026, la goélette s’est rendue à la Conférence des Nations unies à Nice pour jouer son rôle de lanceuse d’alerte auprès des femmes et hommes politiques. Tara est née pour la glace, mais elle veille désormais sur tous les océans.

en mission en 2016 pour étudier les effets du changement

climatique sur les coraux.

Encadré : Un équipage mêlant scientifiques,

marins et artistes

Février 2024. J’ai pris le train pour Malaga avec une caméra, un carnet et des bottes. J’embarque pour six semaines comme correspondante de bord pour la fondation. Aveuglée par le soleil d’Andalousie, je plisse les yeux pour chercher les deux mâts aux bouts orange. Les voilà ! Je m’engouffre dans le carré du bateau polaire comme on entre dans une serre. Le soleil chauffe le plexiglas. J’ai changé de maison et de saison en quelques heures. J’échange des poignées de main avec François, officier polyvalent, Sophie, cuisinière et matelote, Samuel, le capitaine, et Morgann, le second. Il me montre ma cabine que je partage avec Morgane, ingénieur d’étude en biologie marine. Je choisis la bannette du bas…je tomberai de moins haut en cas de forte houle. Tara a la réputation de rouler pas mal.

Nous sommes rejoints par Thomas, ingénieur océanographe, qui prend soin de tous les instruments et outils du navire… et il y en a beaucoup ! Depuis le haut du mât jusque sous la coque, la goélette est truffée de capteurs de température, de salinité et autres composants. Une équipe de scientifiques, envoyés par les laboratoires partenaires, embarque avec nous.

Nous sommes douze, et mettons cap vers l’ouest le long des côtes montagneuses du sud de l’Espagne. Aux Baléares, nous allons chercher deux artistes en résidence à bord du bateau. Nous voilà au complet. Chaque jour, Tara se dirige vers une « station de prélèvement », définie d’un commun accord entre les scientifiques et le capitaine. Lorsqu’il y a une jolie brise, Sam lance les voiles et coupe les moteurs. Tout l’équipage tire sur les bouts pour border la grand-voile et la misaine, puis les derniers mètres sont établis à l’aide des moulins à café. Ainsi, la plupart des tâches quotidiennes sont réalisées par des équipes mixtes de scientifiques, de marins et d’artistes, comme les quarts de nuit, la vaisselle ou le ménage.

À chaque station, marins et scientifiques immergent la rosette à l’arrière du bateau pour réaliser des mesures à différentes profondeurs. Jessika, la cheffe scientifique, est attentive à l’oxygénation de l’eau qui pourrait révéler la présence d’une floraison phytoplanctonique, c’est-à-dire une forte concentration de phytoplanctons qui captent le carbone grâce à la photosynthèse. Chaque scientifique travaille pour un laboratoire qui mène des recherches très spécifiques : étude des planctons, des virus, des bactéries, mais aussi des pesticides et autres pollutions. Pendant les deux ans de la mission Europa-trec, la goélette longe les côtes européennes de l’Estonie à la Grèce pour récolter des données afin de comprendre les conséquences des activités humaines sur les écosystèmes côtiers. Lors de mon embarquement, je photographie et filme l’équipage au travail, tandis que Tara se faufile le long des côtes préservées des îles Baléares et du littoral industrialisé de Barcelone avant de faire escale à Marseille, où il me faudra débarquer… à regret ! L. C.

Encadré : Fram de Fridtjof Nanse

Pour l’explorateur norvégien qui souhaite se laisser prendre par la banquise et dériver vers le pôle Nord, l’ingénieur Colin Archer dessine une goélette à trois mâts avec une coque ronde qui glisse et se soulève quand la glace fait étau « comme une anguille », dixit Fridtjof Nansen dans Vers le pôle (1897). La solidité du bateau, lancé en 1892, est garantie par des membrures en chêne et « l’intérieur est accoré dans tous les sens, si bien que la cale ressemblait à une toile d’araignée formée d’épontilles, de cabrions et d’arcs-boutants ».

Nansen s’inspire aussi des baleiniers sur lesquels le gouvernail pouvait être hissé sur le pont afin d’éviter d’être pris par la glace. Conscient que la dérive polaire pourra se dérouler sur plusieurs années, l’explorateur veut un bateau « construit non pas pour être un fin marcheur, mais pour constituer un refuge solide et confortable ». L’histoire lui donne raison. L’équipage sort sain et sauf d’une dérive qui a duré près de quatre ans. L. C.

Encadré : Une tragédie polaire

La dernière bombarde construite sous l’Empire britannique s’appelle Erebus – du nom du fils de Chaos, maître des Enfers dans la mythologie grecque. Si ce vaisseau de guerre, armé en 1823, est doté de mortiers capables de lancer des obus sur les rivages ennemis, il en fera à peine usage car les conflits entre Anglais et Français touchent à leur fin. L’Erebus part alors pour ses premières expéditions. En 1841, James Clark Ross franchit le cercle polaire et traverse les floes, une ceinture de glaces flottantes. Aucun navigateur n’était descendu si loin vers le sud. Ross assiste au réveil d’un volcan qu’il baptise également Erebus.

En 1845, John Franklin monte une expédition avec l’Erebus et le Terror pour explorer le passage du Nord-Ouest à travers le grand nord canadien. Les deux navires disparaissent en 1846 avec cent vingt hommes : c’est la plus grave tragédie humaine de l’exploration polaire britannique. En 2014 et 2016, les épaves de l’Erebus, puis du Terror, sont retrouvées au Canada… L. C.

Encadré : Tara à la Conférence des Nations unies sur l’océan

« C’est sans doute la seule fois de ma vie que j’accueillerais une conférence des Nations unies sur l’Océan dans notre pays… » L’émotion est réelle pour Romain Troublé, le cousin d’Étienne Bourgois, codirecteur désormais de la fondation.

Tara n’est pas seulement un bateau : elle témoigne aussi d’un engagement politique. Comme Jean-Louis Étienne et sir Peter Blake avant lui, Romain Troublé milite pour la protection de l’océan. Il a été nommé conseiller spécial du gouvernement pour l’organisation de cette Unoc-3. Il fait partie de l’équipe à terre qui parcourt inlassablement les couloirs des institutions pour rapprocher dirigeants et scientifiques, négocier et proposer des solutions.

Pendant l’Unoc-3, la goélette est à quai sur le port de Nice pour accueillir, dans l’intimité, des dirigeants politiques que la fondation veut convaincre de suspendre l’exploitation des fonds marins en haute mer ou de ratifier le Traité international pour la protection de la biodiversité en haute mer (BBNJ). L. C.