Julien Bourbon, 49 ans, est pilote au port de Saint-Malo depuis dix-sept ans, et président de la station de pilotage. Patricia Bachelier l’a rencontré juste avant qu’il ne prenne son service pour dix jours.

Dessins de Hubert Poirot-Bourdain.

« Le premier contact que j’ai eu avec la station de pilotage maritime de Saint-Malo remonte à mon stage de troisième. Je suis rentré en 1994 à l’école nationale de la marine marchande, qu’on appelait alors l’Hydro, pour être officier. Je voulais faire du long cours et ne me fermer aucune porte pour pouvoir naviguer sur tous les types de navires et devenir pilote.

« J’ai notamment été lieutenant sur le Ponant, de la compagnie du même nom, mécanicien pour Mobil et aspirant sur le Nivôse, une des frégates de surveillance de la Marine nationale. J’ai passé près de huit ans chez Louis Dreyfus Armateur comme mécanicien, lieutenant, officier, second capitaine, sur des vraquiers et des câbliers entre autres. Je me suis régalé pendant ces quinze années de navigation.

« À l’époque, on était sur des cycles de huit-neuf mois d’embarquement et trois-quatre mois de congé. Aujourd’hui, c’est plutôt moitié-moitié. Un marin au long cours voyage et peut habiter où il veut dans le monde. Devenir pilote impose de poser son sac pour longtemps au même endroit. C’est donc un vrai projet de vie et une décision qui se prend en famille. J’ai passé le concours pour la station de Saint-Malo en 2008. C’est un concours dont on se souvient toute sa vie, car la préparation est très exigeante, la fenêtre de tir est courte et les postes à pourvoir sont rares.

« Pour le passer, il faut avoir moins de 35 ans, valider une visite médicale spécifique et être titulaire d’un brevet de capitaine illimité, le plus haut niveau de commandement. Il est impératif d’avoir navigué six ans comme officier dans la marine marchande ou sur des bâtiments de l’état, dont quatre au service de pont. Concrètement, on est prêt vers 33 ans.

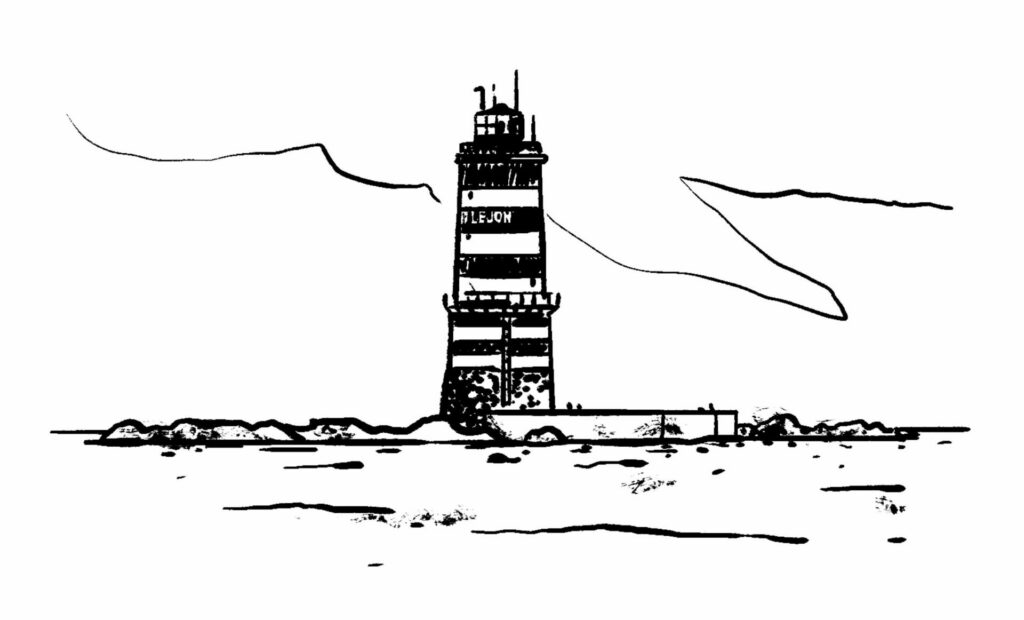

« La partie du concours la plus exigeante est celle de l’oral de pilotage, car elle nécessite de connaître parfaitement la zone à laquelle le pilote est affecté. à Saint-Malo, elle s’étend du phare du Grand Léjon à l’ouest jusqu’à la longitude du Mont-Dol à l’est. Il faut maîtriser avec précision tous les balisages, le trait de côte et les têtes de cailloux, ainsi que la configuration du port et ses aménagements…

« Au lendemain de l’épreuve, le pilote n’est pas opérationnel même s’il est considéré comme expert du lieu. Il est accompagné en doublure complète pendant un mois et monte progressivement en autonomie sur des navires de plus en plus gros. On considère qu’il faut cinq ans pour être capable de piloter tous types de navires. À Saint-Malo, le pilotage est obligatoire pour les bateaux dont la longueur est supérieure à 45 mètres. Ce seuil, plus élevé que dans la plupart des autres ports, est défini par le règlement local de la station, qui est lui-même validé par le préfet de région.

« Manœuvrer à Saint-Malo demande une concentration de tous les instants, même après dix-sept ans de pratique, parce que la configuration du port, la topologie de la côte, farcie de cailloux, le marnage le plus haut d’Europe, jusqu’à 13,50 mètres, et le fonctionnement de l’usine marémotrice de la Rance, qui a des impacts jusqu’à 3 milles au large, rendent le site très exigeant.

« N’importe quel marin sait gérer le vent, car il le voit, il le sent. Le courant, à l’inverse, est invisible. C’est plus pernicieux. Il diffère selon la hauteur de la mer et son influence sur la dérive du navire dépend aussi de son tirant d’eau, dont le maximum autorisé à Saint-Malo est de 9 mètres. Les cailloux modifient aussi la puissance du courant. à marée basse, un effet rivière s’opère entre les têtes hors de l’eau. à marée haute, la mer les recouvre et crée un contre-courant quand elle tape dedans.

« Les capitaines sont responsables de leur navire et sont censés rester aux commandes à l’écoute de nos instructions précises pour les mener à bon port. Mais il n’est pas rare qu’à certains endroits, on prenne la main. Par temps clair, la zone offre suffisamment d’amers et de repères pour pouvoir manœuvrer à vue. C’est parfois plus sûr et plus efficace que de se fier aux radars du bord, car le pilote n’a que quelques minutes pour vérifier leur paramétrage une fois arrivé à la passerelle.

« Avec une écluse, trois pertuis qui donnent accès à quatre bassins, le port de Saint-Malo est lui aussi exigeant. Il est accessible aux navires mesurant au maximum 150 mètres de long et 21 mètres de large. J’adore manœuvrer jusqu’au bassin Bouvet, parce qu’il est presque à angle droit par rapport au sas de l’écluse. Il faut donc virer fort après en être sorti. Le port intérieur accapare en moyenne deux tiers de nos manœuvres, contre un tiers à l’avant-port, pour les ferries et les paquebots.

« Les horaires de l’écluse rythment nos journées de travail. à raison de cinq créneaux toutes les heures s’étalant 2 h 30 avant et 2 h 30 après la pleine mer, matin et soir. Soit dix slots [créneaux] possibles sur 24 heures. À la station, nous sommes trois pilotes maritimes et nous fonctionnons par astreinte de dix jours pour que les bons et mauvais horaires de sas soient le lot de chacun.

« La manœuvre à 2 heures du matin n’est évidemment pas celle que je préfère ! A fortiori quand la météo est difficile, que le bateau est technique et mené par un commandant parlant mal anglais. Dans pareil cas, j’avoue me demander parfois ce que je fais là !

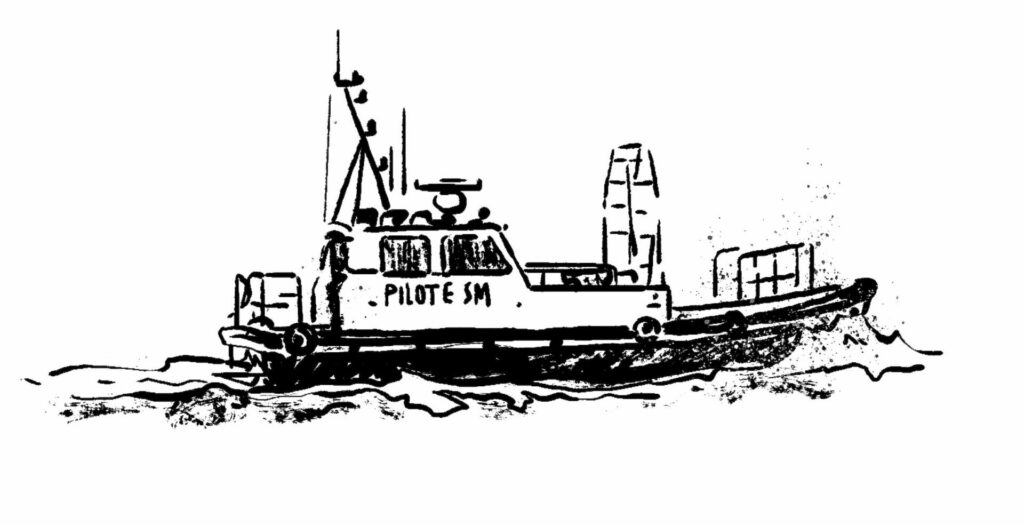

« Chaque manœuvre demande environ 2 heures. On monte lorsque le navire est en “eaux saines” et on redescend une fois à quai et inversement lorsqu’il quitte le port. Si le trafic excède la capacité du pilote de garde, on fait appel au second, voire au troisième si nécessaire. Les trois patrons mécaniciens chargés de piloter et d’entretenir nos deux vedettes fonctionnent par garde de 48 heures et selon trois rotations : pilotage, maintenance et repos. Cette organisation nous permet de travailler tous ensemble à chaque astreinte.

« Le cœur et la priorité de notre métier, c’est le pilotage. Nous devons l’assurer 365 jours par an car notre activité est reconnue de service public. Elle est soumise à des obligations et des règles de fonctionnement définies par l’État. En parallèle, il incombe aux pilotes de gérer la station de manière autonome comme une entreprise, à travers une structure (le syndicat), qui est propriétaire des biens matériels, locaux, vedettes, etc. Les patrons mécaniciens en sont les salariés.

« En temps normal, cette partie administrative accapare deux tiers de mon temps. Je suis le président de la station et donc son représentant auprès de toutes les instances extérieures, ce qui implique ma présence à de nombreuses réunions.

« Depuis huit ans, nous avons eu pas mal de gros dossiers à traiter en plus du quotidien : le renouvellement de nos deux vedettes, qui ont dû finalement être refitées, la modernisation du terminal du Naye, la mise en place d’un simulateur de manœuvre à Nantes, commun à dix-sept stations, la gestion de la crise de la manutention sur le port de Saint-Malo à la suite de la liquidation de la société smm, le recrutement d’un nouveau pilote ou encore le déménagement de la station dans des locaux plus adaptés…

« J’ai aussi occupé les fonctions de président de l’Union maritime de Saint-Malo et de trésorier général adjoint de la Fédération des pilotes maritimes. C’est important de se nourrir d’échanges avec nos collègues, de partager nos problématiques et sujets de réflexion. Mais l’administratif et les réunions sont mis en suspens quand le trafic s’intensifie, comme en ce début d’année. Nous avons fait en quatre mois l’équivalent d’un semestre, avec des journées à douze opérations de manœuvre, avec un pic à dix-sept, pour un rythme annuel habituel de trois cent cinquante…

« Cela s’explique notamment par l’ouverture d’une nouvelle ligne par dfds vers Jersey et l’entrée en service d’un nouveau navire, le Saint-Malo, chez Brittany Ferries. Tous deux nécessitent un pilotage de notre part le temps que leurs commandants soient formés pour obtenir leur licence de capitaine-pilote. Elle est valable deux ans, pour un navire donné et un poste à quai dédié.

« À la différence du capitaine au long cours, qui vit en collectivité sur une longue durée, le pilote maritime est seul dans l’exercice de son métier. Avant de se concentrer sur sa manœuvre, il a 3 minutes pour faire connaissance avec un équipage qu’il ne reverra peut-être plus, et 2 minutes de plus pour prendre sa place.

« Chaque opération apporte une bonne dose de stress. Quand c’est un peu chaud, l’adrénaline met du temps à redescendre, même une fois débarqué à terre. à la veille d’une manœuvre qui s’annonce complexe, cela arrive aussi de répéter en boucle la séquence dans sa tête. Avec, pour conséquence, une nuit sans sommeil ou des moments d’absence avec nos proches. Le pilote est toujours dans l’anticipation, avec un plan B, C, voire D…

« à chaque nouvelle manœuvre, mon logiciel interne se remet à zéro. Si l’on se compare à un pilote de ligne, on a toujours le même plan de vol, mais les conditions et l’appareil sont différents à chaque fois. Même les navires de série ne répondent pas nécessairement de manière identique. Ce que je redoute le plus, c’est l’échouage d’un chimiquier ou de gros dégâts sur les portes et le quai de l’écluse du Naye.

« Comme tout pilote, j’ai régulièrement des coups de chaud, le pire étant le black-out électrique. C’est de plus en plus rare, mais cela arrive au moins une fois par an. Dans de tels cas, la réussite de la manœuvre dépend beaucoup de la rapidité de l’équipage à récupérer la barre de secours et les instruments.

« à mes yeux, les grands voiliers sont parmi les navires les plus sensibles. Leur moteur n’est pas très puissant, ils sont fragiles, n’ont pas toujours de propulseur d’étrave et leurs mâts offrent une grande prise au vent. On a tous une histoire de grand voilier abîmé. Moi, c’est un immense bout-dehors que j’ai endommagé…

« En démarrant son métier, le pilote se concentre vraiment sur le navire, ses caractéristiques, etc. Mais au fil des années, on se rend compte que la technique n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué à gérer. C’est surtout le facteur humain. Les soixante-douze mois de navigation requis pour le concours apportent l’expérience qui permet de jauger assez vite le profil du capitaine et le type de relations qu’il entretient avec l’équipage.

« Du capitaine-armateur, qui maîtrise parfaitement son bateau et ne se laisse pas facilement guider, à celui qui vous passe les manettes et en profiterait bien pour faire de l’administratif, l’éventail des situations est très large. Il faut savoir s’adapter très vite car la relation de confiance est essentielle pour ne jamais “perdre” le commandant. à la manière dont il vous serre la main quand vous quittez son navire, vous savez si vous avez été au rendez-vous.

« Après dix-sept ans de pilotage à la station, je suis un peu nostalgique des navigations au long cours, des levers et couchers de soleil en pleine mer. Mais j’ai encore énormément de plaisir à manœuvrer. Il n’y a pas de routine et j’ai le privilège de profiter d’un site exceptionnel. Les lumières et la couleur de l’eau, parfois vert émeraude, sont aussi belles que la topographie et l’architecture de Saint-Malo. L’intérêt du métier tient aussi à la vie de la station. La nôtre est petite, c’est une structure plutôt familiale, et cela compte beaucoup. »