Par Nathalie Couilloud - La mer Morte est l’une des curiosités les plus étonnantes de la planète : son rôle dans la Bible, son altitude, sa salinité, sa situation en plein désert n’ont cessé d’attirer voyageurs, pèlerins, archéologues ou scientifiques. Cependant, des éléments naturels et humains contribuent peu à peu à faire disparaître comme peau de chagrin ce vaste lac aux apparences tranquilles dans une des régions les plus arides du monde, où l’eau est un enjeu crucial. Depuis les années 1950, elle a perdu un tiers de sa surface et l’on s’active à trouver des solutions pour lui redonner vie.

Flotter dans la mer Morte est une expérience étrange… dont il ne faut peut-être pas s’étonner dans une région où l’on a marché sur l’eau aux temps bibliques. Ce phénomène n’a rien de miraculeux, puisqu’il est dû à la présence très élevée de sel dans l’eau : alors que le taux de salinité moyen des océans tourne autour de 2 à 4 pour cent, celui de la mer Morte atteint 27 pour cent. Dans ce vaste lac aux rivages frangés de cristaux salins immaculés, aucun être vivant, hormis quelques bactéries et organismes unicellulaires, ne peut survivre. C’est à cette singularité qu’elle doit son nom mystérieux, présent dans les sources les plus anciennes, à côté de celui de « lac de soufre » dans les textes arabes ou de « mer diabolique » chez les pèlerins chrétiens du Moyen Âge.

Des fouilles archéologiques terrestres révèlent pourtant que les abords de la mer Morte sont habités depuis au moins le XIIIe siècle avant notre ère. On y exploite alors le sel, les dattes, l’asphalte, ou bitume, et l’arbre à myrrhe dont on tire de l’huile essentielle. Les Égyptiens utilisent les deux dernières pour l’embaumement des morts ou la parfumerie. Ces richesses attisent les convoitises : l’exploitation et le commerce de ces produits font l’objet de guerres entre les différents royaumes établis sur les rives de la mer Morte, Séleucides, Égyptiens et Nabatéens, un peuple commerçant dont l’origine est encore débattue. Les auteurs anciens évoquent des batailles navales et une route commerciale sur la mer Morte et dans le désert du Sinaï.

montre notamment la vallée du Jourdain et la mer Morte.

Datée du VIe siècle, elle atteste l’existence d’un trafic maritime très ancien.

© Eyal Bartov / Alamy Banque d'Images

Si le degré de salinité et la densité de la mer Morte ont toujours empêché les fouilles archéologiques sous-marines, la baisse drastique de son niveau a mis au jour, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, des ancres en bois et en pierre attestant un trafic maritime. « Les ancres trouvées dans la mer Morte sont de formes et d’origines différentes, précise l’archéologue navale Zaraza Friedman, dans son étude Sailing in the Dead Sea (2012). Il y a des ancres en pierre [souvent du calcaire ou de l’éolianite, une roche formée par les sédiments déposés par le vent], de forme rectangulaire, trouées sur un côté. On a aussi retrouvé des ancres en bois, en Acacia raddiana, essence endémique des zones arides, ou en bois de jujubier (Ziziphus spina-Christi). Elles sont alors dotées d’un lest en pierre, et l’une d’elles (datant de la fin du Ier siècle avant notre ère) a été fabriquée d’après une méthode romaine. Les fouilles ont également permis d’étudier les bouts reliant les ancres aux navires, dont la plupart sont en feuilles ou fibres de dattier. »

D’autres ancres en pierre ont montré que le trafic maritime aurait perduré au moins jusqu’au XIIe siècle, mais seul le géographe musulman Al-Idris décrit à cette époque de petits bateaux transportant du grain ou des dattes entre Jéricho, Zoar et Kerak, sur la mer Morte.

L’exploration du lac commence sous la conduite du marin

Si aucune épave n’a été mise au jour, les historiens et archéologues s’appuient sur des sources indirectes, comme les bas-reliefs d’un palais construit dans la ville fortifiée de Massada par le roi Hérode Ier le Grand, ou la mosaïque de l’église Saint-Georges de Madaba, datant du VIe siècle, située dans l’actuelle Jordanie. On peut y observer des navires « en forme de banane », écrit Zaraza Friedman, rappelant l’origine égyptienne de la plupart des bateaux qui naviguaient sur la mer Morte. Ils seraient en effet très proches des navires papyriformes – navires en bois de l’Ancienne Égypte, dont la forme rappelle celle des bateaux construits en papyrus – ou du type des kerkouroi – terme phénicien probablement dérivé de l’hébreu kirkhara, signifiant « transport » –, des navires en bois faisant le commerce du grain ou du sel sur le Nil.

© Naval History and Heritage Command

Grâce à la méthode de triangulation, Lynch et son équipe déterminèrent que la mer Morte se situait à 401 mètres sous le niveau de la mer. Ils établirent la première carte de la région. © Library of Congress

Les bateaux de la mer Morte auraient peut-être même été construits en Égypte, puis convoyés en pièces détachées jusqu’à ses rives pour y être achevés, en raison du peu de matière première disponible sur place, les acacias ne fournissant pas de pièces assez longues pour le bordage. Après le XIIe siècle, cependant, les traces s’amenuisent, et il est difficile de savoir si le commerce s’est poursuivi. Quand les Occidentaux commencent à explorer les lieux au XIXe siècle, ils ne font pas mention d’activité maritime.

Parmi ces pionniers, Christopher Costigan est considéré comme le premier Européen à avoir arpenté la mer Morte. Fils d’un brasseur de Dublin, ce jeune Irlandais quitte en 1835 sa verdoyante Erin à la recherche des cités de Sodome et Gomorrhe, situées selon l’Ancien Testament, près d’une mer pleine de sel. On se souvient que leurs habitants, coupables de péché de luxure – entre autres –, avaient provoqué la colère de Dieu, qui détruisit par « une pluie de souffre et de feu » les deux villes.

Porté par la foi ou par son goût des sciences et de l’archéologie, l’ancien élève des jésuites Costigan embarque à Kingstown pour Southampton, puis Port-Saïd en Égypte. De là, il rejoint Beyrouth, puis Acre, le principal port d’arrivée des pèlerins se rendant en Terre sainte. Il y rencontre un marin maltais à qui il confie son projet : rejoindre la mer Morte à partir du lac de Tibériade en descendant le Jourdain, un fleuve au cours impétueux, long d’une centaine de kilomètres. Ayant convaincu le marin de l’accompagner, il achète une barque qu’il fait amener jusqu’au lac de Tibériade, d’où les deux hommes gagnent le Jourdain. Les eaux sont très basses en ce mois d’août et ils sont contraints à d’éreintantes séances de portage avant d’atteindre la mer Morte. L’exploration du grand lac commence sous la conduite du marin, pendant que l’aventurier sonde pour mesurer les fonds ; la nuit, ils dorment sur le rivage près de leur embarcation. Le sixième jour, par une température de 40 degrés, ils ont épuisé leurs réserves d’eau douce. Costigan tombe malade deux jours après, peut-être pour avoir bu de l’eau de mer. Le marin le ramène à Jéricho, puis repart aussitôt chercher de l’aide à Jérusalem. Il en revient avec un missionnaire anglican, John Nicolayson, qui fait transporter le malade à l’hôpital franciscain de Jérusalem où, malgré les soins qui lui sont prodigués, Christopher Costigan s’éteint le 7 septembre 1835. Il venait d’avoir vingt-cinq ans.

Peu après la triste aventure de Costigan, qui n’a lui-même laissé aucun texte, l’Irlandais George Henry Moore et l’officier anglais William George Beek voyagent chacun de leur côté au Proche-Orient, lorsqu’ils se rencontrent par hasard à Baalbek. Prêts à rentrer en Europe, ils se rendent ensemble à Beyrouth pour trouver un bateau, quand ils changent soudain d’idée et décident d’aller voir la mer Morte, sans doute après avoir eu vent de l’aventure de Costigan. Leurs investigations sont de courte durée, mais ils découvrent que l’eau bout moins vite sur le lac salé que sur la Méditerranée, ce qui révèle une différence de pression et donc d’altitude. Leur mesure de la profondeur est erronée, mais leur découverte fait l’objet d’une lettre publiée en 1837 dans le Journal of the Royal Geographical Society.

La question de l’altitude de la mer Morte va encore mobiliser plusieurs savants. Ainsi, en 1847, un lieutenant de marine anglais, Thomas Howard Molyneux, explore le cours du Jourdain et sillonne la mer Morte. Ce jeune officier du HMS Spartan quitte avec trois membres d’équipage la frégate mouillée au large de Saint-Jean d’Acre pour une mission de trois semaines, menée avec le jolly boat de 4,40 mètres, la plus petite embarcation du bord (lire encadrés). Elle est transportée à dos de dromadaires jusqu’au lac de Tibériade, où elle est mise à l’eau, puis les hommes embarquent et réalisent des sondages, avant de s’engager sur le Jourdain, au Sud du lac. Leur navigation est interrompue par des séances de portage lorsque l’eau manque. Après avoir passé quelques jours sur la mer Morte, ils reviennent par voie terrestre, via Jéricho et Jérusalem, pour retrouver la Méditerranée et le Spartan, mouillé au large de Jaffa. Une fois de retour à bord, Molyneux confie son journal détaillé au capitaine Symonds qui le fera publier par la Royal Geographical Society en mars 1848. Entretemps, le jeune Molyneux est mort des séquelles de l’expédition… au même âge que Costigan.

brigands. Il s’en sortira, comme il s’est tiré de bien d’autres mauvaises

passes, et il racontera cet exploit dans Rob Roy on the Jordan publié en 1871.

À la même époque, William Lynch, un officier de la Marine américaine, reçoit l’aval de ses supérieurs pour monter une expédition sur le Jourdain et la mer Morte. Elle va se dérouler en avril et mai 1848 et, cette fois, rien n’est laissé au hasard : Lynch sélectionne seize hommes sur leur bonne condition physique – et leur sobriété –, et dispose de deux bateaux métalliques, l’un en cuivre, la Fanny Mason, l’autre en fer galvanisé, la Fanny Skinner ; une embarcation légère, l’Oncle Sam, menée par des « Arabes », les accompagne. Un mécanicien chevronné est chargé de démonter et d’assembler les parties de ces unités, construites en kits.

Munie d’armes, d’instruments, de tentes, de voiles, d’avirons et de conserves de viande, l’équipe est suivie à terre par une caravane d’une trentaine de cavaliers bédouins armés, pour se prémunir d’attaques de brigands, sous le commandement d’un lieutenant américain et de quelques hommes. « Le jour était radieux, nos esprits gais, les collines verdoyantes et le lac imperturbable, lorsque, nous éloignant de la plage en pente douce, nous avons dit adieu au dernier ouvrage avancé de la civilisation frontalière et nous sommes dirigés directement vers la sortie du Jourdain. » C’est dans cette humeur primesautière que Lynch et ses hommes descendent le fleuve et ses rapides, rejoignant le soir la troupe au campement. Tout en herborisant, ils croisent des perdrix, un hibou, un grand faucon, des canards, hérons, cigognes, hirondelles et bécassines, mais aussi des huttes de boue et « des habitants à l’aspect sauvage », tout cela par une température qui avoisine ou dépasse 40 degrés.

Après vingt-deux jours d’enquête minutieuse, et grâce à la méthode de triangulation, les Américains vont cartographier le bassin, dessiner la topographie de ses rives, ramener des échantillons d’eau, de plantes et de fleurs, ainsi que de nombreux relevés météorologiques. Ils déterminent aussi que la mer Morte se situe à environ 400 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Le lac aimante des foules de voyageurs, rêveurs, orientalistes, pèlerins…

Avant de publier le récit de l’expédition en 1849, Lynch a rendu hommage à ses prédécesseurs morts pour la science : le 26 avril 1848, il a donné le nom de Costigan à un promontoire de la péninsule Lisan, qui sépare aujourd’hui les deux bassins de la mer Morte, et celui de Molyneux à un autre…

Ce bassin mythique a aussi aimanté par le passé des foules de voyageurs, orientalistes, férus d’archéologie ou rêveurs mystiques. Elle a notamment attiré le célèbre baroudeur John MacGregor. Né en 1825 dans le Kent, cet ancien étudiant de Cambridge exerce différents métiers, tout en s’adonnant à ses passions du voyage, de l’alpinisme et du canoë. Surnommé Rob Roy, du nom d’un hors-la-loi du XVIIIe siècle, cet aventurier « à hauteur de canard » fonde en 1866 le Royal Canoe Club. Après avoir parcouru avec ses embarcations les fleuves européens, les lacs suisses ou la Baltique, il se lance en 1868 dans un périple de six mois qui le mène sur le Jourdain, le Nil et la mer Rouge, à travers la Syrie, la Palestine et l’Égypte. Ses aventures rocambolesques, qui mêlent attaques de brigands et rencontres fortuites avec des crocodiles ou des chacals, sont publiées en anglais en 1869 – et toujours inédites en français.

S’il ne s’est pas aventuré sur la mer Morte, MacGregor a exploré le cours supérieur du Jourdain et dressé une carte de ses sources. « C’est donc par la plus belle des journées ensoleillées que nous avons quitté le rivage pour le Jourdain. La quille de fer du Rob Roy a râpé sur la plage de galets en se précipitant volontiers dans l’eau, suscitant une acclamation cordiale, mais faible et sceptique, de la part des rares personnes présentes sur la berge, chacune d’elle étant persuadée qu’il allait maintenant chavirer. » Pour ne pas mettre en danger sa pagaie, il embarque une perche et prend le parti de s’asseoir sur le pontage arrière, avec les jambes dans l’eau, ou repliées devant lui, pour pouvoir en sortir vite en cas de besoin. Dans une région où il ne pleut presque jamais, MacGregor essuie des torrents de pluie sans jamais perdre son flegme…

Le temps est sec en revanche lorsque l’écrivain Pierre Loti arpente en avril 1894 le désert de Judée, descendant à cheval de Jérusalem vers la mer Morte. Le 8 avril, il consigne dans son journal ses impressions mélancoliques : « La rive, où nous nous arrêtons, est étrange cependant – cailloux roulés, comme sur les mers ; mais pas une coquille, pas une algue, pas un débris vivant quelconque. […] – Quelques poissons aussi, morts et desséchés, momifiés de vapeurs, poissons du Jourdain entraînés par le courant et qui sont venus mourir dans ces eaux maudites. […] Dans la désolation jaunâtre et grisâtre de gauche, serpente une ligne d’un vert émeraude, qui vient jusqu’à la mer Morte : c’est le Jourdain […]. Ses eaux épaisses et jaunes roulent lentement vers la mer Morte. Il semble quelque pauvre petit fleuve du désert. Une infinie tristesse, un abandon, une désolation planent sur lui comme sur toute cette Judée. »

Le Jourdain poursuit sa course finale jusqu’à la mer Morte

Le tableau est aussi désolant de nos jours, mais la géopolitique a bien rebattu les cartes de la région… Le Jourdain prend toujours sa source dans le mont Hermon au Liban, mais son bassin se situe entre quatre pays : Israël, la Jordanie, la Syrie et le Liban, auxquels il faut ajouter la Cisjordanie.

traverse le lac de Tibériade et rejoint la mer Morte à travers un paysage désertique.

On se trouve ici au fond de la vallée du Grand Rift, la faille qui sépare la plaque africaine de la

plaque arabique. © Boaz Rottem / Alamy Banque d'Images

Ci-contre : le National Water Carrier, inauguré en 1964, est créé pour amener de l’eau

dans le sud d’Israël depuis le lac de Tibériade. © Duby Tal / Albatross / Alamy Banque d'Images

S’écoulant du nord vers le sud, le fleuve rencontre dans le lac asséché Houleh trois de ses affluents, Hasbani, Banias et Dan, puis il court entre des gorges étroites pour se jeter dans le lac de Tibériade, qui reçoit aussi d’autres rivières dévalant des hauteurs du Golan. Après avoir reçu les eaux du Yarmouk, venu de Syrie, le Jourdain poursuit sa course finale jusqu’à la mer Morte sur environ 320 kilomètres. Sur ce dernier tronçon, il sert de frontière naturelle entre Israël et la Cisjordanie, à l’ouest et à la Jordanie, à l’est.

Cette vallée de 360 kilomètres est donc la plus basse du monde puisque le Jourdain rejoint la mer Morte à moins 437 mètres sous le niveau des mers : cette singularité, qui a tant étonné les premiers explorateurs, s’explique par le fait que l’on se trouve ici au fond de la vallée du Grand Rift, la vaste faille qui sépare la plaque africaine de la plaque arabique. Dans cette géographie tourmentée, le Jourdain n’est pas très impressionnant et son cours boueux bien modeste. Mais son importance géostratégique est primordiale dans cette région où l’eau est extrêmement rare et convoitée. Dès les années 1930, un barrage est construit au sud du lac de Tibériade, grand réservoir d’eau douce pour Israël : il module encore aujourd’hui le flux du Jourdain en fonction des besoins en eau du pays. Acheminées via le National Water Carrier, l’Aqueduc national inauguré en 1964, les eaux du lac de Tibériade descendent jusqu’au Néguev, au sud, pour « faire fleurir le désert », selon la formule de Ben Gourion, fournissant au passage Tel Aviv en eau potable.

La Jordanie, elle, a construit un canal de dérivation de 110 kilomètres de long qui suit un cours parallèle au Jourdain jusqu’à la mer Morte. Ce canal du Ghor oriental, achevé en 1961, est prolongé entre 1969 et 1987, époque où il prend le nom de canal du roi Abdallah – ou King Abdallah Canal (KAC). Il est alimenté par la rivière Zarka et le barrage de King Talal, mais aussi par le barrage-réservoir d’Al-Wehdah, construit sur le Yarmouk, le principal affluent du Jourdain. Le KAC pourvoit en eau Amman, la capitale, et arrose les terres fertiles du Ghor, la vallée fertile du Jourdain.

Un cocktail de richesses minérales, objet de nombreuses convoitises

Cette région est la plus riche de Jordanie au point de vue agricole : on y cultive l’essentiel des fruits et légumes du pays pour la consommation nationale et l’exportation, car la Jordanie, composée à 92 pour cent de désert, est l’un des pays de la planète les plus pauvres en eau. Le traité de paix de 1994 entre la Jordanie et Israël détermine le partage des ressources en eau du Jourdain et du Yarmouk, ainsi que la vente d’eau du lac de Tibériade par Israël à son voisin plus déshérité.

À droite : ce cliché, pris entre 1934 et 1939, montre l’un des tuyaux en bois

qui achemine l’eau de la mer Morte vers les bacs d’évaporation.

Des stalactites de sel se sont formées sur ses parois. © Library of Congress

Quant à la Syrie, si elle bénéficie de deux bassins, ceux du Jourdain et de l’Euphrate, elle capte aussi une partie de l’eau des affluents qui alimentent le Jourdain, notamment celles du Yarmouk dont le bassin se situe en grande partie sur son territoire. En outre, depuis la guerre des Six Jours en 1967, Israël occupe une partie du plateau du Golan, qui appartient à la Syrie, ce qui lui donne la mainmise sur les sources qui se jettent dans le lac de Tibériade et le Jourdain…

Ce qu’il reste du Jourdain continue peu ou prou à courir vers la mer Morte… qui n’en finit pas de mourir, car la baisse des apports en eau accélère l’évaporation, un phénomène encore aggravé par les températures toujours plus élevées : le dernier record date de juillet 2021 avec 49,9 degrés relevés.

Au détournement des eaux du Jourdain et de ses affluents, et à l’évaporation naturelle, s’ajoute l’exploitation massive des minéraux dont regorge le grand lac fermé. Découvert au début du XXe siècle, ce cocktail naturel de richesses minérales a rapidement fait l’objet de convoitises. Le premier à s’y intéresser sérieusement est un ingénieur chimiste russe, Moché Novomeysky, alors que la Palestine est sous mandat anglais. Il reçoit l’aval des Britanniques pour créer la Palestine Potash Company et installe son usine au nord de la mer Morte et les premiers bassins d’évaporation à Sdom au sud. Un autre complexe est créé au sud de la mer Morte en 1937, où les fonds sont moins importants.

En 1948, le nord de la mer Morte passe aux mains des Jordaniens, mais en 1952, le jeune État israélien investit dans une grande usine, la future Dead Sea Works (DSW), basée elle aussi à Sdom, pour extraire des chlorures de potassium, magnésium, sodium, d’aluminium anhydre, brome, sels industriels, de table et de bains. C’est aujourd’hui le quatrième plus gros producteur de produits à base de potasse du monde.

La mer Morte est désormais scindée en deux : au nord, les eaux libres, et, au sud, séparés par une bande de terre, les bassins d’évaporation, les plus importants du monde pour la potasse. Pour les remplir, DSW a pompé 439 millions de mètres cubes d’eau en 2020, soit les deux tiers de l’eau de la mer Morte exploitée pour un usage commercial. La société, qui reverse dans le bassin nord la moitié des quantités d’eau qu’elle y a prélevée après traitement, concède que ses activités entraînent un rétrécissement de la mer Morte de 9 pour cent… quand les organisations environnementales parlent de 30 à 40 pour cent.

© Vitaly Suprun / Alamy Banque d'Images

Le dernier tiers des eaux à usage commercial est pompé par Arab Potash, le huitième producteur mondial de potasse, une entreprise créée en 1956, qui s’est vue confier par le royaume jordanien l’exploitation, la fabrication et la commercialisation des minéraux de la mer Morte jusqu’en 2058 (lire encadré). C’est ainsi que deux petits pays, Israël et la Jordanie, talonnent la Russie et le Canada, les géants mondiaux de la potasse, qui, eux, doivent l’extraire de leur sous-sol par des procédés bien plus coûteux. Arab Potash produit aussi du sel, du brome pour les industries chimiques et plastiques, ou des matières premières pour l’industrie cosmétique. Car les boues de la mer Morte, douces à la peau et aux rhumatismes, possèdent des vertus déjà appréciées au temps de Cléopâtre qui venait, paraît-il, y prendre les bains. Des dizaines d’entreprises, israéliennes et jordaniennes, exploitent le filon de ce spa grandeur nature, inondant le marché international de produits hydratants…

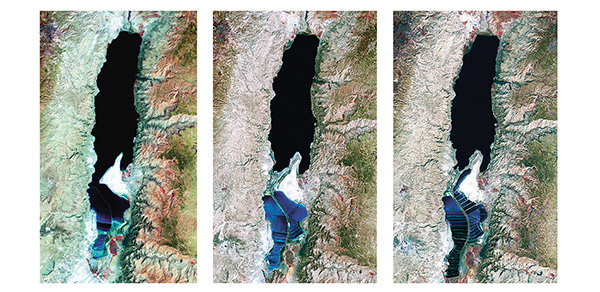

Pendant que la mer Morte, elle, continue à se dessécher : elle a perdu un tiers de sa superficie et près de 30 pour cent de sa profondeur depuis 1960 et son niveau baisse d’environ 1,20 mètre par an. L’eau s’est retirée sur une zone d’à peu près 300 kilomètres carrés, creusée depuis les années 1980 par d’impressionnants cratères, les dolines, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de diamètre ! Elles apparaissent quand l’eau douce s’infiltre dans le sol et rencontre des poches de sel, coincées dans les sédiments : l’eau douce dissout le sel et le sol s’effondre au-dessus des cavités vides. Résultat : des terres agricoles, des maisons, une route ou des hôtels ont été abandonnés, forçant les habitants à fuir ces terrains minés. Plusieurs milliers de dolines ont fait leur trou de chaque côté de la mer Morte et le phénomène ne cesse de s’étendre, mettant à mal l’économie de la région où le tourisme balnéaire constitue une manne providentielle…

Aux grands maux, les grands remèdes, dit-on. Un projet pharaonique, dans les cartons depuis les années 1990, émerge en 2005, pour amener de l’eau de la mer Rouge vers la mer Morte à travers des conduites souterraines. Soutenu par la Banque mondiale et encadré par l’Agence française de développement (AFD), ce projet doit être mené par les Israéliens, les Palestiniens et les Jordaniens. On aborde ici aux rives de « l’hydro-diplomatie » puisqu’il s’agit d’unir les intérêts de frères ennemis autour du Red Sea-Dead Sea Conveyance (RSDSC).

On aborde ici aux rives de « l’hydro-diplomatie »

La première phase du projet fait l’objet d’un accord en 2013 pour prélever de l’eau dans la mer Rouge, en dessaler une partie dans une usine construite à Aqaba et renvoyer, par pompage et canalisations, de l’eau de mer et de la saumure, issue du dessalement, vers la mer Morte. De nouveaux accords, signés en 2015, concernent la redistribution et la vente d’eau potable entre les différents protagonistes. Où l’on voit que ce projet dépasse le « simple » sauvetage de la mer Morte.

Un projet, aujourd’hui abandonné, envisageait de pomper de l’eau dans son golfe pour

l’amener jusqu’à la mer Morte. © Photostock-Israel / Alamy Banque d'Images

À droite : une vue des impressionnantes dolines qui percent l’ancien fond de la mer

Morte après le retrait des eaux. Ces cratères, qui apparaissent en

quelques minutes dans un paysage lunaire, peuvent dépasser

10 mètres de profondeur. © David South / Alamy Banque d'Images

Les organisations écologistes montent aussitôt au créneau : le « siphonnage » des eaux du golfe d’Aqaba – un spot de plongée de renommée internationale – risque de modifier les courants et d’altérer la richesse des fonds sous-marins, notamment des coraux, tandis qu’à l’autre extrémité, l’apport d’eau saumâtre dans une mer déjà très salée peut avoir des conséquences désastreuses – et susceptibles de ruiner les dernières ambitions touristiques de la région. De plus, le projet doit seulement stabiliser le niveau de la mer Morte et non combler le déficit en eau amorcé il y a soixante ans.

En juin 2021, la Jordanie s’est retirée de l’affaire, estimant qu’Israël ne jouait pas le jeu. Elle envisage maintenant de développer ce qui correspondait à la phase 2 du RSDSC, soit le prélèvement d’eau en mer Rouge, son dessalement dans une grande usine et le transfert vers Amman de 300 millions de mètres cubes d’eau par an, le rejet des saumures devant se faire dans le golfe d’Aqaba. Israël, pour sa part, étudie une alternative Méditerranée-mer Morte, moins coûteuse.

Les scientifiques et écologistes qui s’inquiètent de la disparition de la mer Morte estiment qu’il faut surtout travailler sur le cours du Jourdain et le lac de Tibériade, dont la superficie, elle aussi, régresse. Israël vient d’ailleurs d’achever de lourds travaux visant à alimenter le lac de Tibériade avec des eaux dessalées (lire p. 71). Il faudrait aussi, bien sûr, contrôler plus efficacement les prélèvements liés à l’industrie de la potasse et à l’agriculture, même si la micro-irrigation a été inventée dans la région – et qu’elle est exportée dans le monde entier grâce à des firmes israéliennes. La question est certes complexe, mais le temps presse : les experts estiment en effet qu’à l’horizon 2050, si rien n’est fait, plus personne ne flottera sur la mer Morte. À défaut, on pourra marcher sur un désert salé, définitivement privé d’eau… ◼

Remerciements : André Linard, Matthieu Huet, François Sueur.

ENCADRÉS

Le Jolly boat de Molyneux

Construit en Angleterre en 1836, le Jolly boat qui a servi à Molyneux en 1847 pour naviguer du lac de Tibériade jusqu’à la mer Morte, en empruntant le Jourdain, a été sauvegardé. Le commandant du Spartan, Symonds, l’a en effet ramené en Angleterre après l’expédition. Il l’a entreposé dans son jardin, la coque à l’envers. Peu à peu, la végétation s’est emparée de ce témoin du passé, mais il a été retrouvé en 1962 grâce à Zev Vilnay, un auteur et géographe israélien, qui s’est rendu sur place pour s’assurer qu’il s’agissait bien de l’embarcation en question. Aidé de quelques personnes, il a réussi à le ramener en Israël où il a été exposé au musée Beit Hayotzer de Neve Zohar, consacré aux objets de la mer Morte. Le bateau est aujourd’hui visible tout près de la mer Morte au siège de la grande usine de potasse israélienne, Dead Sea Works. En 2008, il est parti pendant deux ans à l’université de Haïfa, au département d’études maritimes, l’Institut Leon Recanati, pour être scanné et étudié dans le moindre détail. ◼ N. C.

Les montagnes russes de Tristan Jones

« Anton, Dan et moi quittâmes Westport, Connecticut, sans fanfare ni autre merde, le 25 juin 1969. Barbara était apparemment en partance pour une croisière en Méditerranée ; en fait, ses objectifs réels étaient bien plus passionnants : la mer Morte et le lac Titicaca, car j’étais parti pour m’attaquer au record du monde vertical de navigation à voile ; rien de moins ! » C’est donc avec Barbara, un plan Alden de 11,50 mètres, « aussi stable qu’un wagon de tramway », que ce farfelu de Tristan Jones, ancien de la Royal Navy, entreprend une aventure inédite qui fera de lui l’homme ayant navigué à la fois sur les plans d’eau le plus haut et le plus bas du monde…

Une fois arrivé à Haïfa, il se rend à la capitainerie demander l’autorisation de se rendre à Ein Gedi sur la mer Morte afin d’y effectuer une croisière de quelques jours. « Ils me regardèrent comme si j’étais fou à lier. Plutôt découragé et muni d’une liasse de formulaires d’au moins 10 centimètres d’épaisseur, je retournai alors à Barbara à travers la pluie froide de Haïfa. […] Quand tu te heurtes aux murs de la bureaucratie, reste calme et va faire un tour en mer, me répétais-je. » Quelques semaines plus tard, après avoir fait jouer ses relations, la Marine israélienne consent à prendre les choses en main : elle va même aider à acheminer le bateau sur remorque de la Méditerranée au golfe d’Aqaba sur la mer Rouge, puis à l’amener jusqu’à Ein Gedi.

Le matin de Noël, le convoi repart pour l’ultime étape. « Nous descendîmes de plus en plus dans la vallée du Jourdain, le long d’une mauvaise piste de sable, et de rochers jusqu’à ce que, enfin, apparaisse la mer Morte, à la fois terne et miroitante sous un étrange nuage tramant. […] Barbara était maintenant à 375 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, plus bas qu’aucun autre navire au monde. Je parle de ceux qui n’ont pas sombré, bien entendu ! »

Mais alors qu’il touche au but, patatras : les autorités refusent que Barbara prenne les eaux ! Tristan Jones doit renoncer à son projet et se contenter d’une traversée entre Ein Gedi et Massada sur un petit voilier prêté par la Marine. Le sujet de la mer Morte est évacué d’une phrase lapidaire : « Dans l’ensemble, c’est un des endroits les plus arides et les plus inhospitaliers du monde. » Reste le lac Titicaca, mais c’est une autre histoire… où se succèdent les épisodes les plus rocambolesques et pour le moins invraisemblables. Le livre n’en reste pas moins amusant et l’auteur ne manque pas de sel… ◼ N. C.

Le renflouement du lac de Tibériade

Situé à 210 mètres au-dessous du niveau de la mer, le lac de Tibériade s’assèche, malgré les deux dernières années, où des hivers pluvieux ont remonté son niveau. En décembre 2022, il a reçu, pour la première fois de son histoire, de l’eau dessalée via l’aqueduc national depuis la Méditerranée. Ce n’était qu’un essai, puisque le lac est pour l’instant à un niveau satisfaisant, mais les Israéliens savent que la situation peut se dégrader à l’aune du réchauffement climatique. Lancé en 2018, ce projet, d’un coût de 267 millions d’euros, permet d’acheminer de l’eau du sud du pays vers le nord, alors que, jusqu’à présent, les eaux du lac de Tibériade étaient distribuées par l’aqueduc national du nord vers le sud.

Les premières usines de dessalement d’eau ont été mises en service en 2005 en Israël ; aujourd’hui, plus de 80 pour cent de l’eau potable consommée dans le pays est dessalé… Cependant, cette solution n’est peut-être pas le miracle attendu : outre que le procédé est très coûteux en énergie, des études récentes montrent que les personnes qui ne boivent que de l’eau dessalée sont six fois plus exposées aux risques cardiaques que les autres à cause des carences en sels minéraux… ◼ N. C.

Arab Potash Company

L’entreprise jordanienne exploite des mines de potasse à ciel ouvert impressionnantes, capables de produire 2,5 millions de tonnes par an. Des pompes sous-marines aspirent de l’eau du bassin nord de la mer Morte, à raison de 20 mètres cubes par seconde, pour les déverser dans celui du sud grâce à un pipe-line d’un kilomètre. L’eau passe par douze bassins successifs ; dans les quatre derniers, des extracteurs raclent le fond pour recueillir la carnallite, une mixture liquide déposée au fond, qui est ensuite envoyée à l’usine par des canalisations.

Les sels minéraux une fois extraits, l’eau résiduelle est rejetée dans le bassin nord au milieu d’un paysage de banquise surchauffée, où les hommes et les machines souffrent à l’unisson. Des norias de camions s’échappent de ces usines vers Aqaba, le grand port industriel de la mer Rouge, d’où ces produits sont exportés à travers le monde, essentiellement vers l’Inde, la Chine et la Malaisie. Plus de 90 pour cent de la potasse mondiale est destinée à l’agriculture pour être utilisée comme engrais. ◼ N. C.

Le bitume de Judée

Le bitume de Judée est une richesse naturelle de la mer Morte et de la vallée du Jourdain. Ce minéral fossile se trouve à l’état solide ou liquide, dans les roches, ou affleurant dans des fosses, voire même flottant à la surface de l’eau. Les Nabatéens, qui peuplaient les rives de la mer Morte – à qui l’on doit la construction de la cité de Pétra, aujourd’hui en Jordanie – avaient le monopole de ce produit qu’ils prélevaient sur les rives, et qu’ils allaient vendre jusqu’en Égypte. La mer Morte était alors au centre d’une route commerciale importante et certains historiens parlent même de civilisation du bitume pour évoquer l’époque mésopotamienne et ce commerce très lucratif. Quant aux Grecs, ils appelaient la mer Morte le lac Asphaltique.

Ce goudron naturel était utilisé pour embaumer les momies égyptiennes et, plus couramment, pour calfater les bateaux. Il servait aussi de colle pour fabriquer des outils, ou de ciment pour sceller des briques de terre cuite ou imperméabiliser des fondations. Il entrait, enfin, dans la composition d’objets d’art ou de poteries. ◼ N. C.

À lire

Zaraza Friedman, Sailing in the Dead Sea, Madaba Map Mosaic.

Tristan Jones, L’Incroyable voyage de Tristan Jones, baroudeur des mers, Éd. L’Ancre de marine, Louviers, 2006 ;

Colum McCann fait revivre Christopher Costigan dans son roman Apeirogon, Éd. Belfond, 2020.