Par Valérie Parlan. Pour observer Vénus passer devant le Soleil et tenter d’améliorer le calcul de la distance entre la Terre et cette planète, le contre-amiral Ernest Mouchez (1821-1892) a mené une expédition sur l’île Saint-Paul en 1874. Cent cinquante ans plus tard, deux de ses descendants y ont débarqué à leur tour pour commémorer le souvenir de cette mission scientifique.

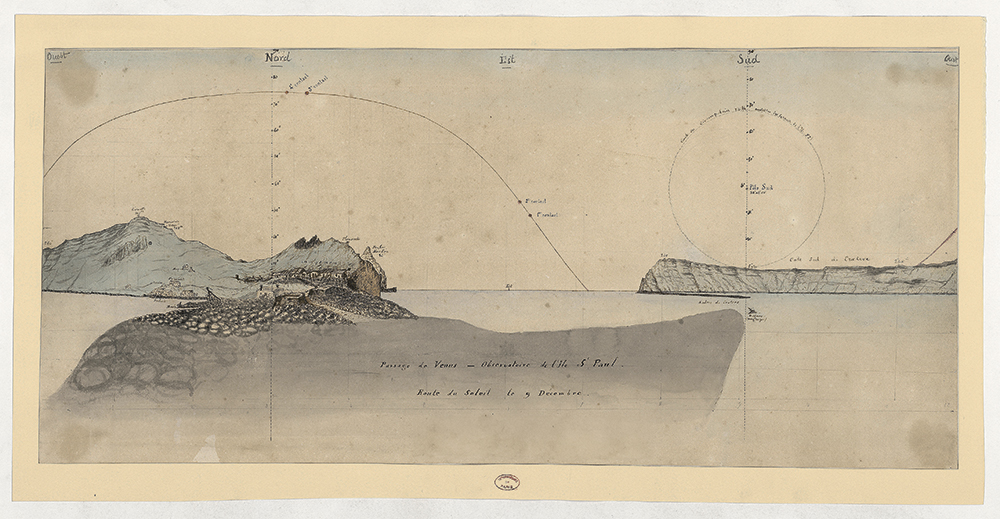

Ile Saint-Paul, 9 décembre 1874. Le caillou volcanique, minuscule tête d’épingle arrimée sur le 38e parallèle au cœur de l’immensité de l’océan Indien, sort enfin d’un « abominable » épisode météorologique, comme le qualifie le capitaine de vaisseau Ernest Mouchez. Depuis plusieurs semaines, l’officier a débarqué sur ce bout de terre de 8 kilomètres carrés depuis l’aviso la Dives. Son équipage et lui ont une mission : observer le passage de la planète Vénus devant le disque du Soleil, un phénomène rare qui ne se produit que deux fois par siècle. Leur but est d’obtenir une distance Terre-Soleil afin d’améliorer les connaissances astronomiques. Mais, souvent, le ciel de Saint-Paul enrage. Des pluies diluviennes, des vents capricieux et une brume sournoise rendent l’île inhospitalière. Mouchez désespère d’avoir parcouru tant de milles pour n’avoir peut-être en spectacle austral qu’un écran noir astral.

Île Saint-Paul, 8 décembre 2024. Le Marion Dufresne, le navire ravitailleur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), relâche dans la baie balayée par une houle soutenue. Le temps est chagrin depuis plusieurs jours. À bord, Matthias et Barthélémy Lambert s’inquiètent de l’état de la mer, fidèle, ce matin-là, à la réputation des quarantièmes rugissants. Sans accalmie, les arrière-arrière-petits-fils de l’amiral Mouchez ne pourront débarquer, et encore moins déposer, cent cinquante ans jour pour jour après la mission de leur aïeul, une plaque commémorant son expédition.

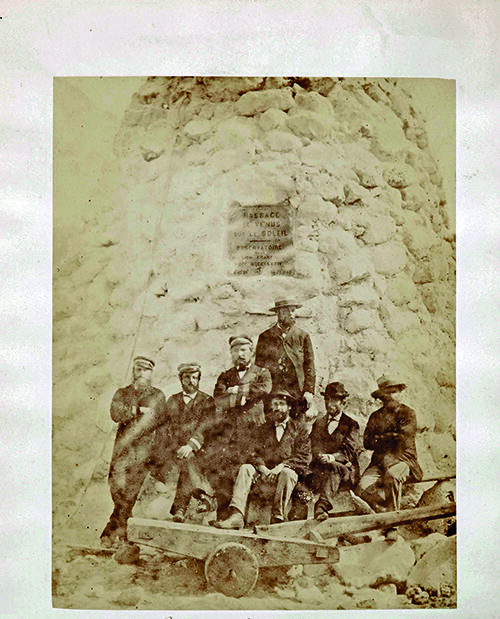

Mais la chance leur sourira, tout comme à leur aïeul qui parviendra à observer la parade de Vénus le temps d’une éclaircie. « Pas possible d’avoir une chance plus extraordinaire après le temps abominable d’hier […], écrit Ernest Mouchez, heureux, dans son journal de mission au soir du 9 décembre 1874. On pouvait croire à une impossibilité absolue de temps favorable, tandis que le ciel s’est précisément nettoyé au (bon) moment… La pluie, la brume, les nuages ont fait relâche pendant les quatre heures strictement nécessaires à l’observation. Ils ont recommencé aussitôt après le passage de Vénus. »

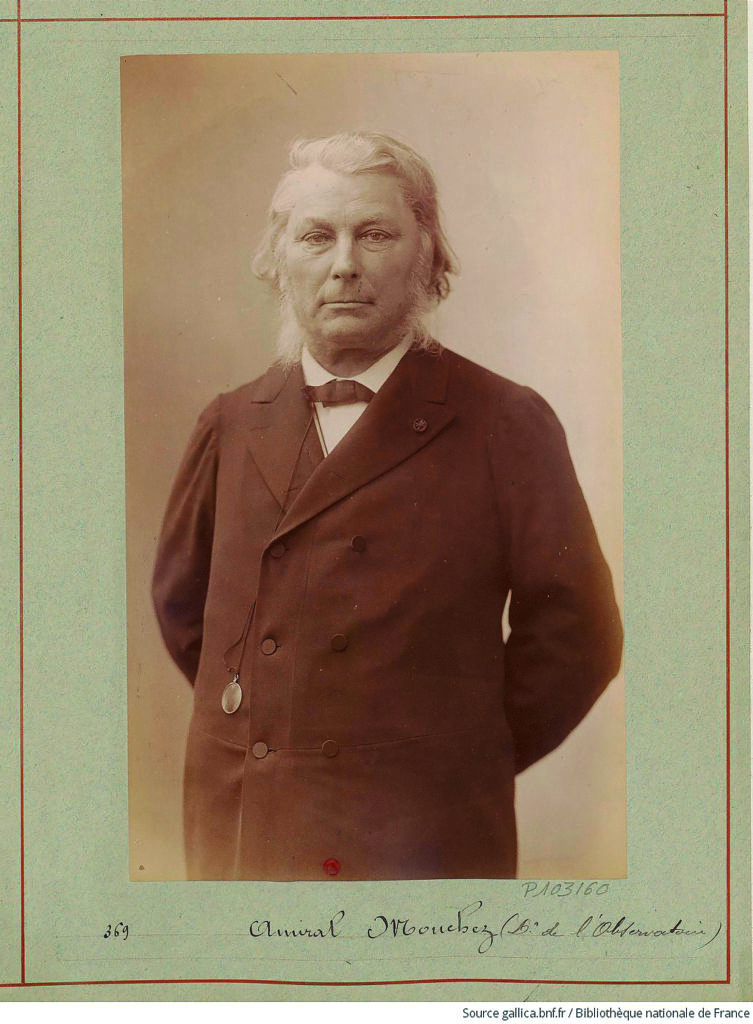

Ernest Amédée Barthélémy Mouchez est né en 1821 à Madrid. « Ce personnage est passionnant, raconte Guy Boistel, professeur de sciences physiques au lycée Eugène-Livet de Nantes, chercheur associé au centre François-Viète, une unité de l’université de Nantes, où il est responsable du Groupe d’histoire de l’astronomie. C’est un officier savant qui s’était fait remarquer bien avant l’expédition pour l’observation du transit de Vénus. On dit de lui qu’il était à 16 ans un jeune homme turbulent. Pour le discipliner, son père, un perruquier et parfumeur à la cour d’Espagne qui partageait sa vie entre Paris et Madrid, l’envoya à l’École navale de Brest en 1837. Il semble plus subir que réussir ses études mais il en sortit, deux ans plus tard, avec le grade d’aspirant de 2e classe. » Les années suivantes sont marquées par son engagement dans plusieurs missions hydrographiques et cartographiques au cours desquelles il va développer « un goût immodéré » pour l’astronomie.

Améliorer la cartographie maritime et résoudre la complexité des longitudes en mer au moyen de l’astronomie « sont les principaux objectifs fixés lors de la fondation des observatoires des royaumes rivaux d’Angleterre et de France dans la seconde moitié du XVIIe siècle », explique Guy Boistel.

Mieux conjuguer mer et ciel dans l’art de la navigation

Le perfectionnement de la navigation astronomique et de ses méthodes constitue l’un des grands chantiers qui occupent les astronomes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mouchez en deviendra l’un des principaux acteurs en tant que marin impliqué dans de nombreuses missions : « En 1848, il va sur les bancs de Terre-Neuve pour y mener une campagne de surveillance de la pêche, détaille Barthélémy Lambert. Il réalise un tour du monde pour parfaire son étude sur la stabilité thermique des chronomètres de marine. Il y aura encore une campagne hydrographique de levé des côtes au Brésil, puis en Algérie. » Dans ces années, il conçoit aussi une lunette méridienne portative pour faciliter les observations hydrographiques et affiner la détermination astronomique des latitudes et longitudes.

du 9 décembre 1874.

Lors de ces navigations, le lieutenant esquisse et peaufine le projet de sa vie : mieux conjuguer mer et ciel dans l’art de la navigation. « Il trouvait que les élèves sortant de l’École navale n’avaient pas de connaissances astronomiques suffisantes, relate Matthias Lambert. C’est ainsi qu’il obtient de l’Académie des sciences, de la ville de Paris et des ministères des Armées et de la Marine, des moyens pour créer en 1875 un observatoire de la Marine dans Paris, au parc Montsouris, afin d’y former les marins et les explorateurs à l’astronomie. »

Pendant la guerre de 1870, le marin « est chargé d’assurer la défense de la ville du Havre. Il fallait éviter le débarquement des Prussiens par l’embouchure de la Seine », poursuit Matthias Lambert. Nommé commandant supérieur des forces de terre et de mer, il établit notamment une ligne de défense de plusieurs kilomètres en faisant construire et armer des fortins pour protéger la cité ; sur l’eau, il organise l’escadre, et mobilise des compagnies de fusiliers marins de Lorient et bataillons de marche d’infanterie de marine. « Il a fait preuve, dit-on, d’une grande force de courage. Lors de la mission havraise, il a eu sous ses ordres deux jeunes politiciens en herbe, Sadi Carnot et Félix Faure [futurs présidents de la République], poursuit Guy Boistel. Ce lien lui a permis de prendre place dans les milieux mondains et politiques parisiens. »

« A l’époque, l’unité astronomique n’était pas précise. »

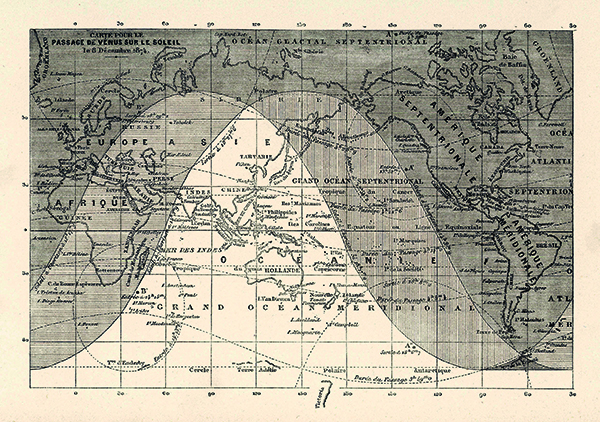

Après les faits d’armes, c’est le retour à la mer et aux astres prometteurs. Le monde de l’astronomie se prépare au prochain passage de Vénus devant le Soleil, un phénomène qui ne se produit que deux fois tous les cent treize ans à huit ans d’intervalle – le prochain aura lieu en 1882. Les dernières observations remontent à 1769. Un siècle plus tard, les scientifiques veulent consolider les données qui permettent de déterminer la parallaxe solaire, « c’est-à-dire l’angle sous lequel on voit, depuis la Terre, le disque du Soleil », explique le professeur de physique. Soit l’accès direct aux distances entre les planètes dans le système solaire.

« À l’époque, souligne Barthélémy Lambert, l’unité astronomique, donc la distance de la Terre au Soleil, n’était pas précise. Les seules planètes qui permettent de calculer cette parallaxe solaire sont celles qui sont situées entre la Terre et le Soleil, donc Mercure et Vénus. Mercure, beaucoup plus petite et plus près du Soleil, donnait des mesures trop approximatives. »

Dans le sérail scientifique, la date du transit est calculée. Ce sera le 9 décembre 1874. Des missions anglaises, allemandes, russes sont annoncées en Nouvelle-Zélande, à l’île Maurice, en Sibérie… Pour ne pas être en reste, en France, l’Académie des sciences crée une commission spéciale dès 1870, afin d’établir la liste des meilleurs sites d’observation dans chaque hémisphère. Six missions sont programmées. C’est peu par rapport aux autres nations, mais le pays est sorti exsangue du conflit de 1870.

Dans l’océan Indien, la France retient l’île Saint-Paul, qu’elle possède depuis 1843. Il faut maintenant trouver des marins pour conduire l’expédition jusqu’à cette île isolée. Par sa fréquentation assidue du Dépôt des cartes et des plans de la Marine, à Paris, Mouchez saisit que cette aventure peut être la sienne. Il présente un projet en 1872, qui est validé par l’Académie des sciences ; les ministres de l’Instruction publique, de la Marine et des Colonies lui confient dans la foulée le commandement militaire de l’expédition.

« Le sombre et sauvage aspect des lieux... »

Entre-temps, il est aussi nommé membre du Bureau des longitudes, un lieu hautement stratégique à l’époque, fondé par l’abbé Grégoire en 1795. Le prêtre et homme politique est convaincu que le pouvoir sur les mers assure la puissance des royaumes sur terre, et souhaite rivaliser avec la « tyrannie » commerciale des Anglais. « Le Bureau des longitudes français a tout de suite eu un champ plus large puisque ses membres ont travaillé sur les longitudes, mais aussi sur la métrologie, la géodésie, les marées ou le magnétisme terrestre », précise Guy Boistel, chargé d’étudier aujourd’hui les archives de cette institution.

Quand Mouchez part pour Saint-Paul, sa mission s’apparente à une véritable expédition scientifique. À bord de la Dives, un aviso à vapeur et à voile, le capitaine de vaisseau embarque une solide équipe composée de sept officiers talentueux, d’astronomes, d’un géologue, d’un botaniste, d’un naturaliste, d’un médecin, d’un physicien… Outre l’objectif principal de l’observation du passage de Vénus, il s’agit d’établir de nouvelles cartes géographiques, de réaliser des relevés géologiques et d’étudier la flore et la faune. L’expédition embarque aussi dix-sept marins, des ajusteurs, mécaniciens, charpentiers, forgerons, un cuisinier, un boulanger… pour construire sur place un observatoire et de quoi s’abriter pendant au moins trois mois.

En juillet 1874, l’équipage appareille de Marseille sur un paquebot pour rejoindre l’île de La Réunion et, de là, embarquer sur la Dives. L’expédition ne parvient sur la zone de Saint-Paul qu’en septembre. « Rien ne saurait donner l’idée du sombre et sauvage aspect des lieux qui venaient de s’offrir subitement à nos regards et qui allaient devenir notre séjour », écrit Ernest Mouchez.

Mais il leur faudra encore patienter des jours avant de pouvoir mettre pied à terre. Des tempêtes violentes les tiennent éloignés du caillou. Ils perdent trois ancres au mouillage, l’hélice est « mutilée » et le gouvernail, brisé. Viendront ensuite les coups de rames acharnés à bord des chaloupes pour débarquer les deux cents caisses de matériel, dont certaines pèsent 700 kilos. Ces journées seront pour Mouchez parmi « les plus critiques de ma longue carrière de marin ».

Le premier contact est observé à 7 h 05

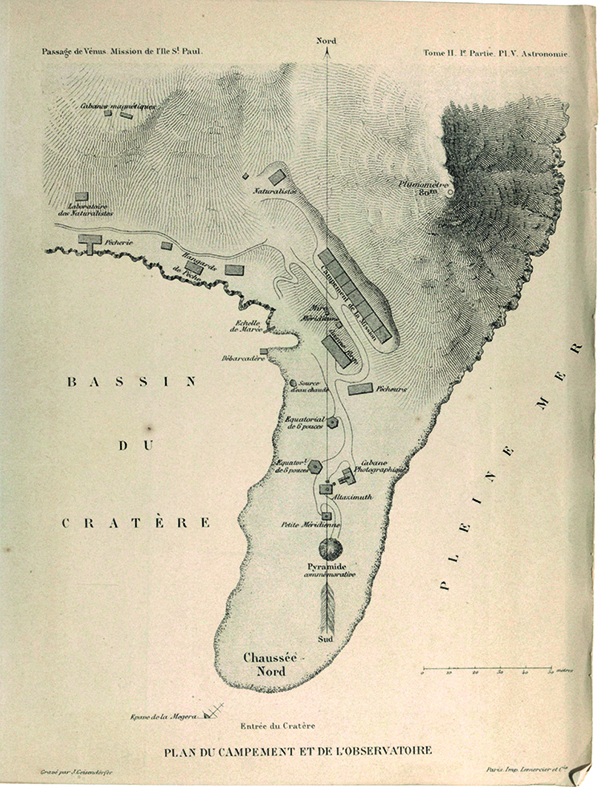

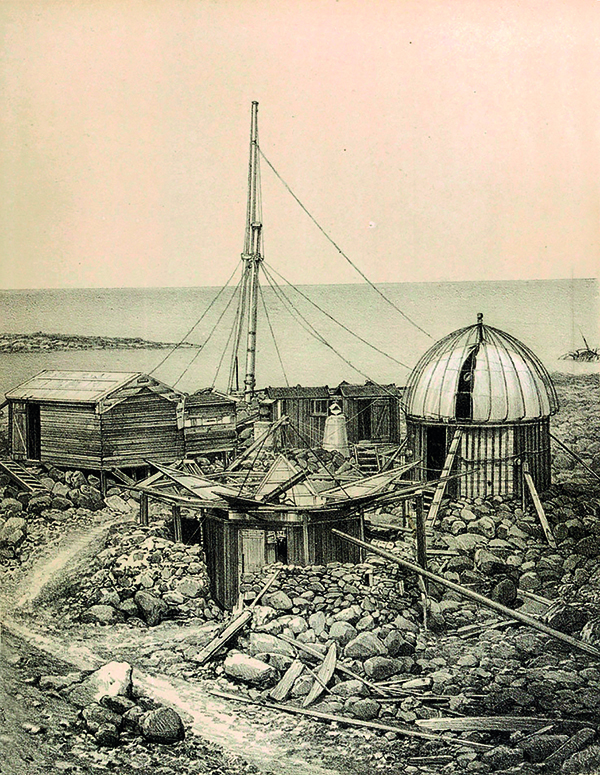

Enfin, début octobre, le campement est établi au milieu des manchots et des éléphants de mer. « On peine à imaginer le colossal travail que ça a dû être de s’installer sur une étroite bande de terre à l’entrée du cratère, située à seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer », avance Guy Boistel. Et sans un continent à moins de 3 000 kilomètres à la ronde.

À leur arrivée à terre, le sentiment de désolation est accru par la découverte des restes d’un naufrage survenu deux ans plus tôt. En 1871, la Megaera, un vaisseau anglais, s’est échoué à l’entrée de la passe de Saint-Paul. Son équipage de quatre cents hommes s’est alors installé sur l’île pendant trois mois avant d’être récupéré par un navire ami. Des équipements abandonnés – cabanes de fortune, débris de bois venant du bateau éventré, instruments et même livres – s’avèreront vite utiles à l’expédition de Mouchez.

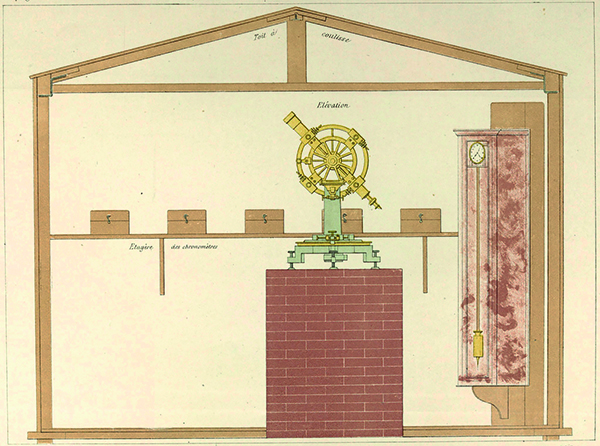

Au fil des jours, l’équipage monte le matériel technique : lunettes méridiennes et équatoriales, coupoles faites de bois, métal et toile, cabane photographique, horloges, altazimut (pour calculer la position de l’île)… Puis la vie quotidienne s’organise. « Ils racontent qu’ils mangeaient des conserves et surtout des langoustes, la grande ressource de ces latitudes », précise Matthias Lambert. Comme la crique de Saint-Paul s’est formée à la suite de l’effondrement d’une partie du volcan, ses eaux présentent des points chauds à 100 degrés à moins de 2 mètres de profondeur. « Mouchez explique qu’ils y jetaient les langoustes pour les faire cuire ! »

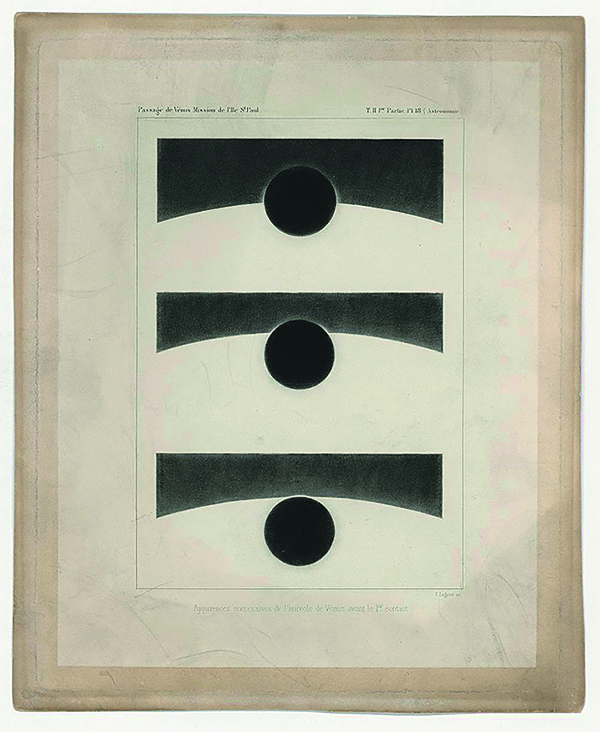

La veille du 9 décembre 1874, la météo est « abominable » selon Mouchez. Seule bouée à laquelle le moral de l’équipage se raccroche : un dicton de pêcheurs malgaches présents à bord de la Dives, qui assure que lors de la nouvelle Lune, le ciel se dégage quelques heures… « C’est ce qui se passe au petit matin du jour J, enchaîne Guy Boistel. Le premier contact est observé à 7 h 05, sous un ciel bleu et pur. Le passage du Soleil au méridien est observé à midi. Juste avant que la pluie ne se remette à tomber inexorablement. » Quatre cent quatre-vingt-neuf clichés photographiques du passage sont effectués, les observations astronomiques notifiées et plusieurs dessins du halo de Vénus réalisés. La prouesse technique et le défi scientifique sont relevés. C’est en héros que Mouchez et ses hommes rentrent à Paris en mars 1875.

Ernest Mouchez est promu commandeur de la Légion d’honneur, puis élu à l’Académie des sciences. Le 29 juin 1878, il est nommé contre-amiral, puis directeur de

l’Observatoire de Paris, qu’il dirigera jusqu’à la fin de sa vie en 1892. « Sa nomination a marqué une vraie rupture, explique Guy Boistel. Le choix du gouvernement raconte le souhait de rompre avec la domination des polytechniciens. Mouchez avait été formé dans un autre espace que celui des élites astronomiques traditionnelles françaises, il représentait l’homme du consensus. » Son calcul du transit de Vénus, conjugué à ceux des autres missions, servira de référence jusqu’au milieu du XXe siècle, époque à laquelle la technologie au laser sera utilisée pour établir cette mesure. ◼

Encadré : Les oubliés de la Langouste française

À la fin des années 1920, les frères Bossière, riches entrepreneurs havrais et patrons de la société La Langouste française, installent sur Saint-Paul une activité de pêcherie et de conserverie. Ils connaissent bien les îles australes et antarctiques pour s’être déjà emparé de terres à Kerguelen, notamment pour l’élevage de moutons et la chasse aux éléphants de mer. Pour leurs affaires à Saint-Paul, ils embauchent des ouvriers, pêcheurs, paysans fuyant la misère de Concarneau, Pont-Aven… dans l’espoir de campagnes prometteuses.

Mais leur installation s’avère bien plus chaotique que promise. Et quand le seul bateau de leur campagne de pêche doit repartir, sept d’entre eux restent sur place pour surveiller l’outil de production avant la prochaine campagne. L’attente durera… neuf mois. Ils ne sont plus que trois lorsque le nouvel équipage de la compagnie retrouve l’île en décembre 1930. Quelques mois plus tard, une partie du personnel nouvellement arrivé est décimée par une étrange maladie. Il faut rapatrier d’urgence les autres. La colonie de Saint-Paul ferme définitivement en 1931. Si les « Oubliés de Saint-Paul » retrouvent les leurs dans l’Hexagone, ils ne seront jamais indemnisés, malgré un procès qui avait reconnu leur abandon par La Langouste française.

Lors du montage de leur projet, les frères Lambert se sont rapprochés des descendants et de l’association des Oubliés de Saint-Paul qui ont fait installer en 2015 une plaque sur l’île en mémoire de leurs aïeux. Celle des frères Lambert a été imaginée pour être en harmonie avec la première ; elle a été réalisée par l’atelier de fonderie d’art Les Bronzes de Mohon, installé dans le Morbihan. V. P.

Encadré : Pocédé photographique

Le traitement des clichés et des plaques se fera à l’Observatoire de Paris à leur retour de mission. Deux procédés photographiques seront utilisés pour capter le trajet de Vénus devant le disque du soleil : l’un avec des plaques de verre, l’autre avec le collodion. Au final, quatre cent quatre-vingt-neuf clichés seront exploitables. Ce qui est notable, c’est la manière dont les prises de vue sont réalisées. « Cette technique sera, par exemple, utilisée pour la plupart des éclipses de Soleil jusqu’au début du XXe, note Guy Boistel. En fait, le télescope et les plaques sont fixes, elles ne sont pas tournées vers le Soleil. Ils utilisent un miroir dirigé vers le Soleil qui renvoie la lumière dans la lunette, ce qui évite de bouger pour avoir une plus grande précision de l’image. » La réussite de l’expédition de Mouchez réside, en partie, dans la qualité de ces photographies. Installés sur Saint-Paul plusieurs semaines avant le passage de Vénus, les officiers et astronomes aguerris ont eu le temps de faire les essais et réglages. V. P.

Encadré : De la terre au soleil, le calcul de la parallaxe

La parallaxe, c’est un angle sous lequel on voit, à une certaine distance du Soleil, le rayon de la Terre. Cet angle est lié à une unité de distance entre le Soleil et les étoiles proches. À l’époque de l’expédition, cette parallaxe permettait surtout de réétalonner toutes les distances dans le système solaire. À la fin du XIXe siècle, « on n’a pas encore idée de la distance à laquelle sont les étoiles, précise Guy Boistel. On a la distance des étoiles proches mais on n’a pas franchi le pas de l’univers infini. On n’a, par exemple, pas le moyen de savoir où sont les nébuleuses et les galaxies. Réétalonner le système solaire est donc très important. Et même si les modifications faites après les différentes observations sont minimes, cela ajuste les calculs. »

Deux passages de Vénus au XVIIIe siècle avaient déjà donné lieu à des missions d’observation pour la mesure de la parallaxe. Les scientifiques travaillent dans le sillage d’un Issac Newton et de ses théories sur le mouvement des planètes. Des astronomes français comme l’abbé de Lacaille ou Joseph de Lalande s’intéressent déjà à la parallaxe. Les observations de Mouchez en 1874 entrent donc dans un lot de données qui vont être aussi compilées avec celles du passage de Vénus de 1882. Ces dernières ont été d’ailleurs plus fiables que celles de l’amiral. Plus que la prouesse en astronomie, c’est le côté aventurier de la mission, réalisée en milieu hostile sur un île réputée dangereuse d’accès, qui bâtira la notoriété de la mission. V. P.

Encadré : Un musée et la Carte du ciel

Le contre-amiral Mouchez est nommé en 1877 directeur de l’Observatoire de Paris. Il pose les bases d’un musée et fait décorer la rotonde ouest de portraits de ses prédécesseurs. En souvenir de sa mission à Saint-Paul, il commande à Edmond-Louis Dupain en 1886 une fresque pour le plafond de la salle du conseil de l’Observatoire qui symbolise le passage de Vénus. Dans cette allégorie, Vénus, observée avec la lunette, va passer devant le char du Soleil. À droite, le peintre rend hommage à Edmond Halley qui a découvert ce que l’on pouvait déduire de ce passage.

Ernest Mouchez sera aussi à l’origine de la Carte du ciel, une mission internationale dont le but est de photographier tout le ciel de manière homogène, avec des instruments identiques, sous différentes latitudes, puis de mesurer avec précision la position et l’éclat des étoiles visibles sur l’image. Dix-huit observatoires européens et sud américains, dont les représentants sont réunis à Paris en avril 1887 à l’Observatoire lors d’un congrés astrophotographique international, s’engagent à y travailler. Vingt-deux mille plaques photographiques seront prises… mais le projet, dont l’ambition avait été sous-évaluée, est abandonné en 1970. Les Américains, qui avaient conduit leur propre projet, ont achevé leur Carte du ciel en 1903. N. C.

À écouter, à lire, à voir

Un podcast raconte cette histoire, disponible sur la plateforme Le Mur des Podcasts (Ouest-France)

Sur ouest-france.fr, une série de six reportages, « Leur taf dans les TAAF », explique le travail des femmes et des hommes sur les bases scientifiques d’Amsterdam, des Kerguelen et de Crozet

Dominique Le Brun, « Les Oubliés de l’île Saint-Paul », Le Chasse-Marée 315, août 2020.

Guy Boistel, L’Astronomie nautique au XVIIIe siècle en France : tables de la Lune et longitudes en mer. (Prix de l’Académie de marine en 2002).