Propos recueillis par Maud Lénée-Corrèze – Créé en 1975 pour freiner l’expansion immobilière sur les côtes, le Conservatoire du Littoral achète des terrains pour préserver des espaces naturels et en garantir l’accès à tous. Cinquante plus tard, cet établissement public administratif de l’état poursuit sa mission en l’adaptant aux nouveaux défis que pose, par exemple, le changement climatique.

Quel était le contexte lors de la création du Conservatoire du Littoral ?

Depuis les années 1960, nous assistions à la bétonisation de la côte à des fins touristiques avec des bourgs transformés en véritables stations balnéaires – La Baule, les Sables-d’Olonne. Dans les années 1970, l’État, conscient du risque, cherche à aménager et protéger les paysages du littoral : certaines zones sont construites – La Grande-Motte ou Lacanau Océan –, d’autres vont être protégées par un conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Il doit préserver le « tiers naturel », principe selon lequel un espace bien aménagé présenterait un tiers urbain, un tiers agricole et un tiers naturel. C’est dans ce contexte qu’est né le Conservatoire du Littoral. En laissant faire le marché immobilier, nous risquions de nous retrouver avec une barrière de béton. Il fallait donc intervenir et permettre au Conservatoire d’acquérir des parcelles pour les soustraire au marché.

Pour cela, il devait recenser les espaces naturels, déterminer les zones les plus fragiles et menacées pour agir vite. Ce faisant, les terrains acquis deviennent publics et plus encore : la loi crée un régime d’inaliénabilité. Ils sont désormais accessibles à tous et ne peuvent plus être construits ou rendus constructibles.

Il y avait donc à l’origine aussi l’idée de créer un bien commun, pour garantir le droit à tous d’accéder au littoral et maintenir des « fenêtres naturelles » sur la mer.

Où en est-on des pressions qui ont mené à la création du Conservatoire ?

En cinquante ans, il y a eu malgré tout une urbanisation énorme sur le littoral, en particulier en Bretagne sur des parcelles naturelles et agricoles. Certains détracteurs de la loi Littoral disent qu’elle empêche de construire, mais pas du tout : elle a encadré la construction, mais ne l’a pas freinée. Quand on regarde une carte aujourd’hui, on voit que les espaces naturels correspondent à des sites du Conservatoire ou des départements, parfois à des espaces gérés par l’Office national des forêts.

Cela correspond-il aux objectifs du Conservatoire ?

L’objectif, c’est d’arriver à mille sites au niveau national. Nous en avons presque huit cents dans les dix délégations régionales, dont une couvre tout l’Outre-mer. La Bretagne est sans doute celle qui en a le plus avec cent cinquante-trois sites. Dans notre jargon, un « site » est un périmètre qu’on pose sur une carte, comprenant parfois des milliers de parcelles, avant même leur acquisition, parce qu’on le trouve intéressant compte tenu de la richesse de sa biodiversité, de ses paysages et accessoirement de son patrimoine culturel. Nous évaluons aussi les menaces d’urbanisation, de banalisation, de mauvaise gestion…

Nous discutons ensuite avec la commune, qui délibère et donne son accord, ou pas, à la création du site. Nous cherchons ensuite à recouvrir ce site par une zone de préemption, souvent créée par le département, après enquête publique. Nous pouvons ainsi, en cas de vente, nous substituer à l’acheteur, et acquérir soit au prix du vendeur, soit à un prix révisé, quand nous considérons que celui qui est proposé est trop cher. Ce qui est souvent le cas. Bien sûr, il est difficile d’estimer le coût d’un espace naturel. Parfois, nous allons au devant des propriétaires en leur faisant une proposition d’achat de leur terrain.

L’objectif du tiers naturel d’ici 2050, selon les territoires, est parfois relatif : dans les Alpes-Maritimes, les sites du Conservatoire représentent environ 1 pour cent du territoire, tandis qu’en Camargue, c’est 38 pour cent… Cela dépend de l’histoire locale, les Alpes-Maritimes s’étant anthropisées avec le temps. Avec le changement climatique, certains espaces urbanisés redeviendront peut-être naturels…

Qu’est-ce qui définit un espace naturel selon le Conservatoire, et quelles sont les options d’aménagement et de gestion une fois un site acquis ?

Nous retenons la définition des documents d’urbanisme. Nous intervenons essentiellement sur des parcelles incluses dans les zones classées « N » – landes, dunes, marais, falaises, îlots, prairies et bois. Il n’est pas rare d’y trouver des biens bâtis, infrastructures, blockhaus, menhirs, digues… On pourra les acquérir en vue de leur conservation ou de leur démolition pour restaurer la qualité des paysages. On y retrouve aussi d’anciennes décharges, des sites pollués, des stocks de pétrole de marées noires, des sites avec de fortes invasions biologiques, des zones humides qui ont été remblayées ou dont le système hydraulique ne fonctionne plus…

L’acquisition vise alors clairement à reconquérir la qualité de ces espaces naturels. Ces décisions sont prises avec nos partenaires, les collectivités : nous construisons avant tout un projet de territoire. Dès que nous avons acquis suffisamment de parcelles, nous élaborons un plan de gestion qui dessinera le projet pour le site et les travaux nécessaires. Ce plan définit le niveau d’aménagement pour l’accueil du public et de gestion mais aussi les usages pour les chasseurs, les agriculteurs, les sportifs… Faut-il des aménagements importants, ou plus légers, des interventions très fréquentes, ou au contraire rares, en laissant le site évoluer librement, des protocoles de suivi scientifique ou encore des besoins de police ? Cela dépend du contexte local : dans les sites périurbains, par exemple, le défrichement est un enjeu pour réduire les risques d’incendie ou les refuges de sangliers.

Par ailleurs, certains sites sont protégés par des digues : on les entretient ou non. Si elles se brisent, on sait que le milieu naturel protégé par la digue se transformera brutalement sous l’effet du sel : il restera « naturel », mais d’une autre nature. C’est un choix difficile, mais nous portons l’idée d’un littoral dynamique, un espace d’interface entre terre et mer, suffisamment profond pour permettre aux espèces en première ligne de pouvoir reculer face à l’avancée de la mer.

Nous sommes aussi sollicités dans le cadre de politiques publiques, comme la lutte contre les algues vertes. L’État et les agences de l’eau nous aident à acquérir des zones humides et à les restaurer pour qu’elles retrouvent leur capacité épuratrice et freinent l’arrivée des nitrates en mer.

Une fois acquis, le site est géré par une autre structure. Pourquoi avoir choisi ce mode de fonctionnement ?

La loi a voulu un établissement léger qui ne soit pas gestionnaire, et repose sur un couple : d’un côté, un opérateur de l’État propriétaire et maître d’ouvrage des travaux de restauration et d’aménagement ; de l’autre, des acteurs locaux, collectivités ou associations, qui sont gestionnaires. Cela évite un sentiment de dépossession des territoires, permettant une gestion au plus près. Avant même d’acquérir, nous avons un gestionnaire avec qui nous sommes d’accord sur le projet du site.

De quelles ressources disposez-vous pour remplir vos missions ?

Notre budget global varie entre 50 et 60 millions d’euros par an. Nous sommes bénéficiaires d’une part importante de la Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). C’est intéressant, car elle est pérenne, et ne peut être remise en cause systématiquement par la loi de finance. Elle nous permet d’être assez forts sur le marché foncier : le pire serait vraiment de ne pas avoir la capacité d’acheter ou de devoir reporter des travaux urgents.

Nous ne pouvons pas emprunter, mais nous sollicitons des subventions de l’État, des collectivités, des fonds européens pour certains projets que nous pilotons, ainsi que du mécénat.

Nous travaillons par exemple avec la Fondation du patrimoine pour créer des souscriptions en ligne : nous en avons par exemple sur le phare du Minou ou la caserne de l’île aux Moines, aux Sept-Îles. Nous pouvons aussi bénéficier du Loto du patrimoine et de la mission « nature » portée par l’Office français de la biodiversité et la Française des Jeux.

Y a-t-il des risques dans le contexte actuel d’austérité budgétaire ?

En matière financière, on peut tout envisager… Jusqu’à présent la part du budget accordée par l’État, directement ou par voie de subventions à des projets, a globalement progressé. C’est normal puisque le patrimoine protégé a lui aussi augmenté. Aujourd’hui, nous sommes cependant confrontés au plafonnement de la TAEMUP, à la baisse des subventions. Cela se traduit par des investissements moins importants, et un retard sur le « tiers naturel » à l’horizon 2050. C’est problématique avec les pressions qui augmentent sur le littoral. Nous achetons moins, nous pouvons moins réaménager et nous reportons même des travaux attendus par les élus et les visiteurs. Nous avons bon espoir, après les déclarations de la ministre de la Transition écologique, que notre dotation budgétaire progresse cette année. Mais on ne pourra sans doute pas faire l’économie d’une réflexion sur la contribution des usagers, des visiteurs notamment, en rendant payants le stationnement près des sites.

Par ailleurs, nous avons des progrès à faire pour mobiliser les entreprises du tissu local. Nous devons susciter des partenariats public-privé avec des montages permettant à des entreprises d’investir sur nos terrains tout en gardant l’esprit des lieux.

Nos gestionnaires doivent aussi avoir les ressources suffisantes pour financer la gestion, l’emploi des gardes, les travaux d’entretien, le suivi scientifique… Nous avons lancé une réflexion avec eux sur le sujet, par exemple sur la possibilité d’utiliser une partie de la taxe de séjour pour financer ces actions. Les recettes de certaines taxes peuvent aussi être dirigées par les communes pour financer un site en covisibilité avec un champ d’éoliennes. Les entreprises exploitantes sont sollicitées pour financer des travaux.

Quel est l’impact de la fréquentation touristique sur vos sites très attractifs ?

Accueillir du public fait partie de notre mission, et nous le faisons avec plaisir. Nous ne mettons pas sous cloche les espaces naturels, mais ces lieux sont partagés et doivent rester accueillants. Cela exige d’aménager au minimum les espaces et d’assurer une certaine tranquillité aux espèces, et donc de bien gérer les interactions avec les activités humaines. Les sites du Conservatoire sont des sites naturels, et non des parcs urbains ou des jardins publics ! Les visiteurs s’attendraient à des services, parkings, toilettes, tables de pique-nique, jeux pour les enfants… Après la tempête Ciaran, il y avait beaucoup d’arbres par terre et même si nous en avons retiré énormément, nous en avons aussi laissé car cela favorise la biodiversité. Certains visiteurs ont trouvé que l’espace était un peu négligé…

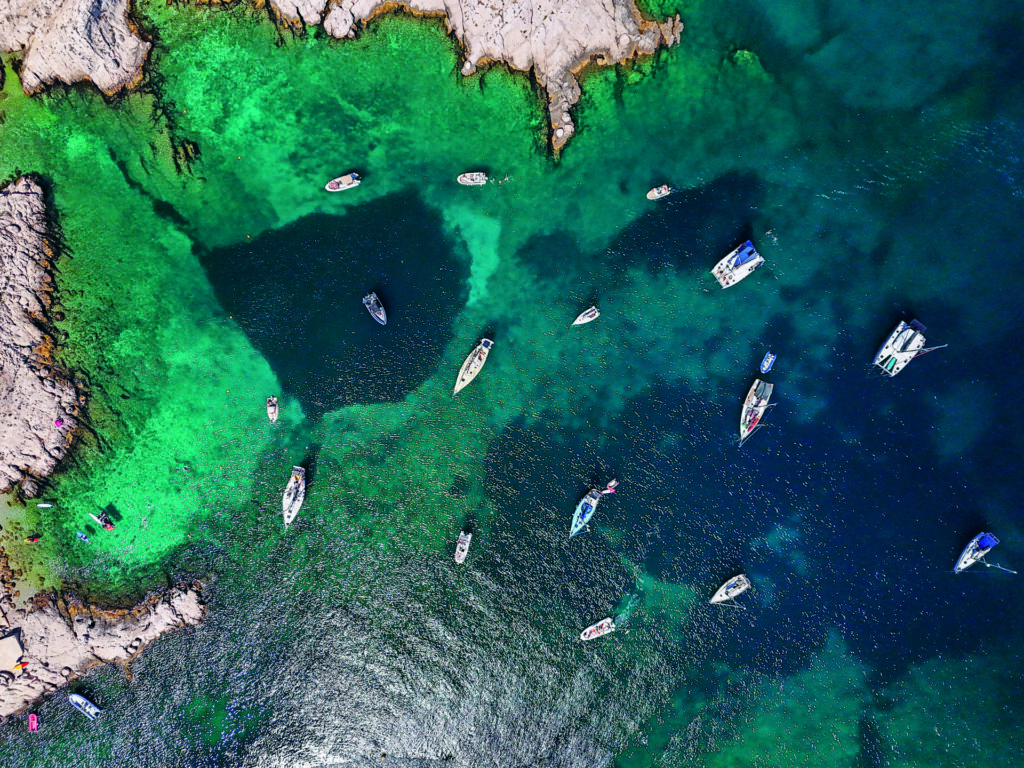

L’impact de la fréquentation est réel, mais variable selon son niveau. Nous canalisons les flux pour limiter le piétinement et ne pas déranger les espèces sauvages et certains milieux sensibles. Il faut régulièrement restaurer les sites. Nous avons également une certaine pression pour augmenter les aménagements. C’est possible mais il faut se fixer une limite, en particulier pour les places de parking, la largeur des sentiers, les activités. Par exemple, le coastering, qui consiste à « cheminer » en falaise, est incompatible avec la présence de certains oiseaux nicheurs.

Il faut mettre en place des réglementations, interdire des pratiques à certaines périodes. Les populations locales, les sportifs ont aussi un impact avec le trail, le surf…, des activités en progression.

Le Conservatoire du Littoral a été précurseur dans l’alerte sur la montée des eaux et l’érosion. Comment composez-vous avec cette menace ?

Notre propriété comme d’autres est exposée aux aléas tels que le phénomène d’érosion et les tempêtes. Mais en contribuant à limiter l’urbanisation, nous avons réduit le risque, l’exposition au danger. Nos sites permettent la libre évolution du trait de côte, ce qui freine le phénomène d’érosion, voire permet le « réengraissement » du littoral, en retrouvant une dynamique sédimentaire, également favorisée par le développement de la végétation littorale.

Nous essayons, dans la mesure du possible, de renaturer et de supprimer les points durs de la côte. Nous avons par exemple retiré des enrochements sur la presqu’île de Giens dans le Var et nous aimerions le faire aussi à Fouesnant dans le Finistère. À Lancieux, dans les Côtes-d’Armor, nous avons permis l’envahissement d’un ancien polder agricole par la mer. Ces projets sont des démonstrateurs qui contribuent à rassurer les populations locales et à leur montrer qu’une gestion souple du trait de côte est très pertinente.

Mais le changement climatique, ce n’est pas seulement la montée des eaux, c’est aussi le déplacement d’espèces animales et végétales. Certaines disparaissent pour migrer vers le nord. Souvent, d’autres apparaissent. Nous commençons à travailler sur un observatoire des espèces nouvelles, qui s’installent en Bretagne et en chassent d’autres.

Les sites du Conservatoire abritent des phares et bâtiments historiques. Comment les intégrez-vous dans votre politique de protection des espaces naturels ?

Nous avons en effet de nombreux bâtiments historiques, parfois protégés : abbayes, moulins à marée, pêcheries, phares, digues, fortifications des xviiie et xixe siècles, bunkers de la Seconde Guerre mondiale… Cela témoigne de l’installation humaine sur nos côtes dès le Néolithique et de l’usage des espace naturels. Les grandes abbayes avaient beaucoup de terres et des activités de pêcherie ou de pisciculture dans des étangs. Lorsque nous achetons un site, nous héritons forcément de son histoire humaine.

Avec la politique de conservation des phares menée depuis le Grenelle de la mer en 2009, il y a eu une accélération. Les autorités ont proposé de transférer les phares inclus dans les espaces naturels au Conservatoire. Ces bâtiments une fois restaurés sont ouverts au public.

Des associations se créent pour les animer, comme au Stiff à Ouessant, ou au phare de l’île Wrac’h. Nous avons aussi pu transformer des phares en gîtes patrimoniaux qui rencontrent un vrai succès, comme celui de l’île Louet à Carantec. Le phare du Millier est en cours de restauration, et il accueillera une activité mixte : un gîte à certaines périodes et un petit musée retraçant l’histoire des lieux à d’autres.

Certains bâtiments sont aussi menacés. Est-ce possible de « laisser faire » dans ce cas ?

De nombreux bâtiments patrimoniaux sont en effet menacés : la caserne de l’île aux Moines dont les fondations sont sapées par la mer, la batterie de Cornouaille dont tout un pan est partie à la mer, le fort des Capucins à Roscanvel, des moulins à marée comme celui de Minaouët, entre Trégunc et Concarneau, des phares (Fréhel, Pen Men…). Ces bâtiments littoraux sont évidemment particulièrement exposés et nécessitent un entretien préventif important. Le phare de Sein est protégé par une digue qui doit être consolidée. Il faudra se résoudre, dans certains cas, en accord avec les territoires, à voir disparaître des éléments du patrimoine, tout en cherchant à en garder la mémoire pour ne pas oublier l’histoire de notre littoral. C’est un grand défi.

La mission du Conservatoire est-elle aujourd’hui bien comprise et acceptée par la population ?

Globalement, l’idée de freiner la bétonisation est acceptée même si on voit ici ou là des attaques à la loi Littoral ou au Conservatoire, peut-être sous la pression de certains groupes immobiliers ? En revanche, la réglementation, sur la divagation des chiens par exemple, est souvent mal comprise, car la sauvegarde de la biodiversité reste malheureusement secondaire.

Les Français ont parfois également du mal à accepter le recul des parkings et veulent consommer de l’espace naturel en cochant la visite… L’acquisition de parcelles à caravane est aussi parfois difficile mais les pratiques évoluent. La déconstruction de certains bâtiments a pu aussi poser question, par exemple les hôtels de la pointe du Raz ou des restaurants… souvent parce qu’ils rappellent de bons souvenirs à certains.

Le Conservatoire, au fil du temps, arrive à concilier de nombreux enjeux : protection des paysages, de la biodiversité, et du patrimoine historique et culturel, gestion du trait de côte et de l’interface terre-mer, tout en assurant l’accueil des publics et le conservation de certaines activités, y compris la chasse quand elle est raisonnable. C’est même là son ADN… ◼