par Roland Mornet. Il y a cent ans, en février 1925, le navire espagnol Cristina Rueda s’échouait par gros temps sur la côte sud-ouest de l’île de Ré. Le canot de sauvetage de La Rochelle, le. Commandant Viort, en venant lui porter secours, chavira. Ce double drame a causé la mort de dix-neuf hommes, suscitant une intense émotion dans la région et tout le pays.

Le Cristina Rueda, vapeur espagnol de 1 360 tonneaux de jauge brute, immatriculé à Bilbao, a embarqué 828 tonnes de superphosphate à Paimbœuf, d’où il appareille le dimanche 22 février, à 15 heures, pour Pasares, près de San Sébastien. Dix-neuf hommes composent son équipage ; le seul maître après Dieu, âgé de 35 ans, se nomme Marcelino Monasterio. L’arrivée au port basque est prévue le mardi 24 au petit matin.

Dès le débouqué de l’estuaire de Loire, le caboteur doit faire face à du gros temps de suroît qui le malmène, mais il continue cependant sa route laborieuse et cahoteuse. Dans la matinée du 23, il se situe par le travers des Sables-d’Olonne, à une distance indéterminée ; la visibilité est très réduite par la sarzon (bruine). À la mi-journée, le vent de suroît souffle en tourmente. La dérive du vapeur doit être d’autant plus importante que c’est une période de grande marée, avec un coefficient de 104.

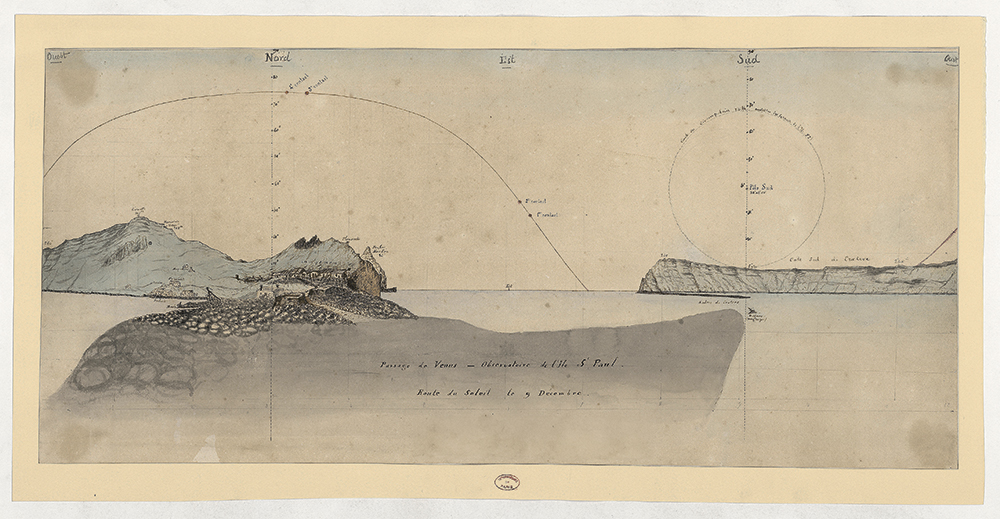

La nuit est plus terrible encore. Le vent atteint la force de l’ouragan, la mer est énorme, aucune clarté, c’est la nouvelle lune. Dans ces conditions dantesques, le capitaine Monasterio a-t-il tenté de se réfugier au mouillage à l’abri des îles, ou de relâcher à La Pallice ? On ne sait pas. Toujours est-il que son navire se trouve trop au nord de la route pour engainer le pertuis d’Antioche. Bien trop près des roches débordant le littoral de l’île de Ré, il a pu cependant parer les dangers de Chanchardon.

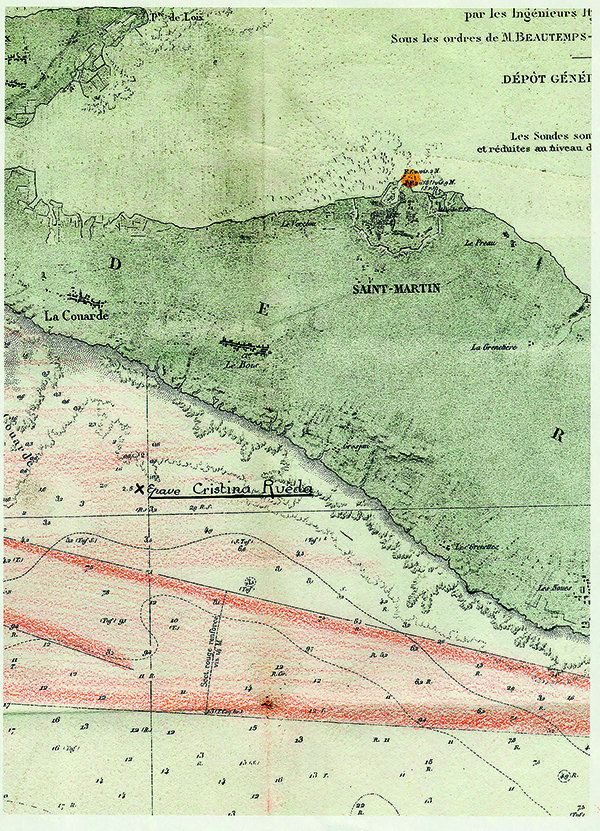

Après avoir plusieurs fois durement talonné, le Cristina Rueda, dans un grand choc et le bruit affreux des tôles de ses fonds déchirées, s’immobilise définitivement au sud de l’île de Ré, entre les villages de La Couarde et du Bois. Il est 23 heures. À cette heure-là, et par ce temps, tous les habitants de l’île dorment, claquemurés dans leurs maisons. Il n’y a aucun témoin de l’échouement. Personne n’entend la sirène, pourtant longuement actionnée, du navire blessé à mort.

La première baleinière est emportée, vide

Circonstance aggravante, c’est peu après l’heure de la basse mer de vives-eaux (22 h 18) que le sinistre s’est produit. À grande distance du rivage donc, ce qui rendra périlleux et presque impossible les essais de sauvetage par la terre et la mise en place d’un système de va-et-vient. À la pleine mer, les lames viendront balayer le navire sans discontinuer.

Par cette nuit tempétueuse, un autre cargo espagnol, le vapeur charbonnier Galmers a heurté violemment le musoir de la jetée Nord en entrant à La Pallice. Il coulera à quai, mais sera remis à flot.

entre les villages de La Couarde et du Bois.

Lors des essais précipités de la mise à la mer des deux baleinières du bord, la première est emportée, vide, et la seconde est happée par un paquet de mer, avec deux marins à bord. Un autre membre de l’équipage, le cuisinier, grièvement blessé, décèdera peu après.

Ce n’est qu’à 7 heures du matin que l’un des deux hommes de la baleinière venue s’engraver sur le rivage pourra frapper, nu, à la porte d’une maison, où il sera secouru. Les autorités maritimes sont prévenues, la Société des hospitaliers sauveteurs bretons (HSB) et la Société centrale des naufragés (SCSN), mises en alerte.

C’est marée descendante… trop tard pour mettre à flot l’Armand Forqueno, le canot de la station de Saint-Clément-des-Baleines. La station de sauvetage de La Pallice est la mieux placée pour intervenir mais la plupart des membres de l’équipage du canot Charles et Franck Allenet sont douaniers (dont le patron) et occupés à visiter un navire sur rade. On perd du temps.

Les hommes rentrent à leur station

Malchance insigne : lors de la mise à flot de l’embarcation, par suite d’une violente rafale, un abordage se produit entre le canot et une barge de travaux du port. L’arrière du Charles et Franck Allenet est gravement endommagé, ce qui l’empêche d’intervenir. À la demande des autorités maritimes, le canot de Chaucre-Domino, sur la côte nord-est de l’île d’Oléron, E.T. Commandant Campristo, appareille en fin de matinée. Les conditions de mer près de la pointe de Chassiron sont si mauvaises que s’obstiner à poursuivre serait suicidaire. La mort dans l’âme, les hommes virent de bord et rentrent à leur station.

Le canot de sauvetage de La Rochelle, embarcation à propulsion voile et moteur, à redressement automatique de type Henry, a été sollicité, et son patron, Le Hécho, a réuni ses sept hommes d’équipage. Mais, une fois encore, l’approche de la basse mer empêche sa mise à l’eau et il faut attendre le retour du flot.

Le salut finit par venir de la terre, mais pour deux hommes seulement, grâce à la courageuse et périlleuse intervention de trois pêcheurs rétas : à marée basse, à la faveur d’une accalmie relative, ils pourront accoster l’épave et ramener deux marins espagnols dans leur yole. Le vent fraîchissant de nouveau avec le retour du flot, ils ne pourront pas renouveler l’opération.

Du Cristina Rueda, trois marins vont tenter d’échapper à leur destin sur un radeau improvisé, mais celui-ci va chavirer dans les brisants, précipitant ses occupants à la mer. Deux hommes seront recueillis inanimés et ne pourront être ramenés à la vie. Un troisième est arraché à la mort, il s’agit du capitaine Monasterio. De son lit d’hôpital, il dira que c’est avec l’accord de son équipage qu’il a pris place sur le radeau pour diriger les secours.

Il faut des volontaires vite…

Dans l’après-midi du 24, le canot de sauvetage de La Rochelle a pu enfin prendre la mer. Il lui a fallu, courant de flot et mer debout, presque quatre heures pour arriver près du navire échoué. Il y trouve le canot Armand Forqueno qui avait rejoint rapidement le lieu de l’échouement et fait le tour de l’épave sans pouvoir l’accoster, car elle est presque constamment recouverte par la mer. Il n’a aperçu âme qui vive. Les deux patrons se concertent. Ils ne peuvent rien tenter et il leur semble que tous les hommes du navire sont morts. Ils quittent donc les lieux du sinistre. Il fait nuit noire quand l’équipage du Commandant Viort, épuisé, débarque à La Rochelle.

À 21 heures, des douaniers, restés en faction sur le rivage, aperçoivent des feux sur l’épave : des hommes sont encore en vie sur le Cristina Rueda ! Cette information est corroborée par le capitaine Monasterio, interrogé sur son lit d’hôpital : au moment de la pleine mer, les marins se sont réfugiés à l’avant, dans le coqueron, pour ne pas être emportés ; ils ne se sont risqués sur le pont qu’au bas de l’eau, ce qui explique que les sauveteurs ne les aient pas vus.

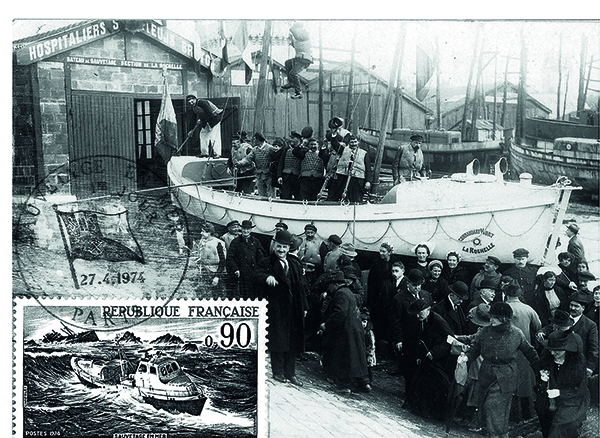

L’intervention du Commandant Viort est demandée par télégraphe ; la réponse est positive mais il faudra attendre le jour. Au petit matin du mercredi 25 février, le patron Le Hécho n’a que trois hommes, quatre manquant à l’appel. Il faut des volontaires, et vite, car la mer descend. De nombreux navires de pêche sont venus se mettre à l’abri du gros temps dans le port de l’Aunis. Parmi ces dragueurs en relâche, les dundées Gloire à Dieu de Lorient et Fleur d’Alsace du port des Sables-d’Olonne. Les marins lorientais Joachim Uhel et Louis Le Pen se présentent avec les Sablais Jean-François Cadoret et Jules Barbeau. Grâce au courage de ces volontaires, le canot des Hospitaliers sauveteurs bretons peut appareiller avec son équipage de huit hommes au complet.

Le mauvais temps continue : la plupart des hommes du Commandant Viort se sont amarrés à leur banc pour éviter d’être projetés à la mer. Après quatre heures de navigation éprouvante, le canot arrive sur zone. Lassés d’attendre les secours, n’ayant pas vu l’embarcation, profitant de la basse mer, quatre marins espagnols tentent de gagner la terre sur un radeau ; ils sont très vite élingués par la mer, qui les ramènera sur le rivage à l’état de cadavres.

pris en photo peu après le naufrage, sans doute le 26 février 1925.

Alors que le Commandant Viort est proche de l’épave, un peu avant midi, une énorme lame le fait sancir et chavirer. Le bulb devant assurer le redressement a bien fonctionné, mais, sous les yeux horrifiés des Rétas, très nombreux sur la grève, l’embarcation reste quille en l’air.

Deux hommes ont pu s’accrocher au canot retourné : Théodore Tonnerre, de l’équipage titulaire et le volontaire sablais Jean-François Cadoret. Un troisième, le patron Le Hécho, éjecté, sera sauvé par les riverains qui ont constitué, une fois encore, une chaîne humaine, alors qu’épuisé, il allait disparaître.

L’épave du Cristina Rueda se casse en deux

Trois de ses compagnons, le second Amédée Tabourin, le mécanicien Alphonse Jeager et Joachim Uhel qui, amarrés à leurs bancs avaient pu se libérer de leurs entraves, périront. Le Commandant Viort, porté par la mer et le vent, viendra s’échouer sur la grève. Sous sa coque retournée, on trouvera les corps sans vie de Louis Le Pen et de Jules Barbeau.

L’épave du Cristina Rueda, battue par la mer depuis plus de deux jours, se casse en deux au matin du jeudi 26 et l’arrière disparaît. On ne reverra les hommes restés sur l’épave, ainsi que ceux du radeau de la veille, qu’à l’état de « corps venus épaves » (selon l’expression usitée) sur l’estran de l’île ; un sera trouvé à L’Houmeau, sur le continent.

Le bilan de cette fortune de mer est particulièrement tragique : cinq sauveteurs sont morts, ainsi que quatorze des dix-neuf hommes qui constituaient l’équipage du navire espagnol.

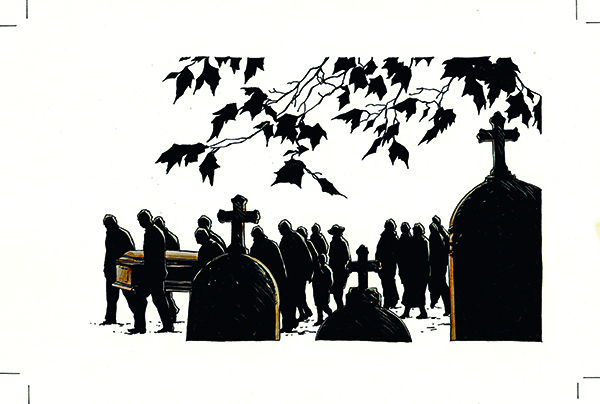

L’émotion et la tristesse sont immenses sur l’île et tout le littoral charentais et vendéen. Le dimanche 1er mars a lieu à La Rochelle une grandiose et émouvante cérémonie en l’honneur de ceux que l’on n’appelle plus que « les héros du Commandant Viort ». Les cercueils sont amenés au port par le vapeur La Victoire, puis placés dans des chars funèbres et dirigés à petite vitesse vers la gare. Les édifices publics, les administrations, les consulats, ainsi que de nombreuses maisons particulières ont mis leur pavillon en berne, rapporte le journal Le Courrier Rochelais. La foule est là, immense et recueillie ; les autorités civiles, militaires et religieuses sont aussi venues pour un dernier adieu aux sauveteurs victimes du devoir. Les discours exaltent le sacrifice de ces hommes jeunes, morts pour avoir voulu porter secours à des marins étrangers. « Il restera à leurs enfants le souvenir de héros dignes de la plus grande admiration […]. Leur sacrifice n’aura pas été vain. Par-delà les frontières, cette mort sublime ajoute à la grandeur de la France […] Ils ne seront pas oubliés. »

L'église de la Chaume parée de tentures noires

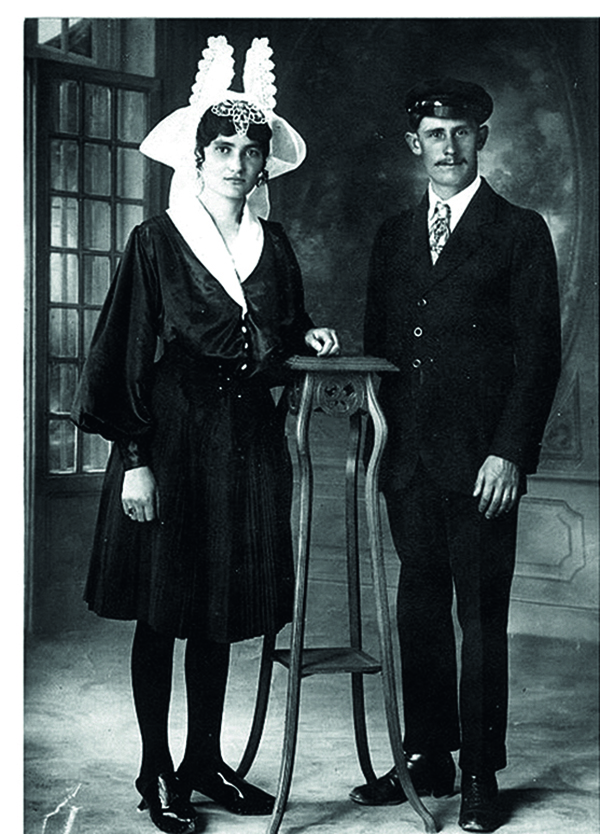

Le 6 mars, l’hebdomadaire Le Journal des Sables et de la Vendée Réunis titre : « Les Héros de la Mer. Obsèques de Jules Barbeau, victime de son dévouement. » L’impressionnante cérémonie des morts se déroule en l’église Saint-Nicolas de la Chaume dont tout l’intérieur a été recouvert de tentures noires. L’église est trop petite pour accueillir la foule venue rendre un dernier hommage à Jules Barbeau, enfant du pays, 25 ans, marié et père de deux jeunes garçons, qui avait commencé à naviguer à 13 ans. Il obtiendra à titre posthume la médaille d’or de sauvetage de 2e classe ; sa famille recevra une allocation de secours de 500 francs de la municipalité des Sables-d’Olonne…

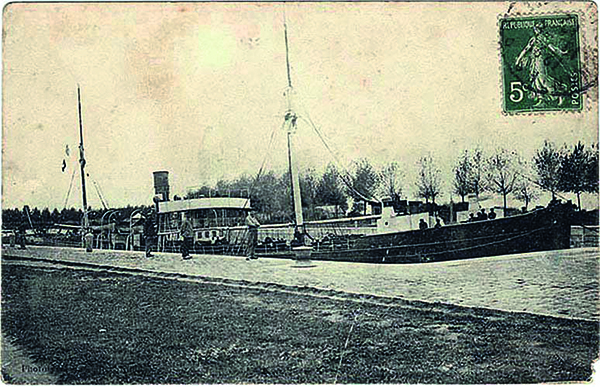

Construit à La Pallice, aux chantiers Decout-Lacourt, le Commandant Viort avait été mis en service, en grande pompe, moins de trois ans avant le drame, le dimanche 31 mars 1922. On avait fait coïncider la cérémonie officielle avec la venue du président de la République, Alexandre Millerand, qui s’est arrêté quelques heures dans le port de l’Aunis avec plusieurs de ses ministres pour fêter les deux siècles d’existence de la puissante chambre de commerce de La Rochelle, avant de partir pour une visite en Afrique du Nord.

À 16 h 30, le Commandant Viort, sorti de son abri, au haut de la cale, entre la tour de la Chaîne et celle des Quatre Sergents, avait pris contact avec son élément. Le baliseur Léonce Reynaud, venu de La Pallice, qui avait à bord le président de la République et tout son aréopage, stoppait quelques instants dans le chenal pour assister à l’événement. La presse commentait : « Mais c’est en vain que l’on cherche l’inventeur pour le présenter tout spécialement à M. Millerand et au sous-secrétaire d’État de la Marine marchande. Comme toujours M. Henry s’est effacé et, modeste à l’excès, il s’est contenté de doter La Rochelle, après tant d’autres villes françaises et étrangères, d’un bateau de sauvetage merveilleux, sans en tirer un centime de bénéfice et sans même recevoir de félicitations officielles. Quand donc le gouvernement se décidera-t-il à récompenser comme il convient ce bon serviteur de la Marine ? »

Le Commandant Viort reprendra du service

Ce canot, à propulsion voile et moteur, était en effet de type Henry, du nom de l’inventeur d’un système à redressement : celui-ci consistait en un « bulb » de lestage d’un poids de 400 kilos et débordant de 65 centimètres de la quille à son déclenchement. Lors du chavirement, ce système de bulb sortant s’est bien déclenché mais sans entraîner le redressement de l’embarcation. Il semblerait, d’après les conclusions des enquêteurs, que le canot ait touché le fond au moment de l’accident, ce qui a entraîné des déformations et des entrées d’eau et rendu le système inopérant. On continuera à faire confiance à la méthode Henry, cependant, et le Commandant Viort, une fois réparé, reprendra du service.

Les bureaux du ministère de la Marine auraient appris avec retard le double drame du Cristina Rueda et du Commandant Viort. Une lettre de Léon Meyer, sous-secrétaire d’État à la Marine, au directeur de l’Inscription maritime à Bordeaux, datée du 6 mars, en atteste, avec un certain agacement : « Il est tout à fait regrettable que l’administrateur de la Marine de La Rochelle ne m’ait pas encore adressé, à ce jour, le moindre rapport sur les circonstances du naufrage du vapeur Cristina Rueda et sur le tragique naufrage du Commandant Viort. Je vous prie de veiller à ce que, lorsque surviennent de semblables événements de nature à émouvoir l’opinion publique, l’administration de la marine marchande ne soit pas la dernière informée et je vous invite à donner des instructions très fermes à cet égard aux administrateurs. » Il est probable que l’administrateur rochelais ait été informé des remontrances ministérielles par son supérieur hiérarchique.

Le 7 mars 1925, le journal L’Illustration publie un long article de Jean Clair-Guyot qui a sans doute grandement contribué à faire connaître cet horrible drame et à susciter une intense émotion dans toute la France. Dès le 27 février, le maire de La Rochelle, M. Mailho, et tout son conseil, ont voté un secours, tandis que se constituait un « comité chargé de centraliser les fonds qui seront recueillis en faveur des familles des victimes de la catastrophe du bateau de sauvetage et d’en faire la répartition ». Les dons afflueront très vite, non seulement de la région, mais de Paris, Reims, Grenoble, Nice, la Bretagne… Les lettres des donateurs sont souvent émouvantes.

1925, annus horribilis pour le sauvetage

Dans l’épais dossier conservé aux archives municipales de La Rochelle, on trouve par exemple celle-ci, qui émane d’une dame de Dunkerque : « Mon mari est capitaine au long cours et je connais trop bien les angoisses des femmes de marins pour ne pas vouloir contribuer un peu à soulager ces malheureuses veuves. » Le montant de ces dons n’est pas connu, mais la somme est sans doute considérable. À la suite de cette souscription, 38 000 francs seront ainsi attribués à la famille Barbeau (et peut-être davantage). Une somme plus que rondelette en 1925…

La fondation Carnegie attribuera, à titre posthume, une plaquette d’argent à Jules Barbeau, ainsi qu’une allocation mensuelle de 100 francs par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans. Il en fut ainsi pour toutes les familles des sauveteurs morts dans le drame. Aux Sables-d’Olonne, on décida de ne pas attribuer immédiatement cette allocation à la famille Barbeau et de geler les fonds jusqu’à la majorité des enfants… Absurde décision : c’est avec des enfants en bas âge que le besoin d’argent est le plus crucial et l’inflation galopante de l’époque fera fondre cette somme avant la majorité des enfants. Quand Norbert Barbeau, né le 31 mai 1924 et âgé de dix mois lors du décès de son père, aura 21 ans, il ne trouvera qu’une somme dérisoire qui lui servira tout juste à payer son costume de marié…

J’ai rencontré plusieurs fois Norbert Barbeau et son épouse. Il n’avait aucun souvenir de son père, ni de sa mère car la pauvre femme, déjà de santé fragile, minée par le chagrin, s’était éteinte le 25 juillet 1925, cinq mois jour pour jour après le drame du Commandant Viort. Norbert Barbeau ne devint pas marin, il se fit coiffeur pour dames, mais il resta marqué à vie par ce drame qui l’avait fait orphelin de père et de mère, et par son enfance dans un état voisin de la misère ; il fut élevé par sa grand-mère maternelle, elle-même veuve de péri en mer. Norbert Barbeau n’est plus de ce monde depuis septembre 2010.

Sur l’île de Ré, une ancre du naufrage du Cristina Rueda est disposée sur un socle avec une plaque résumant la tragédie. Jean-Claude Neveu, un plongeur sous-marin de l’île, est à l’origine de cette initiative. Repérée par les pêcheurs de Bois-Plage, cette ancre a été portée à terre en 1980 après avoir été acquise par la commune, au titre d’épave de la mer ; les fonds ont été versés à la Caisse des invalides de la marine. Il existe une autre trace, bien ténue, du drame du Cristina Rueda : lors d’une basse mer de très gros coefficient, on peut deviner ce qui reste de l’épave. C’est à quelques encablures, un peu plus à l’est des vestiges du caboteur espagnol, que s’est échoué le 25 octobre 2006 le cargo Rokia Delmas qui fut complètement dépecé.

Le sauvetage maritime a vécu une annus horribilis en 1925 : moins de deux mois après la tragédie du Commandant Viort, lors du violent et subit coup de vent du 23 mai, vingt-sept marins bretons, dont quinze sauveteurs, périrent aux abords de la pointe de Penmarc’h. C’était le drame le plus terrible qu’avait eu à enregistrer, depuis sa création en 1865, la Société de sauvetage des naufragés.