Par Adèle Hospital – La Société humaine et des naufrages, qui a commencé ses missions de sauvetage dans les eaux de Boulogne-sur-Mer en 1825, a inspiré tout le système français. Si elle a intégré la SNSM en 2023, elle garde cependant une certaine indépendance, notamment dans le choix de son matériel. Cette pionnière célèbre cette année son bicentenaire.

Les mains enfoncées dans les poches de sa veste orange, Gérard Barron se tient devant l’entrée de la Société humaine et des naufrages de Boulogne-sur-Mer, au bout de la jetée Est. En se tournant un peu sur sa gauche, le président de la station de sauvetage a une vue dégagée sur le chenal du port et le canot tous temps. Un coup d’œil à droite et il peut surveiller la plage. Il est facile de comprendre pourquoi des gens de mer ont choisi d’installer la première station française de sauvetage en mer en 1825 à cet endroit stratégique. « Elle a quasiment toujours été ici, rappelle Gérard Barron. Sous le nouveau quai, on voit encore les vestiges de la rampe de lancement par laquelle les sauveteurs mettaient leurs baleinières à l’eau au XIXe siècle. »

Tout commence par les bains. Le début des années 1820 voit le retour de la paix en France. Les guerres napoléoniennes sont finies depuis quelques années, et les Britanniques, qui apprécient les côtes françaises, s’y rendent désormais en villégiature. La haute société anglaise se presse sur les plages boulonnaises pour y respirer l’air iodé et y prendre des bains aux vertus thérapeutiques. Après avoir revêtu leurs costumes dans des cabines attelées, hommes et femmes s’immergent séparément dans les eaux de la Manche. Les accidents sont fréquents et plusieurs noyades sont à déplorer chaque année. Il faut dire que les seuls moyens de secours mis en place par les administrations maritimes consistent à entretenir, dans un poste de douane, des boîtes fumigatoires. Composées d’un fourneau de pipe branché à un tuyau et à un soufflet, ces boîtes adoptées en 1785 permettent d’injecter de la fumée de tabac dans l’anus des noyés… Les médecins de l’époque sont en effet persuadés que l’eau qui asphyxie les victimes se retrouve dans leur estomac et non dans leurs poumons. Il va sans dire que très peu de noyés sont rappelés à la vie grâce à cette technique… Outre les baigneurs, de nombreux bateaux croisent dans les eaux de Boulogne, dont près de cent cinquante navires de pêche. Les naufrages sont courants eux aussi et très souvent meurtriers, tel celui du chasse-marée l’Aimable-Rose en 1821.

L’idée d’une association de sauveteurs bénévoles naît à l’été 1825. Le 11 septembre, dans la chapelle anglaise de Boulogne, le révérend M. A. Edge fait part dans un sermon de « la préoccupation des amis de l’humanité ». Deux mois plus tard, une pétition adressée au maire demande l’établissement d’un poste de secours dans le corps de garde de Machicoulis. L’autorisation est finalement donnée sur décision ministérielle, le 30 novembre 1825, date de naissance officielle de celle qui s’appelle alors la Société humaine.

La Société humaine prouve son utilité dès 1826

Dans leur ouvrage Histoire de la Société humaine et des naufrages de Boulogne-sur-Mer, Ernest Deseille et Jean-Baptiste Montador-Declerck détaillent les premiers moyens de la station de sauvetage : « Les guides-nageurs auraient des vestes flottantes et des cordes de secours construites d’après le plan ingénieux du capitaine Manby ; un canot plat et large fait comme ceux des Norvégiens et susceptible d’être transporté par un seul homme. » Le poste de secours comporte « une fournière [fournil, ndlr] avec chaudron et robinet, une baignoire, un poêle pour chauffer du sable et du sel, deux éponges et deux sacs à main en laine pour la friction, une table de 6 pieds et demi de long », qui permettent de donner les premiers secours aux victimes de naufrages. Dès le début, la station est une entreprise transmanche en raison de la forte présence britannique à Boulogne. Les Anglais ont créé leur première société de sauvetage, la Royal National Lifeboat Institution (RNLI, lire encadré), seulement un an auparavant, en 1824. À Boulogne, six Français et six Britanniques forment un comité directeur avec pour mission de rassembler les fonds et le matériel pour faire fonctionner la station.

La Société humaine prouve son utilité dès 1826. Deseille et Montador-Declerck rapportent que les nageurs-sauveteurs portent secours à quatre baigneurs au cours de l’été. Mais les fondateurs de la station se rendent vite compte que leurs moyens sont limités et ne permettent pas de secourir les équipages des navires qui font naufrage au large des côtes boulonnaises.

Jean-Patrick Marcq, chargé d’histoire et de patrimoine à la Société nationale de sauvetage en mer (snsm), raconte : « Le comité directeur savait très bien qu’il fallait aller plus loin en mer et se doter de vrais canots de sauvetage. Il a approché plusieurs inventeurs comme l’amiral Sydney Smith qui travaillait sur un modèle de catamaran de sauvetage, mais celui-ci était malheureusement bien trop cher pour la Société humaine. »

« C’est l’été, tout Boulogne assiste en direct au sinistre. »

Il va falloir un drame pour que les autorités se mobilisent : en août 1833, le vaisseau anglais L’Amphitrite fait voile vers l’Australie avec à son bord dix-huit marins, cent six femmes condamnées à la déportation, et douze enfants, lorsqu’il est pris dans une tempête. Le trois-mâts vient chercher refuge à Boulogne mais s’échoue à marée basse non loin de l’entrée du port. Les flots agités menacent de réduire le bateau en morceaux. Un nageur-sauveteur, Pierre Hénin, se jette courageusement à l’eau et nage près d’une heure et demie pour porter un bout au navire dans l’espoir d’établir un va-et-vient, selon le système développé dans les années 1810 par le capitaine Georges Manby. Le capitaine de L’Amphitrite, peut-être par crainte de voir ses prisonnières s’échapper, refuse toute aide. Son entêtement coûtera la vie à cent trente-cinq personnes, lui compris. Seuls trois matelots en réchappent et racontent l’horreur du naufrage.

« C’est l’été, les plages sont très fréquentées, tout Boulogne assiste en direct au sinistre. Cela va créer une émotion internationale très importante », souligne Jean-Patrick Marcq. Les sauveteurs regrettent de ne pas avoir pu secourir les personnes tombées à l’eau. La solution est claire : il faut à la Société humaine un canot de sauvetage insubmersible !

Pressé par une pétition, le ministre de la Marine accepte de faire don d’une telle embarcation, encore inexistante en France, à la Société humaine. Elle sera construite à Cherbourg d’après les plans d’un ancien capitaine de marine anglais, George Palmer. L’Amiral de Rosamel fait son entrée dans le port de Boulogne en octobre 1834. Deseille et Montador-Declerck le décrivent ainsi : « Des espaces remplis d’air, de petits morceaux de liège ou de bois léger le maintiennent à flot […]. Une disposition spéciale fait que l’eau s’écoule en quelques secondes ; enfin, il ne peut rester chaviré, ni sur le côté, ni la quille en l’air, et se retourne immédiatement lorsqu’il est roulé par la mer […]. Les hommes de l’équipage se maintiennent dans l’embarcation par des liens qui les attachent aux bancs ; ils peuvent y remonter en s’accrochant à des cordes traînantes et en s’aidant d’une ceinture formant marchepied. » Long de 9,10 mètres et large de 3 mètres, il est propulsé par quinze rameurs.

C’est le premier canot insubmersible en France. La Société humaine de Boulogne prend alors le nom de Société humaine et des naufrages. L’Amiral de Rosamel prouve son utilité en portant secours en 1836 aux quinze matelots d’un bateau de pêche échoué sur la côte, premier d’une longue série de sauvetages. Mais, en octobre 1869, une tempête interrompt brutalement sa carrière ; en trente-cinq ans d’exercice, il a sauvé la vie de près de deux cent cinquante personnes.

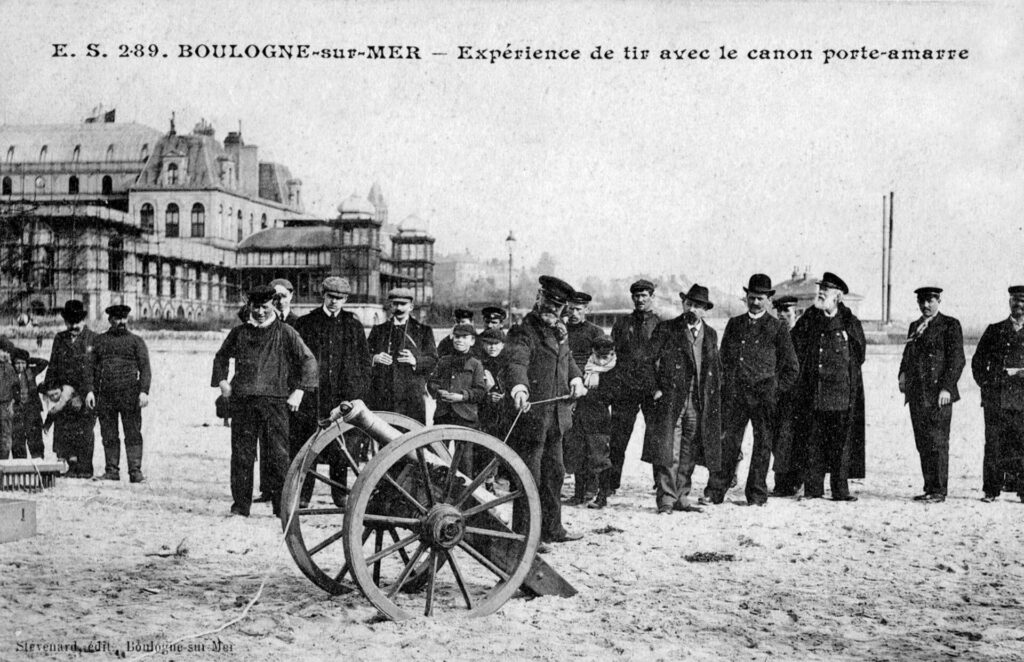

En cette première moitié de XIXe siècle, Boulogne est un champ d’expérimentations pour les inventeurs et le berceau de certaines innovations en matière de sécurité et de secours en mer. On trouve encore dans les locaux actuels de la Société humaine les souvenirs de techniques de sauvetage qui n’ont pas toutes traversé les siècles. Outre la fameuse bouée-culotte, on teste de multiples types de lance-amarres capables d’envoyer une ligne à un bateau en difficulté jusqu’à plus de 250 mètres. L’abbé Vasseur expérimente, en 1834, un appareil utilisé pour rester au fond de l’eau plusieurs minutes. En 1842, le révérend Cobbold met au point un appareil de flottaison qui aide les nageurs à se soutenir sur l’eau.

En juillet 1840, une ordonnance royale accorde aux sauveteurs un terrain où construire un nouveau poste de secours. Les travaux sont financés par la commune, le département, l’État, et par des dons de paroissiens recueillis dans les chapelles anglaises. Une maison et des dépendances sont construites à l’emplacement des locaux actuels de la Société humaine et des naufrages.

Grâce à la générosité publique, les sauveteurs se dotent de deux canots supplémentaires, construits sur le même modèle que l’Amiral de Rosamel. En 1854, l’empereur Napoléon III, lors de son séjour à Boulogne, accepte le titre de protecteur de la Société. Dix ans plus tard, le comité directeur se lance dans la construction d’un ingénieux chariot-automoteur et d’un hangar-remise permettant de lancer un canot à l’eau en quelques minutes. Comme le révèle Ernest Deseille, secrétaire-rédacteur du comité directeur, les pionniers de la Société humaine souhaitent « fonder un établissement modèle que le gouvernement n’aurait plus qu’à étudier et à imiter lorsqu’il se déterminerait à prendre l’initiative de créations semblables sur d’autres parties de la côte ». La station de Boulogne sera effectivement une source d’inspiration pour la mise en place du système français, et c’est encore le cas aujourd’hui.

La Société centrale de sauvetage des naufragés (SCSN) est créée en 1865

Bientôt se fait jour le besoin d’unifier les différentes Sociétés humaines qui se sont créées à la suite de celle de Boulogne pour drainer les financements. C’est hélas encore une fois un drame qui précipite l’action gouvernementale. En 1855, pendant la guerre de Crimée, la Sémillante, qui transporte des troupes vers Sébastopol, se jette par mauvais temps sur un récif des îles Lavezzi, au sud de la Corse, causant la mort de huit cents militaires et marins, à quelques dizaines de mètres des côtes. Il apparaît alors indispensable de créer sur tout le littoral un réseau de stations pourvues de canots de sauvetage et de lance-amarres. Pour les harmoniser et organiser la collecte de fonds nécessaires à leur fonctionnement, comme l’ont fait les Anglais avec la RNLI, la Société centrale de sauvetage des naufragés (SCSN) est créée en 1865. « La société de Boulogne négocie une convention avec la SCSN afin de rester autonome du fait de son caractère international. En parallèle, elle est reconnue d’utilité publique, ce qui lui permet de percevoir des aides du département », précise Jean-Patrick Marcq.

Les sous-sols de la station de Boulogne renferment un immense tableau intitulé Livre d’or des sauvetages. Sur le papier jauni, une plume appliquée a noté la date et le nom des bateaux secourus par les canotiers. De 1826 à 1913, la Société humaine a porté assistance à deux mille six personnes. En 1914, après la déclaration de la guerre, l’autorité militaire réquisitionne tout son matériel, notamment ses canons lance-amarres. Le poste de secours est transformé en infirmerie pour soigner les marins mobilisés malades, et la station cesse toute activité pendant la durée du conflit.

Alors que la Société centrale de sauvetage des naufragés a lancé depuis quelques années la construction de canots à moteur, en 1919, la Société humaine de Boulogne s’en tient toujours à ses canots à rame, considérant qu’ils sont mieux adaptés aux naufrages près des côtes. En 1924, sous la pression de l’opinion publique, elle se décide toutefois à passer un contrat avec la Société centrale qui lui fournit son premier canot à moteur, Les Frères Ployer. Mesurant 10,50 mètres de long et 2,80 mètres de large, le canot est muni de deux moteurs à essence indépendants, ainsi que d’une voile. Après dix ans de service, il est abandonné car jugé assez peu performant.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les sauveteurs de Boulogne sont forcés à l’inaction, d’autant que les soldats allemands ont coulé les canots. Dans les locaux de la station, une imposante cloche en fonte trône encore. De 1849 à 1940, elle était installée sur la plage et permettait aux nageurs-sauveteurs d’alerter les canotiers s’ils repéraient un naufrage. « En mai 1940, les Allemands s’en sont servi pour étalonner leurs carabines avant de tirer sur les ferries qui ramenaient les soldats britanniques chez eux », confie Gérard Barron, en passant son doigt sur les marques profondes laissées par les balles. Complètement détruite lors des bombardements, la station est reconstruite dans les années 1950.

Si l’on en sait autant sur les débuts de la Société humaine, c’est grâce à la prévoyance d’un gardien de la station qui vivait dans un appartement au-dessus du poste de secours. Lorsqu’on annonce les bombardements en 1940, il emporte dans sa fuite les archives de la station qu’il stocke à l’abri dans une cave. Des dizaines d’années plus tard, Jean-Patrick Marcq, alors étudiant, et en formation de canotier à la station, tombe sur ces caisses d’archives. « J’ai trouvé les plus anciennes archives que nous ayons sur le sauvetage : certaines remontent à 1780 avec des bulletins de la Royal Humane Society de Londres. Elles ont été très bien classées par le secrétaire de la Société humaine. On y trouve des documents amusants comme des procès-verbaux du XIXe siècle remis à des baigneurs qui ne portaient pas une tenue de bain conforme. »

Si la Société nationale de sauvetage en mer est créée en 1967, la Société humaine de Boulogne a toujours gardé une certaine autonomie par rapport à elle. « Quand on ne trouvait pas ce qu’on voulait en termes de casque, de sécurité et de communication auprès de la SNSM, on les achetait à la RNLI en Angleterre », explique Gérard Barron. Le premier semi-rigide qui arrive à la station, et en France, dans les années 1980, est lui aussi fabriqué au Royaume-Uni, tout comme les deux qui l’ont suivi. Encore une fois pionnière dans ses choix, la Société humaine est bientôt imitée par la SNSM qui se dote elle aussi de semi-rigides. Aujourd’hui, le dernier d’entre eux, le Président Jacques Lebrun, est à l’abri dans les locaux de la station. Pouvant embarquer une vingtaine de personnes, il sort environ vingt fois par an.

En 2023, la Société de Boulogne a intégré la SNSM tout en restant libre dans le choix de son matériel. Elle refuse, par exemple, d’acquérir le navire hauturier NSH 1 proposé par le siège parisien et préfère prolonger la vie du canot tous temps Président Jacques Huret. Les relations avec la RNLI sont toujours bonnes : « Nous faisions des entraînements communs sur le banc, au milieu de la Manche, qui n’ont pas repris après le Covid malheureusement », souligne Guillaume Gatoux, patron du Président Jacques Huret. Lui qui s’est engagé comme bénévole en 1997 reconnaît qu’« il y a beaucoup à apprendre des sauveteurs anglais. Ils ont une très bonne organisation. »

« Quand on vous passe un bébé trempé qui vient d’être sauvé d’un pneumatique, ça vous fait quelque chose… »

Depuis quarante-cinq ans qu’il préside la Société humaine et des naufrages, Gérard Barron a vu ses missions évoluer : « Nous intervenons toujours autant pour des remorquages sur des navires de pêche, mais le nombre d’alertes pour des petits bateaux plaisanciers a énormément diminué. Au début de ma carrière, il y avait une alerte toutes les semaines ; aujourd’hui, il n’y en a plus qu’une trentaine par an. C’est grâce au travail de prévention des clubs de voile, notamment. »

Ce qui a changé pour Boulogne, comme pour les quatre autres stations de sauvetage du Nord, c’est la crise migratoire depuis 2018. L’année 2021 a particulièrement mis à rude épreuve les sauveteurs boulonnais : grâce à leur semi-rigide et leur canot tous temps, ils ont porté secours à sept cent huit « migrants », dont cinq cent quatre-vingt-seize ont été sauvées d’un danger réel et imminent. Michel Runigo, canotier à la station depuis quatre ans, et ancien directeur de lycée maritime, souffle : « On a beau avoir travaillé en mer pendant des décennies, quand on vous passe un bébé trempé qui vient d’être sauvé d’un pneumatique où s’entassaient cinquante personnes, ça vous fait quelque chose… »

Pour la station et ses trente-huit bénévoles (dont dix-huit embarqués), il s’agit maintenant de préparer un déménagement dans de nouveaux locaux. La Société humaine et des naufrages n’ira pas bien loin : elle traversera le chenal de la Liane pour continuer à veiller sur le port de Boulogne, ses plages et ses eaux. ◼