Propos recueillis par Anne Kiesel et dessins de Hubert Poirot-Bourdain - « Aux huîtres, on est au grand air. J’aimais bien. Je n’avais pas une seconde d’hésitation, je respirais quand j’arrivais là-bas. » À quatre-vingt-quatorze ans, Jeannine Le Cavorzin habite dans les Côtes-d’Armor, près de Paimpol, à Plouézec. Anne Kiesel l’a rencontrée juste à côté des parcs ostréicoles où elle a travaillé toute sa vie au grand air iodé.

Je suis née à Paris, en novembre 1929. Je suis arrivée ici à Plouézec, chez mes grands-parents maternels, à l’âge de trois ans, dans une maison à Saint-Riom, au-dessus du lavoir. J’ai un frère, qui a deux ans de plus que moi, il a été envoyé ici quand il avait un an. Notre mère devait être malade, mais on ne nous a jamais rien expliqué. Elle est morte quand j’avais huit ans. Elle était infirmière. Mon père s’est retrouvé seul. J’ai été élevée par mes grands-parents.

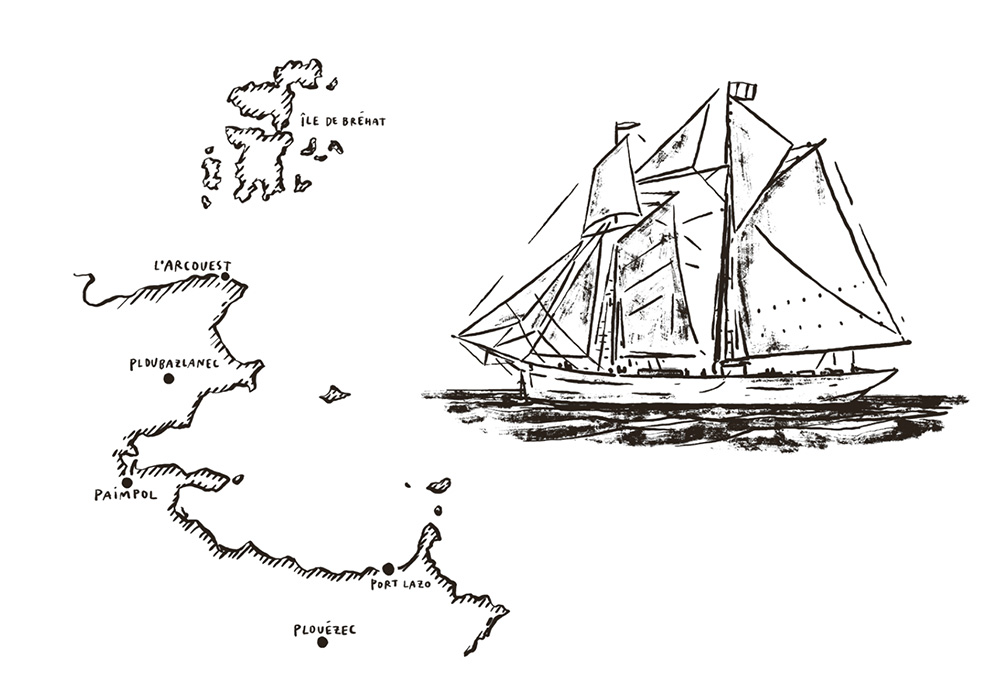

Mon grand-père avait été pêcheur d’Islande, sur les goélettes à voile. Ma grand-mère et les autres femmes allaient au Cumunou, sur la butte. De là, elles voyaient les goélettes arriver, les goélettes qui passaient devant la Chèvre. À la retraite, mon grand-père a continué à faire la pêche, pour son plaisir, sur son canot breton, un petit bateau en bois avec une voile rouge. À dix-douze ans, mon frère avait la mer dans sa nature, il allait à la pêche avec le grand-père.

En 1945, je suis repartie à Paris, chez mon père et ma belle-mère, qui avait une fille. J’étais contente : j’étais arrivée dans l’appartement où avait vécu ma mère. Je me suis inscrite à l’école de commerce. En deux ans, j’ai eu mon brevet commercial, pour être employée de bureau, secrétaire sténo-dactylo. J’ai fait de la sténo pendant trois ans, et puis je me suis mariée. Je me suis mariée avec un fayot, un marin d’État. Je l’ai rencontré au bal, à Plouézec. Il arrivait d’Indochine, il était sur un démineur. Il était auréolé, il parlait d’Indochine. C’était un grand copain de Jean, mon frère. On ne se cassait pas la tête à cette époque. Mon frère : Jean, moi : Jeannine !

On s’est rencontré en 1950, et marié l’année d’après. Malheureusement, il est tombé malade un an après. Il a été exclu de la Marine parce qu’on lui a enlevé un rein, en 1956, le jour du mariage de Grâce de Monaco. Je rêvais d’aller en Martinique avec lui. Ici, les femmes de marins du commerce ne travaillaient pas.

Il a vécu jusqu’en 1987. Un moment, il a fait la pêche avec le bateau de son père, mais il n’a pas été accepté à la deuxième visite médicale. Après, il a travaillé à la coopérative maritime de Paimpol, là où il allait prendre son matériel. Il savait gréer les lignes à congres, il a travaillé là.

Moi, j’ai commencé aux huîtres en 1960 environ. Pierrick est né en 1957, il n’allait pas à l’école, il devait avoir quatre ans. J’ai dû commencer en 1960 ou 1961. Parallèlement, j’ai aussi fait des ménages, quand je n’étais pas de marée. Les ménages, c’était l’esclavage ! Il n’y avait pas d’aspirateur ni rien. J’étais plus mortifiée de faire les ménages que les huîtres. Aux huîtres, on est au grand air. Même être sous la pluie, n’importe quoi, j’aimais bien. Je n’avais pas une seconde d’hésitation, je respirais quand j’arrivais là-bas.

Je dois tenir un peu de mon grand-père, à vouloir être là, sur la vase. Mon frère avait ça, lui aussi.

Je ne sais plus du tout combien on était payées. Quand j’ai commencé, c’était des huîtres plates qu’on élevait, dans des parcs au sol. C’était que des ostréiculteurs morbihannais qui faisaient ça. Les femmes ramassaient les huîtres avec les deux mains, et quand le panier était plein, un matelot venait le prendre pour le mettre sur le bateau.

On était dix ou douze en ligne, avec un panier entre chaque femme. En tout, il y avait vingt à trente femmes à ramasser des plates à la main. On travaillait pendant 3 heures, ou 3 h 30 aux plus grandes marées.

Au début, je faisais partie d’une équipe volante, avec Marie, la gardienne. C’est avec elle que j’ai appris. Je suis restée quelques années ouvrière ostréicole, puis je suis devenue gardienne. On n’était pas plus payée à l’heure en étant gardienne, mais on travaillait un peu plus de jours, quand il fallait veiller sur le parc. Les parcs étaient entourés d’un petit grillage. Quand il y avait eu un coup de vent, il fallait nettoyer ces barrages. Les huîtres plates, ça glisse, et elles s’entassaient le long du barrage, il fallait vérifier que des huîtres n’étaient pas coincées dans le barrage. Ça, c’était le travail de la gardienne.

J’ai bourlingué, j’ai eu plusieurs patrons. C’était bien d’être avec les copines, au grand air, avec la nature, la mer, le vent. On parlait entre nous. Le patron nous disait « vos gueules les mouettes ! », on en riait. C’était bien de travailler avec des femmes, ça rigolait. J’étais sportive de mon plein gré. Ce que je regrettais un peu, c’était mes cheveux, j’étais toujours mal coiffée, je ne mettais pas de fichu, les autres non plus ne mettaient pas de bonnet. Quand il pleuvait, on avait la capuche du ciré. Depuis que je suis en retraite, je vais tous les quinze jours chez ma coiffeuse, pour une mise en plis, et trois ou quatre bigoudis.

On ramassait les huîtres à la main. Après, on a eu des râteaux. On regardait entre nous. Celle qui allait le plus vite, elle ralentissait pour que la plus lente de la rangée se fasse pas engueuler.

La plupart des patrons étaient corrects. Il y en a eu un seul qui nous insultait, qui gueulait : « Bande d’esclaves ! Celle qui n’est pas contente, qu’elle laisse son panier ! Il y en a dix qui attendent pour le prendre. » On faisait pas de cas de ça. Il fallait être blindée, déjà, pour supporter des individus comme ce patron, en plus des intempéries. Mais on n’a jamais eu aucun autre patron qui nous disait ça. Ce patron-là, il n’est pas resté dans le coin. À la fin, il a eu une extinction de voix, à force de crier !

On travaillait cinq, six ou sept jours en grande marée. En petite marée, c’était la gardienne qui avait le plus de jours.

On avait un patron qui nous payait chez Mme P., le café de Port-Lazo. Il avait pris l’habitude de nous offrir l’apéritif. Mais on a dit : « C’est bien joli, l’apéro, mais nous, on n’a pas mangé, et on veut un franc de plus, et pas d’apéro ! Ou alors on s’en va ! » Et on a eu ce qu’on voulait. On était payées à la fin de la marée, mais on n’était pas déclarées. Et quand la retraite est arrivée, il n’y avait pas grand-chose. À la MSA, j’ai 380 euros de retraite…

J’ai travaillé trois ou quatre ans aux huîtres plates. Puis le virus est arrivé d’un coup, et elles ont crevé. On a vidé les parcs. Chez mon patron, ça n’a pas longtemps été libre. Dès que les huîtres creuses sont arrivées, il en a mis. Mais les portugaises grossissaient trop. Les clients n’en voulaient pas. Elles étaient à plein dans la vase, on avait des râteaux pour essayer de les désenvaser, on avait du mal, le râteau ripait sur la coquille, elles se réenvasaient aussitôt.

Puis sont arrivées les japonaises. Ils les amenaient à dix-huit mois, et à trois ans elles sont bonnes à manger. Celles-là, on aurait bien pu les travailler à plat. Mais on a commencé à travailler sur les tables. C’était différent : on n’avait plus les barrages à nettoyer. Mais il fallait retourner les poches, taper dessus pour pas qu’elles s’accrochent. Les hommes n’ont jamais aimé faire ça. Les femmes, elles aimaient. Il y avait de l’ambiance. Il fallait les secouer, essayer de les étaler le plus possible, enlever les crochets des poches sur les tables, puis remettre les crochets. Au sol, c’était fatigant : on était vraiment courbées. Avec les poches aussi, mais c’est pas pareil que d’avoir le nez dans la vase. Il fallait taper, retourner. Et il fallait passer par-dessus la table pour mettre les crochets de l’autre côté. On a commencé à deux, et puis ensuite, on faisait chacune son coin. On est moins pliées, mais il y a le poids des poches qu’il faut soulever.

Au début, on n’avait que des petites bottes, et des gants qu’on payait nous-mêmes. Après, quand on a fait les huîtres creuses, on a eu des cuissardes.

J’étais bien dans mes cuissardes. Pour rentrer à la maison, je montais le raidillon de Port-Lazo. Et je faisais tout ce que j’avais de gros à faire. On avait des lapins, je faisais tout ça, et à la fin de la journée, à la maison, j’avais encore mes cuissardes.

Quand j’ai eu ma place pour travailler à Craca, je n’avais plus rien à faire avec les parcs de Port-Lazo. J’ai aussi travaillé au Darzeillou, près de Paimpol. Il y avait un chenal à traverser, on y allait seulement aux très grandes marées, 123 ou 124 de coeff. Tandis qu’à Craca, on y allait les premiers jours de marée, à 80 ou 82. À 100 ou 110, on faisait le tour de la Chèvre, on allait même au Mez Goëlo à pied en grande marée, mais là il fallait faire très attention. Dès que je voyais que la mer remontait, je revenais.

Il fallait faire la trotte, d’ici à Craca, et même au Darzeillou, où on allait une ou deux fois par an, pas plus.

On n’a jamais entendu un ouvrier dire que son travail n’est pas dur. Mais on avait une bonne ambiance. Quand on travaillait à quatre, c’était vite fait, on bavardait et on travaillait, on suivait l’eau à mesure que la marée descendait. Parfois, je ne comprends pas : on a un coeff de 100, et on va où il faut normalement 123 ou 124.

J’ai été faire le triage de Noël, à Ploubazlanec, avec le patron des huîtres plates, et puis avec les autres, à la Plaine-sur-Mer, en Loire-Atlantique. On était nourries-logées chez le patron. Ils venaient nous chercher pour trier et préparer pour Noël. On passait la journée, on apportait notre casse-croûte. Mais j’aimais mieux être au large, être au grand air, et pas enfermée dans les maisons. Dehors, on avait le temps de lever la tête, de voir les oiseaux. En hiver, on a les bernaches qui viennent. Les mouettes, il n’y en a plus, elles sont à l’intérieur, après les tracteurs de terre. Les tracteurs de mer, ça ne les intéresse plus.

J’ai été gardienne à Craca, il n’y a plus rien à pêcher. Je voyais de temps en temps des touristes. Dans les parcs, on pouvait trouver des praires, c’étaient des anciens platiers à praires. Il y avait un peu d’herbiers, je crois qu’ils ont disparu. En dessous de Bilfot, il y avait des moules incroyables, sur des petits rochers qui se sont ensablés.

J’ai l’impression que j’ai travaillé environ trente-cinq ans. J’ai commencé à trente ans, et j’ai fini à mes soixante-cinq ans. J’étais aussi guillerette à soixante ans avec mes cuissardes !

J’ai arrêté en 1994, mon mari est mort en 1987, j’ai continué sept ou huit ans après qu’il est parti. À soixante-cinq ans, j’aurais pu continuer. Longtemps, on avait notre paie mais pas de cotisation retraite. Je ne sais plus quand j’ai été déclarée à la MSA par mon patron. Parmi nous, il y a eu des fortes têtes, il y en avait qui grognaient qu’on n’était pas assez payées.

Maintenant, je suis retraitée. Dans ma maison, quand les tracteurs ostréicoles remontent de Port-Lazo, ça fait un bruit du tonnerre, ils passent juste devant.

Je sais que c’est plus dur, que ce n’est plus du tout le même travail, ils mettent sur des palettes, ils remontent avec des tracteurs, et quand ils passent ça fait un de ces bruits ! Mais ça me plaît de les entendre, ça me donne qu’il y a de la vie. Dans l’hiver, je suis seule, les pêcheurs ont ramassé leur bateau. Il n’y a plus de circulation, il n’y a qu’eux quand il y a la marée. Ça fait du bruit, mais c’est la vie ! Et c’est pas des tracteurs neufs qu’ils mettent pour aller sur la vasière.

Maintenant, les tracteurs vont dans l’eau jusqu’au fauteuil. Il n’y a plus besoin de gardienne, ils partent quand l’eau recouvre tout… ◼