Texte d'Adèle Hospital, photos de Thibaut Vergoz – Préserver l’environnement sur l’un des sites les plus fréquentés de la côte méditerranéenne : c’est le pari audacieux du Conservatoire du Littoral qui a acquis l’archipel en 2016. Le puffin de Scopoli et l’astragale de Marseille y vivent en bonne entente avec les randonneurs, sous l’œil prévenant des gardes du parc national des Calanques et de la ville.

Vous êtes policier de l’environnement, c’est bien, ça ! C’est important de préserver les plages, les forêts, les sentiers… J’aurais bien aimé faire ce métier, moi. » Un passant interrompt Florent Lacoste, assis à la terrasse d’un café du Vieux-Port de Marseille. Il a remarqué sur l’uniforme du jeune homme l’écusson tricolore orné d’un arbre et la fleur de chardon bleu, emblème du Conservatoire du Littoral. Ce succès, qui peut paraître assez surprenant, Florent Lacoste l’explique facilement : « L’une de nos principales missions, c’est la sensibilisation du public sur le terrain. Nous travaillons avec l’ensemble des acteurs de l’archipel et nous passons la majeure partie du temps à expliquer la réglementation environnementale. On leur dit pourquoi se promener en dehors des sentiers balisés endommage les plantes locales ou dérange les oiseaux marins, par exemple. »

Le trentenaire travaille comme garde du littoral sur les îles du Frioul depuis deux ans. Cet archipel de 200 hectares est situé juste en face de Marseille, à 20 minutes en navette depuis le Vieux-Port. En 2012, il a intégré le parc national des Calanques et, en 2016, la municipalité en a cédé la quasi-totalité (136 hectares) au Conservatoire du Littoral. Le site est aujourd’hui géré conjointement par le parc national et la ville. Florent Lacoste et son collègue travaillent pour le parc national. Ils sont épaulés par un garde maritime et quatre saisonniers de la ville de Marseille. Tous ont pour mission de protéger la faune et la flore particulièrement fragiles de l’archipel et de sensibiliser les quelque cinq cent mille visiteurs qui s’y promènent chaque année.

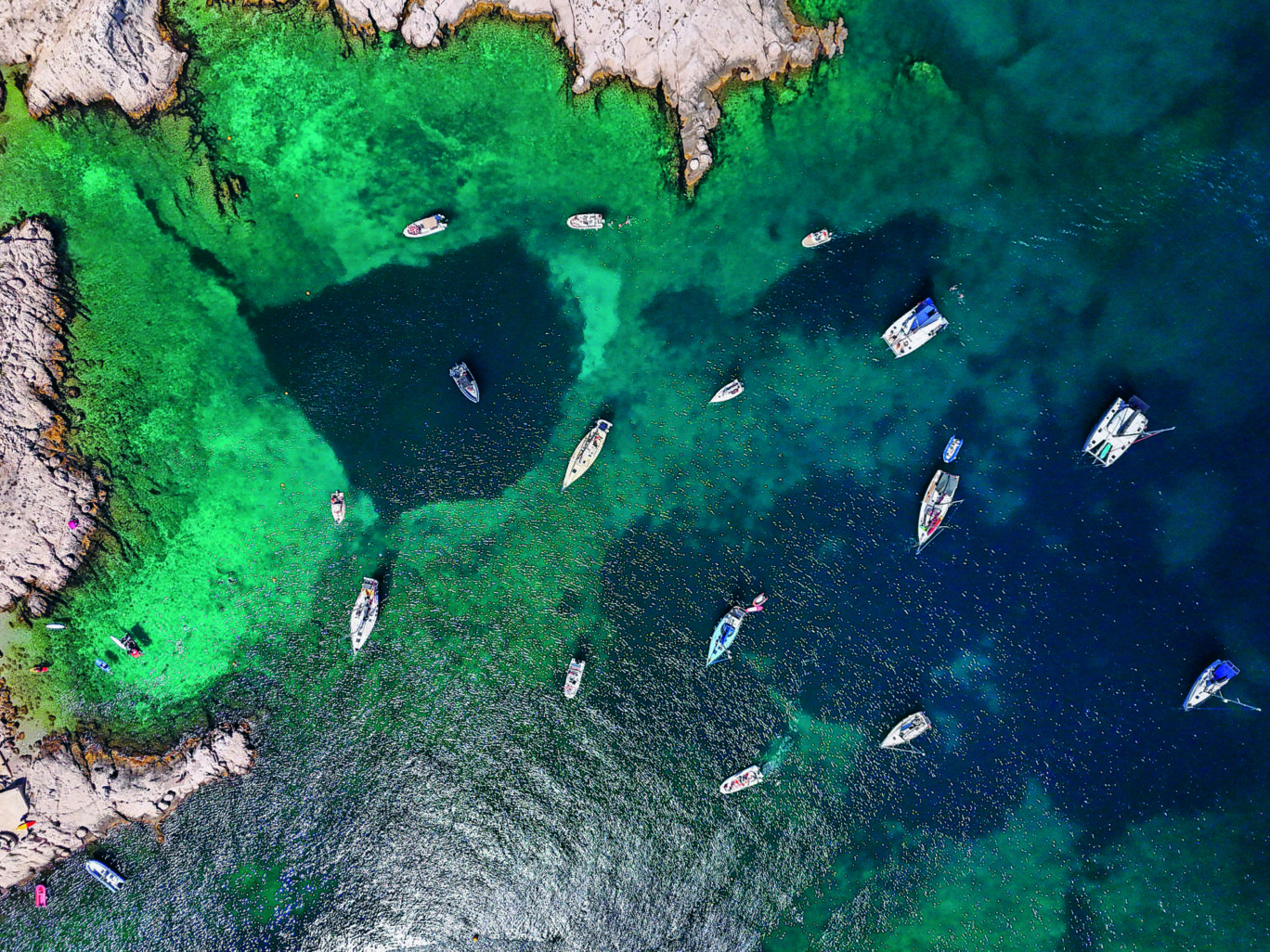

Leurs côtes calcaires sont émaillées çà et là de taches rondes d’un vert vif

Le lendemain, nous délaissons la navette du port remplie de joyeux vacanciers, de glacières et de poussettes, pour prendre place à bord du semi-rigide de la patrouille maritime municipale, L’Apogon. Caroline Illien, chargée de mission aménagement et gestion des sites au Conservatoire du Littoral, Alain Mante, responsable du secteur littoral ouest et archipels au sein du parc national des Calanques, Hervé Menchon, adjoint municipal de Marseille en charge de la biodiversité marine et du littoral et Milo Jimenez, garde maritime saisonnier, embarquent avec nous. À la barre, le coordinateur de la patrouille, Stéphane Rouède, pousse le moteur à plein régime vers l’archipel. La silhouette du Frioul se précise révélant son passé militaire et sanitaire : le château d’If, mythique prison au milieu des flots, l’hôpital Caroline, les batteries marines allemandes (lire p. 45). Même à distance, on est frappé par la blancheur des îles. Leurs côtes calcaires, très découpées, s’étendent sur près de 5 kilomètres, émaillées çà et là de taches rondes d’un vert vif. « Ici, le mistral est le maître. Il façonne la roche, brûle la végétation et décide des zones où les plaisanciers pourront mouiller », résume Alain Mante.

C’est aussi le mistral qui a fait du Frioul un lieu aussi fréquenté. Les îles sont perpendiculaires aux vents dominants et offrent ainsi un abri aux bateaux. Plus de six cents embarcations peuvent y relâcher simultanément l’été… Alors que nous nous approchons, on constate que l’archipel grouille de monde en ce jeudi ensoleillé de la fin juillet. Le port du Frioul, situé sur l’île de Ratonneau, au nord, est plein à craquer. Les serviettes s’alignent sur la plage de Saint-Estève. Et même l’île de Pomègues, rattachée à Ratonneau par une étroite digue et censée être plus sauvage, fourmille de randonneurs. La décision de créer une zone protégée sur un site aussi touristique a de quoi étonner. Dans son plan de gestion, le Conservatoire du Littoral explique son choix : « Contrairement à son voisin l’archipel de Riou […], dont la vocation est de devenir une réserve intégrale, le site du Frioul, très fréquenté, a une vocation clairement affichée d’accueil du public. Une stratégie […] doit être mise en place pour organiser la fréquentation et en limiter l’impact tout en préservant les secteurs sensibles. »

Gérer un site naturel protégé et touristique demande d’arbitrer en permanence entre préservation de l’environnement et développement économique. « Nous ne voulons pas mettre la nature sous cloche mais il faut que les activités humaines respectent la nature », résume Caroline Illien. Sur les îles, on trouve ainsi une quinzaine de bars et de restaurants, un club de kayak et une ferme aquacole biologique. Nous mettons pied à terre au port du Frioul, juste à côté de l’embarcadère de la navette où arrivent chaque heure de nouveaux flots de visiteurs. Difficile de se croire au sein d’un parc naturel alors que les terrasses sont remplies, que les maîtres promènent leurs shibas sur les quais et que les baigneurs remontent de la plage, une glace à la main. Le village du Frioul a été construit sans souci de se fondre dans le paysage. Il étire ses façades rectangulaires d’un ocre vif, dans le pur style des années 1970. Il y a tout de même une différence de taille avec n’importe quelle station balnéaire : le calme qui y règne, car les voitures sont interdites sur l’archipel, hormis les utilitaires électriques des gardes du littoral et les 4x4 des pompiers.

La maison des îles et du littoral a ouvert ses portes en juin

Imitant les vacanciers, nous prenons la route de la plage Saint-Estève. À mi-chemin, nous nous arrêtons devant un joli cabanon marseillais qui vient d’être refait à neuf. Accroché à flanc de colline, il invite le chaland à se réfugier dans la fraîcheur de sa salle principale où s’alignent les posters décrivant les espèces protégées du Frioul. Ancien logement militaire des années 1880 converti en musée, la Maison des îles et du littoral a ouvert ses portes en juin. « Le ministère de la Défense nous a affecté la maison en 2013 et depuis on réfléchissait à en faire un lieu de sensibilisation du public et de médiation. C’est l’endroit idéal : tous les visiteurs passent devant pour aller à la plage », s’enthousiasme Caroline Illien. En effet, à peine la chargée de mission du Conservatoire a-t-elle ouvert les portes du petit musée qu’un couple de touristes allemands, suivi d’un groupe de jeunes filles, s’y aventurent.

Alain Mante répond patiemment à leurs questions sur les reproductions d’oiseaux en bois suspendues au plafond : « Là, vous avez le puffin de Scopoli, là, le cormoran huppé de Méditerranée et le tout petit là-bas c’est l’océanite tempête. » Les travaux, d’un montant de 1,7 million d’euros, ont permis de restaurer le bâtiment en ruines et sa terrasse avec des pierres extraites de l’île. Le chantier a été particulièrement délicat à cause d’un habitant un peu spécial : le phyllodactyle d’Europe, une espèce protégée de gecko qui aime se cacher dans les anfractuosités de la roche. « Nous avons prévenu les ouvriers et nous leur avons demandé d’installer tous les geckos qu’ils rencontreraient pendant les travaux dans un gîte temporaire à l’écart du chantier », raconte Caroline Illien.

Nous quittons les rivages peuplés de Ratonneau et traversons tout l’archipel pour nous rendre sur les reliefs plus retirés de Pomègues. Nous grimpons au sémaphore d’où on a une vue imprenable. C’est ici que Florent Lacoste, Stéphane Rouède et leurs collègues peuvent se reposer et surveiller les îles.

Certaines zones sont interdites au public pour permettre aux puffins de Scopoli d’y nicher tranquillement. La terre n’est pourtant pas barrée de hauts grillages, aucun panneau d’interdiction n’est visible. Seuls de discrets escaliers en pierre blanche conduisent les randonneurs aux petites criques. Des pierres plantées le long des chemins les dissuadent de s’écarter et de piétiner le fragile lys des sables qui fleurit en été. « Au Conservatoire, on considère qu’un aménagement réussi ne se remarque pas », révèle Caroline Illien. Cela demande un patient travail d’observation et de longs tâtonnements. « Quand on a commencé la gestion du Frioul, on a cartographié les sentiers d’érosion. Pendant deux jours, on a observé les déplacements sur Pomègues. On a vu qu’il y avait tout un chevelu de chemins au gré des promenades et des raccourcis que prennent les visiteurs. Parmi tout ça, nous avons choisi ceux qui correspondaient aux circulations les plus naturelles », se souvient Alain Mante. Il est interrompu par Stéphane Rouède et Milo Jimenez qui tentent d’attirer l’attention d’un homme qui s’est aventuré avec ses trois enfants hors des sentiers battus. Le père de famille finit par regagner le droit chemin avec un geste d’excuse. « La plupart des interventions se passent comme ça. On arrive avec le sourire et les gens comprennent. Nous sommes là pour sensibiliser avant tout », résume le jeune saisonnier.

Le rat noir dévore les œufs et les poussins de puffins

Plus médiateurs que policiers, donc. D’ailleurs seuls Stéphane Rouède et les gardes du littoral sont assermentés pour délivrer des contraventions. Mais tout de même : « Notre nouvelle embarcation, L’Apogon, ressemble un peu à un bateau de police, ce qui renforce la crédibilité de notre équipe. C’était beaucoup plus compliqué de se faire respecter avec les précédents Zodiacs sans toit », glisse Milo Jimenez. Lui et ses collègues font plusieurs fois par jour le tour du Frioul par la mer pour vérifier que les plaisanciers et les pêcheurs ne mouillent pas dans les herbiers de posidonie. Cette plante aquatique qui recouvre les fonds côtiers joue un rôle précieux dans l’oxygénation de l’eau et le stockage du carbone. En levant l’ancre sans précaution, un bateau peut détruire un mètre carré de cet habitat qui mettra une centaine d’années à se reconstituer.

La présence humaine et le piétinement ne sont pas les seules menaces qui pèsent sur la faune et la flore endémiques des îles méditerranéennes. Tous les hivers, lorsque la fréquentation touristique diminue, les gardes du littoral déclarent la guerre aux espèces invasives. Introduits par l’Homme sur l’archipel, les rats noirs n’ont pas de prédateur naturel : « Les puffins de Scopoli sont des oiseaux pélagiques qui passent le plus clair de leur temps en mer. Ils ne reviennent à terre que pour pondre et ils ne sont pas du tout équipés pour défendre leur nid contre les prédateurs. C’est une aubaine pour le rat noir qui dévore leurs œufs et leurs poussins », se désole Alain Mante. Des pièges sélectifs sont donc installés autour des zones de nidification et de grandes campagnes de dératisation sont organisées à la basse saison. Ces opérations ont permis de maintenir le succès reproducteur de la centaine de couples de puffins nichant sur les îles marseillaises. Mais il reste encore la question épineuse des chats… Tout aussi dévastateurs pour les oiseaux marins que les rats, tous les agents s’accordent à dire que leur présence devrait être interdite sur l’archipel. « Les chats, c’est un problème politique, soupire Hervé Menchon. Interdisez-les et vous êtes sûr de ne pas être réélu ! »

Certaines plantes, comme la griffe de sorcière, le figuier de Barbarie, la luzerne arborescente ou l’agave, posent aussi des problèmes, car elles se multiplient à toute vitesse, colonisant le territoire des espèces de l’île, voire s’y attaquant directement. Les gardes du littoral, aidés de bénévoles et de travailleurs d’intérêt général, organisent des journées d’arrachage, au printemps. Auparavant, les agaves et autres plantes invasives étaient rapportés sur le continent pour y être brûlées. Depuis l’année dernière, le parc national a mis en place un composteur. Les végétaux sont broyés, mélangés à de la matière sèche puis laissés à l’appétit des micro-organismes. « La chaleur générée par le processus de décomposition détruit les graines. C’est important car nous avons le projet de distribuer le compost aux habitants d’ici quelques mois et il ne faudrait pas que les plantes se resèment », précise Alain Mante.

Le Frioul fait partie du Comité insulaire

Pour débattre de ces questions, mais aussi de la gestion des déchets sur l’île, de l’éclairage public, du tourisme, de la préservation de l’eau potable, les acteurs du Frioul se réunissent une fois par an au sein du comité de gestion. Le Conservatoire du Littoral, le parc national et la ville recueillent les demandes et interrogations des commerçants, des représentants des cent quinze habitants des îles et des associations de protection de l’environnement. « C’est une forme de démocratie participative : les propositions viennent du terrain et il y a une bonne appropriation des solutions », se réjouit Hervé Menchon.

Le Frioul fait également partie du Comité insulaire, une organisation mise en place par l’ONG Smilo (Small Islands Organisation) qui rassemble des dizaines de petites îles à travers le monde. « Nous nous voyons comme un laboratoire où nous testons des systèmes d’autonomie qui sont intéressants en contexte insulaire. Par exemple, notre projet de compostage des plantes invasives pourrait être reproduit sur d’autres îles », explique Alain Mante.

Les visiteurs regagnent la cité phocéenne alors que le soir tombe sur l’archipel. Quelques chanceux y passent la nuit dans les rares chambres à louer. Ils prolongent la cohabitation avec les espèces endémiques et le mistral dans ces îles « laboratoire » du Frioul. ◼

ENCADRÉS

Des îles à usage militaire et sanitaire

Par sa position stratégique devant le port de Marseille, l’archipel a accueilli les défenses avancées de différentes armées au fil des siècles.

En 1524, François Ier décide la construction du château d’If sur l’îlot le plus proche des côtes. Initialement prévu pour défendre la ville (et la surveiller car elle n’a toujours pas digéré son rattachement à la France en 1482), port florissant du royaume où se tient l’arsenal des galères, il est rapidement converti en prison, rendue célèbre par Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte-Cristo.

Soixante-dix ans plus tard, Henri IV fait construire les forts de Pomègues et de Ratonneau pour compléter la défense de la rade. Sous Louis XIV, l’architecte Vauban étend les fortifications à l’ensemble de l’archipel. Les multiples modifications et destructions opérées sous la Troisième République, puis sous l’Occupation allemande, donnent au fort de Ratonneau son aspect de friche militaire actuelle.

La proximité du Frioul avec la côte en a aussi fait un lieu de quarantaine idéal pour les navires souhaitant accoster au port de Marseille. À partir de 1627, tous les bateaux en provenance de la Méditerranée doivent relâcher dans le port naturel de Pomègues. Entre 1822 et 1825, les autorités construisent un nouveau port de quarantaine sur Ratonneau, dont la pièce principale est la digue Berry qui relie encore aujourd’hui les deux îles.

L’hôpital Caroline est édifié sur le plateau de Croix pour y loger les malades de la fièvre jaune. On espère ainsi que les vents soufflant sur ce promontoire emporteront les miasmes au loin…

Un champ de ruines après la guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui redoutent, à raison, un débarquement des Alliés sur les côtes provençales, organisent le Südwall, ou mur de la Méditerranée, qui s’étend de l’Espagne à l’Italie. Ils renforcent les forts sur l’archipel et construisent une dizaine de blockhaus. À la Libération, les Alliés pilonnent l’île de Ratonneau pendant trois jours, d’où un relief beaucoup plus plat que celui de Pomègues, moins militarisée. Au sortir de la guerre, les îles sont un champ de ruines et sont interdites au public jusqu’à ce que la ville de Marseille rachète la zone portuaire en 1972 et le reste de l’archipel en 2000. Une autre histoire commence alors. A. H.

L'avenir incertain du conservatoire du littoral

Sur le terrain, l’inquiétude perce. Le 3 juillet, la commission d’enquête sénatoriale sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État a publié un rapport préconisant la suppression du Conservatoire du Littoral et le transfert de ses missions à l’Office français de la biodiversité.

Aussitôt la riposte s’est organisée : le 9 juillet, une tribune, signée par près de six cents élus locaux, scientifiques et membres de la gouvernance du Conservatoire, a demandé à l’État de préserver une structure au « superbe objectif de sauvegarder le ‘‘tiers naturel littoral’’ », tandis qu’une pétition rassemble plus de vingt-cinq mille signatures. Face à la levée de boucliers, François Bayrou fait machine arrière.

En visite au siège du Conservatoire à Rochefort le 7 août, l’ex-Premier ministre rassure : « Moi, je suis pour le défendre. […] C’est une institution unique au monde, qui vise des territoires menacés en particulier pour des raisons écologiques. » L’agence semble donc tirée d’affaire pour le moment…

Des menaces insidieuses…

François Léger, président du Conseil scientifique du Conservatoire depuis 2016, n’est pas surpris : « Ce n’est pas un hasard si les organismes visés par les politiques de simplification sont ceux attachés à la protection de l’environnement. Nous vivons des temps de régression environnementale cachée. »

Le Conservatoire bénéficie d’une forte popularité auprès du grand public. « Le rôle principal des gardes du littoral, c’est l’éducation populaire, l’accompagnement des visiteurs et la veille sur les sites. Ils sont repérés par les habitants qui savent que si le joli petit chemin qui mène à la mer n’est pas privatisé, c’est grâce au Conservatoire », explique le chercheur, inquiet face à des menaces plus insidieuses : « Beaucoup de communes aimeraient que le Conservatoire achète des terrains sur leur territoire mais elles doivent refuser car elles n’ont plus les moyens de les gérer. La diminution du budget des communes est très préoccupante, car c’est un obstacle à la continuation du projet du Conservatoire. » A. H.