Par Vincent Guigueno – L’opération Dynamo est le nom donné à l’évacuation des soldats britanniques, français et belges, coincés dans la poche de Dunkerque par l’arrivée des Allemands en mai 1940. Quatre-vingt-cinq ans plus tard, son souvenir est toujours bien vivant entre les fouilles sur les épaves en France et l’Association of Dunkirk Little Ships (ADLS) qui ramène la flottille historique tous les cinq ans à Dunkerque.

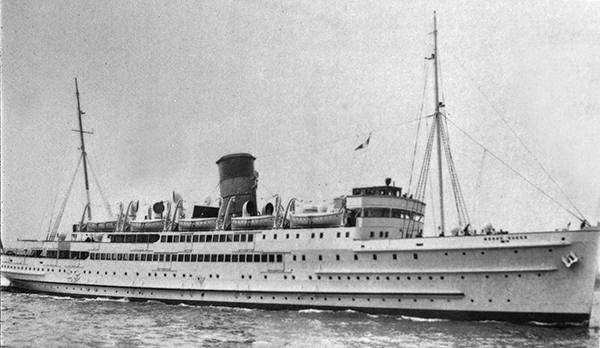

Le 20 septembre 2024 au matin, devant le poste de secours de Malo Terminus, deux archéologues et un photographe du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) attendent la marée basse (coefficient 115), dans le vent et le froid. Ils sont venus pour effectuer une expertise de l’épave de Lorina, un paquebot anglais réquisitionné en 1939 par la Royal Navy pour servir de transport de troupes. Le navire s’est échoué sur cette plage le 29 mai 1940, à la haute mer d’une marée de faible coefficient (48), après avoir été touché par des bombes allemandes pendant l’opération Dynamo.

Ce nom de code désigne le plus grand réembarquement de l’histoire, celui de la British Expeditionary Force (BEF), les troupes britanniques venues combattre sur le sol français en septembre 1939. Après une « drôle de guerre », elles se retrouvèrent encerclées dans la poche de Dunkerque au moment de l’offensive allemande du 10 mai 1940. Le 20 mai, les chars allemands atteignirent la Manche en baie de Somme, coupant toute retraite aux Anglais. Depuis son quartier général, installé dans une cave du château de Douvres, l’amiral Bertram Ramsay planifia le retour de la BEF par des routes maritimes évitant les navires rapides allemands, les mines et les bancs de Flandre. En neuf jours et neuf nuits, du 26 mai

au 4 juin 1940, 338 226 hommes, dont 123 095 soldats belges et français, furent évacués. Ils furent recueillis à bord de plus d’un millier de navires de tous types : bâtiments de guerre français et anglais, paquebots à hélices et à roues à aubes, canots de sauvetage de la Royal Nautical Lifeboat Institution (rnli), chalutiers belges et hollandais, barges de la Tamise… Les deux tiers des soldats embarquèrent depuis le port de Dunkerque mais notre mémoire commune retient les images d’hommes entassés sur les plages, tirant au fusil sur les avions allemands et s’avançant dans l’eau vers de petits bateaux venus les secourir, les fameux Little Ships.

Dunkerque devint pour les Britanniques synonyme de miracle, alors que l’opération Dynamo ne constituait « même pas le début de la fin, mais, peut-être, la fin du début » de l’extension du nazisme dans le monde, comme le proclama le 4 juin 1940 Winston Churchill dans son discours à la Chambre des Communes. Encourageant le peuple anglais à se rassembler et à se battre, il invente le Dunkirk Spirit, l’esprit de Dunkerque, qui est au cœur de la mémoire britannique de Dynamo.

Côté français, les souvenirs sont plus embrouillés. Il n’est pas rare d’entendre que les Anglais ont abandonné leurs frères d’armes belges et français sur les plages, ce qui n’est pas exact si l’on se penche sérieusement sur l’histoire militaire de l’opération. L’émouvant cimetière du fort des Dunes, à Leffrinckoucke, rappelle le sacrifice des soldats français, dont 30 000 à 40 000 furent faits prisonniers à l’issue des combats de dernière heure qui permirent l’évacuation. La propagande de Vichy entonna immédiatement le couplet de la trahison, au nom d’une anglophobie que Mers el-Kébir conforta quelques mois plus tard.

La mer est le plus grand musée maritime du monde

Pour les Français en général, et pour les Dunkerquois en particulier, Dynamo n’est le début de rien, sinon de l’Occupation allemande après une « étrange défaite », comme la qualifia l’historien Marc Bloch, évacué de Dunkerque sur le paquebot Royal Daffodil le 31 mai : « Je conserve un souvenir aigu de la ville en décombres, avec ses façades creuses, sur lesquelles flottaient de vagues fumerolles et, épars parmi les rues, moins des cadavres que des débris humains ».

Revenons sur la plage de Malo-les-Bains, où Jean Poirriez, un ancien médecin du travail qui fut longtemps bénévole au musée de l’opération Dynamo, observe les archéologues à l’œuvre. Passionné par le volet maritime de cette histoire, il compte et recompte depuis 2010 les navires engagés, leur nombre oscillant entre 1 095 et 1 595 selon l’étude impressionnante dont il a publié les résultats en 2018. Comme tous les érudits locaux réunis au sein de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, Jean Poirriez aime la précision des chiffres et des noms.

du Lorina, qui abrite de nombreux coquillages. © Vincent Guigueno

Dire que la mer est le plus grand musée maritime du monde n’est pas un vain mot au large de Dunkerque : 305 navires ont été perdus, emportant avec eux 4 585 disparus en mer. Mais aujourd’hui, ce n’est pas l’histoire qui préoccupe les pêcheurs à pied qui s’approchent du Lorina. Selon Daniel et ses amis, on y trouve les meilleures moules de Dunkerque. Leur arrivée inopinée ruine les ambitions des archéologues. Manuel Año, le photographe de la mission, remballe son drone et ses espoirs de relevé en trois dimensions de l’épave. Cécile Sauvage, responsable des littoraux Manche Est-mer du Nord au drassm, et Claire Destanque, qui a rédigé un master d’archéologie sous-marine sur l’opération Dynamo, gardent le sourire et le moral. Grâce à un financement du DRASSM (ministère de la Culture), de la Communauté urbaine de Dunkerque, et d’Historic England, une grande campagne pluriannuelle d’expertise des épaves gisant dans les eaux sous juridiction française a été lancée.

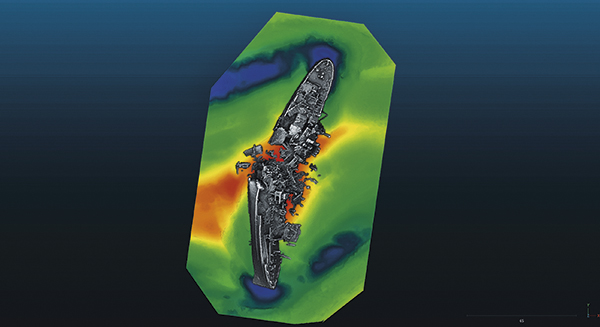

À l’automne 2023, le navire d’exploration archéologique André Malraux, équipé d’un sondeur multifaisceaux et d’un sonar à balayage latéral, a retrouvé et étudié vingt-sept épaves connues des plongeurs. La mission a également documenté dix-neuf sites supplémentaires, dont deux pourraient correspondre à des navires de Dynamo. En ce mois de septembre 2024, les archéologues poursuivent leurs recherches sur l’estran en profitant des marées à fort coefficient.

Si l’intérêt scientifique des pouvoirs publics pour ces épaves est assez récent, celui des Dunkerquois date d’une cinquantaine d’années. Jusqu’alors, les épaves qui n’avaient pas été récupérées pour leur ferraille pendant la guerre étaient découpées au chalumeau ou détruites à la dynamite par les entreprises chargées de les enlever. C’est le cas du torpilleur L’Adroit, construit en 1924 dans les Ateliers et Chantiers de France de Dunkerque, qui s’échoua devant la plage de Malo-les-Bains le 21 mai 1940, après avoir été bombardé. L’épave, bien connue des baigneurs du bord de mer, est vendue aux enchères en 1958, découpée, avant de disparaître définitivement aux débuts des années 1970. Le goût des épaves naît à la fin des années 1960 avec la création d’un club de plongée dont les membres fondateurs, d’anciens plongeurs-démineurs de la Marine et des employés d’entreprises de travaux sous-marins, sont devenus des passionnés d’histoire.

Plonger sur une épave n’est pas une sinécure

Le développement du club a fortement contribué à une meilleure connaissance, et donc à une protection des épaves, en particulier celles de Dynamo, mais pas uniquement puisque la zone est un véritable cimetière marin. Le site Internet « Épaves au large de Dunkerque », qui archive les découvertes sur une carte numérique, est une mine d’informations ; chaque point gps renvoie vers un dossier mis à jour par les bénévoles du club. Plonger sur une épave n’est pas une sinécure. Il faut la « pêcher » à l’aide d’un grappin avant de descendre à l’étale, afin de ne pas être emporté par les forts courants de marée.

Patron du semi-rigide et nageur de bord à la SNSM de Dunkerque, Vincent Loonis peut parler de ses plongées pendant des heures devant une carte marine du détroit du Pas-de-Calais : ses épaves phares sont le Keith, un destroyer anglais coulé le 1er juin 1940, qui gît en bordure du chenal Est de Dunkerque, et, plus au large, le contre-torpilleur allemand Bruno Heinemann, qui a sauté sur une mine le 25 janvier 1942. Vincent évoque également le Mona’s Queen III, un paquebot à vapeur reliant Liverpool à l’île de Man, qui repose en deux morceaux par une faible profondeur, non loin de la bouée est numéro 1, dite Floride, du nom d’une autre épave de la Seconde Guerre mondiale. On peut voir sur le pont en bois des treuils, des cabestans, des écoutilles et, à la poupe, le safran et deux grandes hélices. Le 29 mai 2010, soixante-dix ans jour pour jour après le naufrage du Mona’s Queen, son ancre est relevée par le baliseur Hauts-de-France, à la demande des autorités de l’île de Man, et rapatriée à Port Saint Mary, où un mémorial a été érigé à la mémoire des marins disparus.

Si l’on n’est pas tenté par un baptême de plongée en mer du Nord, il est possible de profiter des grandes marées pour voir quelques épaves à basse mer. Au départ de Zuydcoote, celles-ci se visitent sous la conduite de Bruno Pruvost. Nous nous étions rencontrés au bastion 32, ancien quartier général de l’amiral Abrial en mai 1940, qui abrite le musée Dunkerque 1940-Opération Dynamo. Bruno y veille sur les biens culturels maritimes déposés par le DRASSM, dont la barre à roue du Mona’s Queen. Jeune retraité de l’administration pénitentiaire, « guide nature patrimoine volontaire », il est aussi élu de la commune de Zuydcoote. Avec ses multiples casquettes, il porte le projet d’aménagement de la Ferme Nord en maison d’accueil du grand site des Dunes de Flandre. Spécialisé dans l’élevage, elle avait été construite en 1910 pour assurer l’autonomie alimentaire du Sanatorium, aujourd’hui connu sous le nom d’hôpital maritime. Ces bâtiments et la dune Dewulf voisine constituent le décor du célèbre Week-End à Zuydcoote (1964), le film d’Henri Verneuil adapté du roman de Robert Merle (1949). Bruno rêve d’exposer dans cette ferme les vestiges maritimes de l’opération Dynamo.

Ce matin, nous avons rendez-vous pour aller sur l’une des plus impressionnantes épaves de Dynamo, le Crested Eagle. Ce bateau à roues à aubes est visible à toutes les marées mais il faut attendre les vives-eaux pour pouvoir en faire le tour. Mis en service sur la ligne Londres-Ramsgate en 1925, il appartenait à la General Steam Navigation Compagny quand il fut réquisitionné et armé par l’Amirauté anglaise. Avec son sistership, le Royal Eagle, il fut dirigé vers Dunkerque le 28 mai et amarré au môle Est. Chargé de six cents hommes, dont de nombreux blessés, il appareilla et fut immédiatement bombardé par des Stukas. Le Crested Eagle prit feu, les hommes se jetèrent à l’eau mais ils pataugèrent dans l’huile répandue autour du navire, et furent mitraillés par les avions ennemis ; ceux qui étaient restés à bord se transformèrent en torches vivantes. Avec près de trois cents morts, c’est l’un des plus terribles drames de l’évacuation. Bruno dit que l’épave conserve des corps : « Ce n’est pas un vulgaire morceau de ferraille mais bien une nécropole que nous avons sous les yeux. » Il ajoute qu’en septembre 1996 des prospecteurs qui s’affairaient autour de l’épave ont découvert des ossements, aujourd’hui inhumés dans un cimetière militaire britannique.

Ramsgate vit au rythme de la marina et du tourisme

La plage de Malo Bray-Dunes est un lieu de mémoire hanté par les fantômes des soldats et des marins morts en 1940. Les épaves, plus que les objets dans les vitrines des musées, sont les traces encore visibles de l’histoire. Celles-ci sont même convoquées dans des débats engageant l’avenir du territoire, comme le projet d’implanter quarante-six éoliennes au large de Dunkerque. L’opposition « classique », au nom d’un horizon marin vierge et intouchable, se conjugue ici avec un devoir de mémoire envers les morts de Dynamo. Le « vent du passé » souffle sur les plages du Nord, comme l’écrit l’historien Guillaume Lachenal dans une chronique du quotidien Libération en février 2021.

Au départ de Dunkerque, le ferry de la compagnie danoise DFDS rallie Douvres en deux heures. En prenant la route 256 qui longe les côtes est du Kent, on rejoint rapidement la ville de Ramsgate. Son port, qui n’accueille plus de trafic transmanche depuis 2013, vit au rythme de la marina et du tourisme balnéaire, dopé au XIXe siècle par l’arrivée du chemin de fer. En cette période de l’année, l’atmosphère est plutôt calme. Des bénévoles font visiter à la lampe torche l’impressionnant réseau de tunnels dans lequel la population s’est réfugiée pendant le Blitz de 1940. Sur les murs de la ville, des plaques commémoratives rappellent que le port abritait toute une flottille de torpilleurs, de petites canonnières et de navires de sauvetage pour les aviateurs tombés dans la Manche. Aujourd’hui, on y trouve un canot tous temps de la rnli, les vedettes des pilotes de la Tamise, ainsi que les navires de la Border Force, dont la mission est de recueillir les exilés qui tentent de rejoindre l’Angleterre sur de précaires pneumatiques, connus sous le nom de Small Boats.

Sur le quai de la marina, le bâtiment de l’horloge, dont le premier coup de midi indique l’heure au méridien de Greenwich, a été transformé en musée maritime. Il est fermé depuis 2021. L’année précédente, le musée s’était séparé de Sundowner (1912), un yacht à moteur de 17,60 mètres qui appartenait à Charles Lightoller, le second du Titanic. Un autre yacht est aujourd’hui amarré devant le musée, Brown Owl (1928), un élégant ketch motorisé de 12,80 mètres, avec ses membrures en chêne et son bordé en pitchpin.

Au Royal Temple Yacht-Club, dont le bar aux vitrines remplies de trophées est ouvert à tous, on annonce une conférence de Kevin Finn, propriétaire de Brown Owl et commodore de l’Association of Dunkirk Little Ships (ADLS). Celle-ci réunit les propriétaires des navires engagés dans les opérations d’évacuation des soldats alliés au printemps 1940 : Dynamo bien sûr, mais également Cycle, l’évacuation à partir du Havre, et Aerial, qui concerna tous les ports de la Manche et de l’Atlantique. L’association compte une centaine de membres, autorisés à hisser le pavillon de ce club très fermé : une croix de Saint-Georges frappée des armes de la ville de Dunkerque. Selon Jean Poirriez, deux cent cinquante-neuf vedettes, yachts et navires de plaisance motorisés ont participé à Dynamo, dont un tiers furent coulés ou abandonnés sur les plages. L’ADLS avance, quant à elle, le nombre de huit cent cinquante Little Ships, en incluant l’ensemble des navires civils.

De vrais little ships dans le film Dunkirk

Dans la mémoire britannique, ces Little Ships sont l’équivalent de nos taxis de la Marne de la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire les symboles d’un miracle qui arrête la marche inexorable des troupes allemandes. De nombreux livres et documentaires ont raconté l’histoire derrière le mythe, tel que l’a réactivé Christopher Nolan dans Dunkirk (2017). Le film fait la part belle au Moonstone, un bateau à moteur dont le propriétaire, Mr Dawson (Mark Rylance), son fils Peter et un jeune garçon, Georges, trompent la vigilance des soldats en faction pour partir en direction de Dunkerque. Or ce sont des marins de la Royal Navy qui armèrent les petits bateaux de plus de 9 mètres réquisitionnés par l’Amirauté dans les ports du sud de l’Angleterre. Contrairement à ce que le film montre, ils firent rarement route par leurs propres moyens, mais furent remorqués au large de Dunkerque pour effectuer des norias entre les plages et les transports de troupes. Pour l’anecdote, le navire retenu pour jouer le rôle du Moonstone, Revlis (1939), fut bien mobilisé par la Royal Navy pendant la guerre, mais pas pour Dynamo. En revanche, plusieurs authentiques Little Ships – Caronia, Mary Jane, Mimosa, Prunella… – figurent au casting.

À l’époque, ces derniers avaient déjà à leur actif plusieurs traversées de la Manche, qui sont organisées tous les cinq ans par l’ADLS. L’association est née en 1965, à l’initiative de Raymond Baxter (1922-2006), pilote de chasse de la Royal Air Force pendant la guerre, devenu présentateur à la BBC à partir des années 1950. En 1964, de retour d’un enregistrement, il découvre L’Orage, un petit bateau à moteur de 1938 à la coque en chêne et acajou, à Staines, une commune traversée par la Tamise, en amont de Londres. Il l’achète et réalise bientôt que L’Orage a été impliqué un quart de siècle plus tôt dans l’opération Dynamo.

Raymond Baxter contacte alors le Sunday Times, dont le rédacteur en chef est un rescapé des plages de Dunkerque. Un courrier est publié dans le journal en octobre 1964, indiquant que Baxter a l’intention de ramener son Little Ship en France au mois de juin 1965, et que si d’autres propriétaires souhaitent se joindre à lui, ils peuvent écrire au journal. Le Sunday Times accepte d’aider à organiser la traversée s’il reçoit douze réponses. Quarante-trois bateaux feront finalement le voyage, sous la surveillance de la Royal Navy et de la RNLI. L’événement est un succès (inattendu), relayé par le journal et la bbc, qui en assure la couverture radiophonique et télévisuelle. À la fin de l’année, une association est créée pour perpétuer la mémoire des Little Ships et organiser les traversées quinquennales vers la France.

Baxter et les cofondateurs de l’association, Charles Lamb et John Knight, n’ont pas inventé le mythe des Little Ships. Pendant la guerre, un documentaire consacré aux charpentiers de marine, Little Ships of England (1943), souligne déjà leur rôle dans l’opération Dynamo. Ils n’inventent pas non plus les commémorations qui commencent immédiatement après-guerre, des vétérans anglais retournant défiler dans les rues de Dunkerque. Pour le dixième anniversaire, en 1950, ils embarquent de Margate à bord du paquebot Royal Daffodil, sur lequel Marc Bloch avait pris place. Annulée en 1970 pour cause de mauvais temps, la traversée des Little Ships va trouver sa place dans les grandes manifestations commémoratives organisées tous les cinq ans, auxquelles il n’est pas rare de voir assister un membre de la famille royale. En 2000, ce fut le prince de Galles, Charles, qui la représenta. La reine Elisabeth était attendue en 2020, mais la pandémie conduisit à annuler les commémorations du quatre-vingtième anniversaire. Le rituel est immuable : les Little Ships convergent vers la marina de Ramsgate, où le commodore donne son feu vert pour la traversée, toujours escortée par la Royal Navy et la RNLI.

Ramener les navires sur le lieu de l'histoire

Au printemps prochain, soixante-quatorze Little Ships rallieront donc Ramsgate pour traverser la Manche de conserve, en espérant que le temps soit aussi clément qu’en 1940. L’ambition de l’ADLS n’est pas de reconstituer la réalité de l’opération, mais de ramener les navires qui en furent les témoins sur le lieu de l’histoire.

La croisière n’est pas une partie de plaisir pour ces old ladies. La liste transmise aux autorités précise que leur vitesse de croisière oscille entre 5 et 10 nœuds. Lors des premiers rassemblements, certains n’avaient pas de moyens de communication radio. Se qualifiant lui-même de « yacht-club le plus select du monde », l’ADLS porte une mémoire de Dynamo qui met en avant non pas directement des hommes mais des bateaux, dont les propriétaires n’étaient pas nés quand leur Little Ship participait à l’Histoire. Aujourd’hui, avec la disparition des derniers témoins humains, ce sont les navires qui rappellent les sacrifices du printemps 1940 et les valeurs du churchillien Dunkirk Spirit.

Retour à Dunkerque, où des marins rêvent de se joindre un jour à cette flottille des Little Ships. Dans les locaux du Yacht-club de la mer du Nord, créé en 1958, Pierre-François Deniau et Hubert Troncquée mettent la dernière touche au diaporama qu’ils vont présenter au musée national de la Marine le 25 septembre 2024. Ils ont créé depuis quelques semaines une association afin de construire une réplique de Saint-Denise-Louise, dont l’épave est toujours visible à l’entrée du môle 1 du port de Dunkerque, près des anciens établissements Jokelson et Handstaem. Construit aux chantiers Hillebrand d’Ostende en 1935 pour un patron de pêche dunkerquois, Victor Marteel, ce dundée ponté est utilisé en 1939 comme dragueur de mines auxiliaire sur les bancs de Flandre. Il participe à l’opération Dynamo, évacuant cent seize hommes qu’il débarque en Angleterre. À la Libération, il reprend la pêche jusqu’en 1973. Il est acheté en 1986 par deux particuliers qui veulent le restaurer, puis en 1990 par la ville de Dunkerque. Classé Monument historique deux ans plus tard, mais délaissé, Saint-Denise-Louise est aujourd’hui dans un état structurel qui, selon les hommes de l’art, ne permet pas d’envisager une restauration. Le déménagement et la sécurisation de l’épave devant le bastion 32 et le musée Dunkerque 1940 ont été abandonnés en raison d’un coût jugé prohibitif.

Cette situation est assez banale sur tout le littoral, où les collectivités et les associations peinent à maintenir à flot le patrimoine maritime. La solution envisagée pour faire renaître le dundée l’est moins. Les instigateurs du projet de réplique ont dévoilé leur plan dans un numéro récent de La Vigie de la Citadelle, journal dunkerquois « à deux balles, à but non lucratif créé en 1983, sortant… quand on a assez de conneries à dire et de trucs intéressants à raconter ».

L’association encourage la ville à demander le déclassement du Sainte-Denise-Louise afin de pouvoir en devenir propriétaire, une transaction impossible tant que l’épave reste un bien public. Une fois propriétaire, elle envisage de créer un chantier d’insertion pour construire une réplique, en y insérant des éléments de l’original encore sains. Cette solution a reçu un accueil très favorable de la part de Kevin Finn, le commodore des Little Ships. Ce dernier autoriserait la réplique à hisser son pavillon et donc à l’accueillir au sein du most exclusive yacht club in the world. On imagine déjà la fierté de Pierre-François, d’Hubert et de leurs amis à la barre de leur dundée, quand ils longeront la plage de Malo Bray-Dunes et ses épaves, en racontant l’histoire de l’opération Dynamo à leurs passagers. En s’inspirant du modèle anglais, maritime et convivial, ce projet fait souffler l’« esprit de Dunkerque ». ◼

Bibliographie :

Lormier Dominique, La Bataille de Dunkerque, 26 mai-4 juin 1940. Éd. Tallandier, 2021 ;

Collectif, Spirit of Dynamo. Une histoire revisitée, mai-juin 1940. Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie-Association Mémor, sdha, sdha.fr

Poirriez Jean, Batchelor Keith, The Ships involved in operation Dynamo, sdha, 2018 ;

Épaves à Dunkerque : dkepaves.free.fr