Ophélie Bonetti, sillonne le pays de Daoulas avec sa poissonnerie ambulante, En rouget noir. Militante de la pêche artisanale, pétrie de rêves autant que d’interrogations, elle s’est confiée

à Virginie de Rocquigny entre deux marchés.

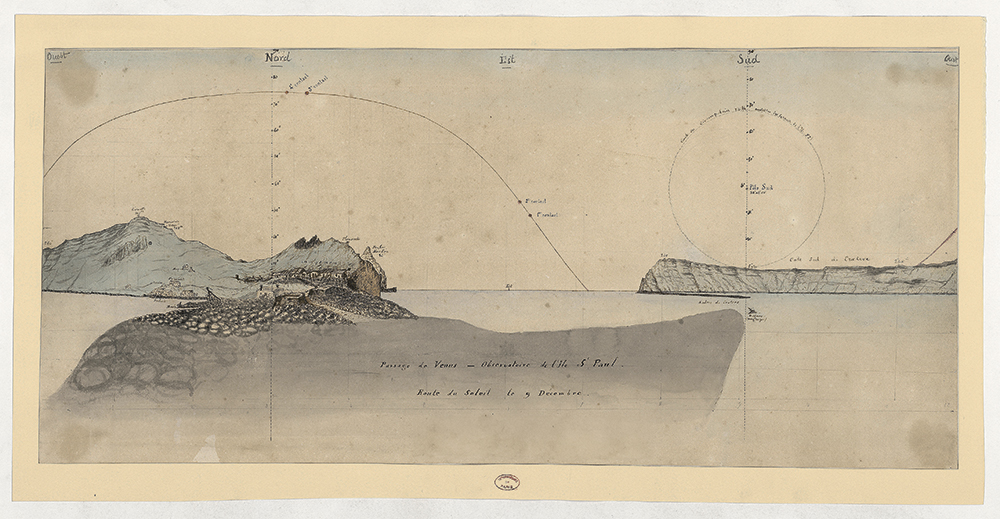

Dessins de Hubert Poirot-Bourdain.

« Quand j’hésitais à ouvrir ma poissonnerie, je m’étais dit : “Si je trouve un nom qui claque, je me lance !” J’avais déjà bien cogité à mon projet mais j’avais pas le nom. Et un jour ma sœur m’a envoyé un texto : “J’ai trouvé : En rouget noir !” J’adore la chanson française, et le rouget, c’est un poisson génial. Et puis c’est un clin d’œil aux couleurs antifascistes. Là, c’est vraiment le moment où je me suis dit : “Allez, j’y vais !”

« Ça fait un an et demi que j’ai commencé. Il y a un gros enjeu : c’est mon dernier test pour la poissonnerie. Si ça ne marche pas, si je n’arrive pas à en tirer un salaire, je serais trop déçue. Je voudrais prouver que ça marche, dans le système, de valoriser de la pêche correcte, avec des prix accessibles. Un peu comme les paysans bio avec des petites fermes qui veulent prouver que ça peut marcher !

« Je suis devenue poissonnière par hasard. J’ai grandi à Meaux, dans le 77 [Seine-et-Marne]. Mes parents faisaient de la brocante et je trépignais toutes les semaines pour aller au marché ! Quand j’avais 16 ans, j’avais besoin d’un peu d’argent. Je suis allée voir tous les marchands de fringues du marché, mais aucun d’eux n’a pu m’embaucher. J’ai fini par aller voir la poissonnerie. “Tu sais compter ?” m’a demandé la femme. Elle a ensuite demandé à voir mes mains et elle a conclu : “Tu viens samedi prochain à 5 heures.” J’avais presque pas le choix, alors je suis venue. J’avais fait une classe de mer en CE1, on mangeait un peu de poisson chez moi, mais je n’y connaissais rien.

« Le premier jour, j’ai décoquillé des Saint-Jacques à la dure, sans gants, dans l’eau froide. Fallait savoir compter parce qu’on n’avait pas droit à la calculette. C’était trash… Mais, bon, j’avais des bottes, un tablier, j’étais fière. Et puis à la fin de la matinée, j’ai eu le billet de 50 euros dans la poche, et je suis revenue, même si j’avais les mains toutes lacérées. Je regardais les gestes, j’apprenais. Avec les clients, je devenais à l’aise.

« À ce moment-là, la famille, ça n’allait pas trop, donc envisager une indépendance, c’était pas délirant. Je voulais travailler un peu plus et je suis allée voir une petite poissonnerie en ville, tenue par une femme, Martine. Elle m’a embauchée. Martine venait de Sète. Elle m’a vraiment appris les techniques de filetage. C’était hyper chouette, mais elle a tout plaqué du jour au lendemain, en laissant juste une lettre. Elle m’avait dit que si je voulais travailler ailleurs, elle appellerait ses copains. Je suis donc allée de sa part à la poissonnerie d’un Leclerc, à Clichy, et j’ai été prise tout de suite.

« Entre-temps, j’avais raté mon bac et j’étais partie de chez mes parents. J’envisageais un bts dans le commerce mais la poissonnerie m’a proposé un cdi. Je suis restée là-bas un an. Et puis j’ai été débauchée par une autre enseigne, dans les Yvelines. J’ai beaucoup appris à ce moment-là. On avait une clientèle bourgeoise, on travaillait du poisson noble, tout à la main, avec des méthodes traditionnelles.

« Le patron y allait par étapes : au début, j’ai fileté les maquereaux, après j’ai eu le droit de fileter du bar parce que c’est facile, ou du lieu. Et, à la fin, le Graal, c’était de fileter les petits merlans de ligne. J’avais 19 ans, je commençais à avoir quelques compétences, j’étais payée plus que le Smic, je trouvais ça cool ! En vrai, à cette époque, je me suis aussi mise en couple avec ma responsable, on faisait beaucoup trop la fête, je découvrais le Marais parisien, c’était pas une bonne idée… Du coup, j’ai décidé d’arrêter ce contrat, et de partir.

« J’ai atterri dans le Bugey, entre Lyon et la Savoie. Quand j’ai ouvert les Pages Jaunes, j’ai vu qu’il n’y avait qu’une poissonnerie dans tout le département de l’Ain… J’ai fait plein de petits boulots, jusqu’à ce que le gérant de la seule poissonnerie ouvre une boutique dans ma ville et m’embauche comme salariée. Finalement, il a très vite viré son responsable, et il m’a dit qu’il pensait que j’étais capable de tout faire seule. Pendant deux ans, j’ai géré cette poissonnerie. Je travaillais plus de 60 heures par semaine. J’étais maxi volontaire. Avec le recul, je me dis que cette expérience m’a permis de savoir que j’étais capable d’envoyer !

« À ce moment-là, j’ai écopé des dettes de ma mère, qui s’est retrouvée en situation de handicap. Si je travaillais, on me prélevait 800 euros par mois… J’ai monté un dossier de surendettement mais je me suis dit que quitte à être dans la mouise financièrement, j’allais voyager. Je suis partie en Amérique du Sud.

« Bon an, mal an, à mon retour, j’ai repris en poissonnerie. Je commençais à me dire que j’avais un petit savoir-faire entre les mains. Surtout, je m’amusais dans le travail ! Mais les questions éthiques me travaillaient. En poissonnerie, on vend quand même du saumon d’élevage et des crevettes d’Équateur… Tout le monde me disait que c’était bien dommage mais pas possible de faire autrement. Alors, bien sûr, je parlais beaucoup aux clients, j’essayais de leur expliquer, mais j’étais fatiguée de ça. Surtout, ça ne me donnait pas du tout envie d’apporter ma bille là-dedans.

« À ce moment-là, j’ai décidé de me réinstaller avec ma mère et ma petite sœur. La situation familiale était dure, je ne pouvais pas continuer à vivoter alors qu’elles n’allaient pas bien. On a déménagé en Bretagne, sur la ria d’Étel. Ça a été une bouffée d’oxygène.

« J’avais envie de me former. Je regardais tout ce qui existait et puis j’ai repensé à une expérience que j’avais eue quelques années avant. Dans le Bugey, la personne qui m’a succédé à la poissonnerie était née au Guilvinec. Je lui avais dit que j’aimerais trop faire du bateau, essayer la pêche. Je passais mes journées à parler de poisson, et j’étais jamais montée sur un bateau ! Il avait appelé une amie, qui se trouve être la pêcheuse Scarlette Le Corre, pour qu’elle m’accueille. J’avais passé quelques jours avec elle, c’était une expérience incroyable !

« En cherchant, j’ai découvert qu’on pouvait se former pour être matelot en trois mois. J’ai appelé le centre de formation, et j’ai commencé la semaine suivante. Le premier jour, ils me disent : “Tu veux faire de la pêche, du passager, du commerce ?” Je réponds juste : “Bah oui !” On m’a répondu : “Oui quoi ?” Moi je n’y connaissais rien, c’était juste : “Oui, je veux faire du bateau !”

« Après cette formation, je suis allée à l’ajd [Amis de Jeudi-Dimanche, du père Jaouen], dans les Abers. Je voulais naviguer. Et puis notre vie de famille était vraiment compliquée. J’avais maxi besoin de prendre l’air. Finalement, ce que j’ai aimé le plus, c’est faire cuisinière embarquée sur les bateaux de l’association. J’ai toujours aimé cuisiner mais, là, c’était la première fois que je le faisais pour quarante personnes, deux fois par jour, à gérer les congélos, le stock… C’était génial !

« Un jour, en escale à Concarneau, je suis allée voir le mareyeur et il m’a donné quatre bacs de poissons. J’ai appris à l’équipage à fileter du poisson. Il faisait super beau, on était sur le pont, ça coupait du poisson dans tous les sens… C’était trop beau ! Après ce premier voyage, j’ai embarqué pour la transat comme matelote et cuisinière. C’est là que j’ai rencontré Delphine, ma compagne. Au retour, on s’est installées ensemble en Bretagne, dans le Finistère. J’ai réalisé qu’il y avait peu de poissonneries, en tout cas peu de poissonneries qui me convenaient, alors que c’est un gros territoire de pêche. Monter ma propre poissonnerie, ça commençait à me trotter dans la tête mais, pour moi, ça n’avait pas de sens politique de faire du commerce, donc je me questionnais beaucoup.

« Autour de moi, tout le monde me motivait. Je me suis dit : “Si je fais en sorte de faire les choses bien, ça peut commencer à ressembler à un truc qui a du sens.” Il y a plein de campagnes où il n’y a plus de poissons, les gens sont obligés de faire dix bornes pour aller au supermarché et encore, ils ne les font pas. Ne plus manger de poisson, c’est pas très grave mais quand tu remplaces par de la dinde de merde ou du poisson de chalut de grande surface, c’est quand même dommage !

« Mon projet, c’était de faire de la belle poissonnerie avec du poisson bien travaillé, à la main, un très bel étalage, avec du choix, un peu théâtralisé mais avec seulement des produits du coin, au prix le plus accessible possible. Au départ, j’imaginais une boutique, sauf que j’avais pas un rond, j’étais encore en surendettement. C’est là que j’ai eu l’idée de le faire en ambulant.

« J’ai lancé En rouget noir en 2023. Les premières fois que je suis allée à la criée, j’étais souvent la seule acheteuse parce que, depuis le Covid, tout le monde achète à distance. Au début, je faisais la vente du Guilvinec le matin à 5 h 30, puis celle d’Audierne à 15 heures. Je me suis cramée ! Pour les anciens, un poissonnier qui achète à distance, ça vaut rien, il faut le voir, le poisson. Je pensais pareil ! Sauf que ça prend presque la journée… Maintenant, j’achète beaucoup à distance, mais le fait d’y être allée souvent m’a permis de créer un lien avec les gens des criées, les transporteurs. Ils savent comment je travaille. Toujours de la petite pêche artisanale, quasiment jamais de poisson de chalut. J’y retourne régulièrement, sinon je me sens déconnectée.

« Acheter en criée, c’est contraignant. Chez le mareyeur, si tu as besoin de 3 kilos, tu as 3 kilos. Là, parfois, si je veux de la lotte, le plus petit lot, c’est 45 kilos ! Donc, soit j’annule, soit j’achète et, vite, il faut que je sois inventive. Un même poisson, je peux le couper de quatre façons différentes. C’est tout le travail de la vraie poissonnerie. Travailler à la main, c’est avoir une vigilance sur tous les poissons. Se dire : “Tiens, celui-là, il est très beau, celui-ci je vais garder un dos, là, cette partie est un petit peu abîmée, je vais la passer en rillettes… Quand tu filètes un poisson, même si tu le fais très bien, tu vas avoir de la perte. C’est l’intérêt de le faire soi-même. Moi, tout ce que je gratte sur les arêtes, je le transforme. Je fais des poêlées avec des légumes d’une ferme voisine.

« J’adore imaginer des recettes, je mets des épices, de la coriandre de mon jardin, des trucs que j’ai glanés… Je prépare aussi deux rillettes par semaine. J’ai une recette avec de la dorade et du mulet aux agrumes de Plougastel, cuits au court-bouillon, montés à l’huile d’olive, avec des herbes fraîches. Ça fait un truc exotique avec des produits du coin ! J’aime bien jouer sur les saveurs et les textures. Quand c’est la saison du thon, je fais du tataki. C’est un mi-cuit que je fais saisir, j’arrose de sauce soja, je roule dans du sarrasin et du sésame toasté.

« La fumaison, c’est intéressant parce que ça révèle des poissons moins nobles. J’ai beaucoup d’affection pour le lieu noir fumé par exemple. Je fume aussi du chinchard, du grondin, du maquereau, du poulpe, de la lotte… Pour alimenter le fumoir, je récupère de la sciure de hêtre chez un sabotier. Elle n’est pas standardisée, donc il faut la tamiser. Ça complique la vie, mais ça m’amuse !

« On me demande souvent : “Alors, qu’est-ce que je mange cette semaine ?” Même si j’essaie d’amener les gens sur du poisson entier, je fais en sorte d’avoir toujours aussi un ou deux filets à moins de 20 euros le kilo. Je mets toujours le filet à côté du poisson entier pour que les gens sachent à quoi ça ressemble. Je trouve ça intéressant.

« Ma clientèle a très vite changé ses habitudes. Les gens se sont habitués au filet de vieille par exemple, alors que ça a l’image du poisson à chat, plein d’arêtes ! Cette année, à Noël, j’ai fait du gravlax de truite et de lieu noir. La prochaine fois, je ferai que du lieu. J’achète aussi en direct à plusieurs pêcheurs du coin, des ligneurs et des fileyeurs, et mon objectif, c’est de développer ça.

« Les marchés, ça dynamise les bourgs. J’ai beaucoup de gens âgés. Ils ont des aides à domicile qui font leurs courses au supermarché une fois par semaine. Là, ça leur permet de venir à pied, de se revoir entre eux. Ça recrée du lien social.

« Pour ma première saison, je travaillais 100 heures par semaine. J’ai fait plein d’erreurs : ne pas mettre le poisson assez cher, ne pas bien négocier… Maintenant, Delphine travaille avec moi. On a appris beaucoup de choses mais on n’a pas vraiment la mentalité business. J’aimerais bien avoir un tarif social par exemple, mais un tarif social bien réfléchi. J’adorerais organiser des événements, des cantines de soutien… Le défi, c’est déjà de voir si on peut vivre tranquille avec une petite poissonnerie et si je continue à prendre du plaisir à faire ça, et à le faire correctement. »