Par Patrick Bertonèche – Sans doute la corporation des lesteurs doit-elle son nom au temps où le sable servait à assurer l’équilibre des navires naviguant à lège, avant que les pierres puis les gueuses de métal ne le remplacent. Depuis lors, le terme de lesteur ( « saurraïre » en provençal) a désigné les voiliers, le plus souvent gréés à voile latine, et les hommes assurant l’extraction et le transport du sable, mais aussi des autres pondéreux en vrac comme le sel. Très actif au siècle dernier, à l’époque des grands travaux d’urbanisation, ce métier s’est éteint dans les années 1950, comme en témoigne Dominique Davin, le dernier saurraïre dont les souvenirs ont permis de reconstituer, avec une grande précision, le mode de vie et les techniques singulières ces marins sapeurs de plages, derniers utilisateurs e la tartane provençale traditionnelle.

En Méditerranée, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le terme de « bateau lesteur » n’a plus qu’un rapport très anecdotique avec la livraison du lest utilisé, pour assurer leur stabilité, par les bâtiments de commerce naviguant sans fret. De Cannes à Marseille, on a toujours appelé ainsi les voiliers chargeant en vrac les matériaux pondéreux (sable, pierre, pavé, terre, sel. .. ), les « lesteurs » désignant les hommes qui les arment, les chargent et les déchargent. Néanmoins, dans un port militaire et marchand com me Toulon, mais aussi dans un centre de construction navale comme La Seyne, le lestage proprement dit existe bel et bien. D’abord constitué de sable – embarqué en sacs ou en barils sur les vaisseaux de guerre -, ce lest fait cependant très rapidement appel aux pierres, aux pavés, et particulièrement à l’iron stone (pierre de fer) de l’île du Levant, que l’on voit apparaître dans le règlement du port de Toulon de 1855. Enfin, on recourt au fer puis à la fonte.

Au milieu du XIXe siècle, le sable de lest ne représente déjà plus qu’un tonnage dérisoire. Sur les 350 kilomètres de la côte varoise, une seule plage, celle de l’île de Cros (Bandol), reste ouverte au lestage des navires. Ce site est soumis à un régi me particulier, défini par l’arrêté du 3 juin 1854, permettant aux navires marchands en partance de Bandol, ou venant d’y faire une opération de commerce, d’y prendre le lest qui leur est nécessaire, à condition de s’être muni d’une permission spéciale délivrée par le maître de port. En dehors de ce cadre, la prise de lest est illégale, même lorsqu’elle est effectuée en catastrophe pour assurer la sécurité d’un navire, et l’administration ne se prive pas de sanctionner les contrevenants. C’est ce qu’apprendra à ses dé pends le sieur Sales, patron du Jupiter, armé aux Martigues par Marius Musso. Le 3 janvier 1884, revenant à lège de Saint-Raphaël et se rendant à Marseille, cette tartane est prise dans le mauvais temps et son patron décide de faire du lest à la plage du Fond du Golfe, sur la commune de Grimaud. Ses justifications , dûment transmises au conseiller de préfecture, n’y changeront rien : il devra payer son amende et les frais de procédure.

Quoi qu’il en soit, les quantités de matériaux nécessitées à cette époque par le lestage des navires ne sauraient justifier à elles seules les nombreuses flottilles de bateaux lesteurs que l’on trouve dans les ports de Cannes, Saint-Raphaël, Saint Tropez, Saint-Mandrier, La Seyne, La Ciotat ou Marseille. En 1855, on ne compte pas moins de trente et un bateaux lesteurs immatriculés au quartier de Toulon et dix au quartier de La Seyne. Dans cette région difficile d’accès par voie terrestre, à une époque où le trans port routier se fait uniquement à l’aide de tombereaux, les bateaux lesteurs sont les seuls à pouvoir satisfaire l’énorme de mande en matériaux des chantiers publics ou privés qui se multiplient.

Au début du XIXe siècle, c’est la mise en place du nouveau système de défense côtière qui, avec l’édification de nombreuses batteries, requiert les services des lesteurs. Ensuite, les entreprises civiles prendront le relais. Du 1er avril au 31 dé cembre 1853, 36 000 mètres cubes de sable, déblais et autres matériaux sont ainsi acheminés, principalement par la voie maritime, à La Seyne, pour gagner sur la mer un terre-plein de 12 000 mètres carrés destiné à l’extension des Chantiers de construction navale Taylor, future Société des forges et chantiers de la Méditerranée.

Dans les années 1850-1865, les lesteurs de Saint-Mandrier – les frères Jouvenceau, Joseph Davin, Antoine et Victor Ginouves, Jean Bernard, Laurent Perret, Stanislas et Auguste Baille, Victor Estellin, Pierre Fougue, Marius Gabriel, Eus tache Peyré, François Giraud, François Blanc ou Henri Fauchon -, vont indifféremment charger du sel aux salins d’Hyères à destination de Toulon, Mar seille et même Alger, ou du sable du La vandou pour la ville de Marseille alors occupée à paver ses rues.

Plus tard, le développement du tourisme suscitera aussi de nombreux chan tiers. Lorsque Michel Pacha – de son vrai nom Blaise-Jean-Marius Michel, élevé à la dignité de pacha par le sultan Abdul Medjin pour avoir construit les phares de l’empire Ottoman – décide de créer une station climatique à Tamaris, en 1880, c’est toute une flottille de bateaux lesteurs qui est mise à contribution. Cet établissement nécessite en effet de combler les marais de l’anse du Lazaret et des Mouissèques – à l’endroit de ce qui deviendra la corniche de Tamaris -, mais aussi d’acheminer les pierres de Cassis qui serviront à édifier un château, un casino et de luxueuses villas sur la colline.

Tartanes et saurraïres

Quels que soient leur origine, leur taille, leur type de gréement ou leurs formes, les bateaux lesteurs sont toujours communément appelés des « tartanes ». En Méditerranée, la coutume est de nommer les bateaux en fonction de leur utilisation plutôt que de leurs caractéristiques. Les spécialistes de la typologie maritime utiliseront sans doute une terminologie différente, mais les témoignages, tant écrits qu’oraux, confirment que, pour un patron lesteur, son bateau est avant tout une tartane. Qu’il ait été construit à Saint Tropez et soit effectivement gréé d’une voile latine, qu’il s’agisse d’une goélette ou d’un navicello acheté en Italie, c’est toujours une tartane.

Les documents d’époque mettent en évidence la grande variété des types de bateaux utilisés pour le lestage, même si la tartane tropézienne y est majoritaire. Bateaux-bœufs, tartanes rondouillardes aux fonds presque plats, ou tartanes plus fines avec des formes en V et une étrave à guibre à la manière italienne de l’entre-deux-guerres, mais aussi anciennes goélettes langoustières et autres thoniers composeront la flottille suivant les époques et au hasard des opportunités.

Jusqu’aux années 1920, le gréement la tin avec son immense antenne surmontée d’un flèche reste cependant la caractéristique commune de la plupart des tartanes. Ensuite, on voit apparaître, entre Cannes et Marseille, la voile aurique à rideau, le « gréement cinéma », comme disaient les anciens, qui comparaient cette voile au rideau destiné à masquer l’écran. Emprunté, semble-t-il, aux navicelli italiens, ce type de gréement facilitait la manœuvre du fait de la sup pression de l’antenne et de la division de la voilure. Il semble pourtant que les lesteurs aient longtemps continué à lui préférer le gréement latin, alors que leurs collègues pratiquant le bornage sur le même type de bateaux l’ont adopté plus rapidement. Ainsi, quand la famille Davin achète en Italie une tartane « à rideau », elle s’empresse de la regréer dans la pure tradition méditerranéenne ! Aux dires de Dominique Davin, les lesteurs de Saint-Mandrier seront les derniers à conserver la voile latine. Installé dans ce port, son père Henri Davin exploitait avec ses quatre fils, Marius, Victor, André et Dominique, le Tsar et le Côte d’Azur, tandis que son oncle Louis, armait à Saint-Tropez, avec ses deux fils, le Laisse faire et le Laisse-dire.

La motorisation des tartanes, commencée dès après la Première Guerre mondiale, va d’ailleurs mettre un frein aux possibles modifications de gréement. Le Tsar, dernier lesteur mandréen a être motorisé, reçoit sa machine en 1928. Pour autant, le moteur à explosion n’en traîne pas la disparition immédiate de la voile dans la flotte des lesteurs provençaux. Durant la première décennie de son apparition, le moteur, de trop faible puissance, n’est encore considéré que com me un moyen de propulsion auxiliaire. Dans les années trente, le Côte d’Azur ne dispose que d’un moteur de 40 chevaux et une telle mécanique s’essouffle à faire avancer les presque cent tonnes que re présente ce lesteur chargé de sable.

A défaut de la propulsion par hélice, ce sont les équipements annexes dérivés de l’invention du moteur à explosion qui vont bouleverser le métier du sable et mettre fin à la longue histoire des lesteurs traditionnels. L’apparition de la benne monocâble à tête automatique, associée à une motopompe, va permettre d’extraire le sable directement au fond depuis le bateau au mouillage, de le charger mécaniquement tout en évacuant l’eau superflue. Fini le temps des bateaux lesteurs échoués sur les plages et des hommes chargeant le sable sec sur leur dos. A Saint-Mandrier, la Clara, navicello acheté à Viareggio par Charles Rognone, l’Ondine à Paul Rognone, la Conception à Paul Aiguier, le Laisse-dire et le Côte d’Azur aux frères Davin reçoivent leur première ben ne en 1936. C’est un autre métier qui commence, et marque la fin des saurraïres (les lesteurs).

Selon les demoiselles de l’époque, les saurraïres sont reconnaissables à la bosse qu’ils ont sur l’épaule droite à force de porter leurs paniers de sable. « Au bal, affirment-elles, dès que l’on posait la main sur l’épaule du cavalier, on savait si c’était un lesteur. » Les lesteurs ont la réputation d’hommes très forts dotés d’une grande résistance, mais on les dit aussi excellents marins. Echouer un bateau sur la plage, installer un chemin de planches reliant le bateau à la terre, charger à l’épaule 50 tonnes de sable à l’aide des couffes (paniers à quatre poignées), appareiller et, de la même manière, décharger sur un quai ou dans des tombereaux, tout cela requiert un grand savoir-faire. D’ailleurs, le lestage n’est jamais confié aux forçats, une main-d’œuvre qui est pourtant fréquemment affectée aux tra- vaux de force – du moins jusqu’e 1875, date de la fermeture du bagne de Toulon.

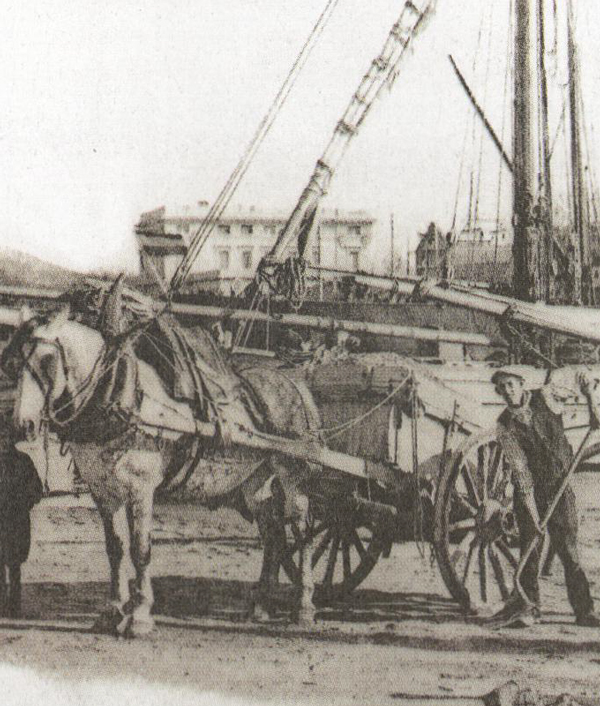

Le lestage, qui se pratique sur les plages et les quais au vu des badaus constitue pour ces derniers un spectacle haut en couleur. Le costume particulier à la profession est comme une sorte d’uniforme : une grande chemise de forte toile obligatoirement portée par-dessus le pantalon pour éviter que le sable n’y pénètre, une casquette bien vissée sur la tête, toujours pour se protéger du sable. Pas de chaussures : les saurraïres tra vaillent nu-pieds afin de mieux s’assurer sur le planchon, où ils se déplacent toujours en courant, à la limite de l’équilibre. Nul ne s’étonnera qu’ils fassent aussi d’excellents targaires (jouteurs) et que la ville de Saint-Mandrier leur doive de nombreuses victoires au début de ce siècle.

En limite d’échouage

Les bateaux lesteurs de Saint-Mandrier, de La Seyne et de Toulon mettent, selon les conditions météo, cinq heures à cinq heures et demie pour se rendre au La vandou. Les appareillages se font donc de nuit, vers une heure du matin. Par beau temps, la traversée est un moment plutôt agréable, le travail ne commençant réelle ment que lorsque la plage est en vue.

»Pour s’accoster à la plage à la limite de l’échouage, explique Dominique Davin, la tee « nique était simple, maisil fallait faire vite. Chacun savait ce qu’il avait à faire. On arrivait droit sur la plage, on carguait la mestre (grand voile latine), on mouillait un grappin sur l’arrière et on envoyait deux bouts à terre en pointe sur l’avant, un à bâbord, l’autre à tribord.

« Sur l’arrière, on appelait ça le coup de fer. C’était un grappin équipé d’un orin – pour pou voir l’arracher en tirant sur les pattes quand on repartait -, et frappé d’une maille (aussière) de cent mètres de long. A trente ou vingt mètres de la plage, ça dépendait des fonds, on di sait : « Allez, envoie ! » et l’homme de l’arrière mouillait d’abord l’orin puis le grappin. Alors, on allait jusqu’à s’échouer sur la plage.

« Sur l’avant, la planche était déjà à moitié en dehors ; il suffisait de la pousser et aussitôt deux hommes partaient à terre avec chacun une aussière, une sape (sorte de pelle-pioche ) et un enclapadou, qui est un morceau de planche assez épaisse, de 50 centimètres de long et de 20 centimètres de large sur laquelle on allait frapper la maille. Sur la plage, chaque homme creusait un trou pour y déposer son enclapadou ; il le maintenait avec le pied et, avec la sape, il faisait un tas de sable des sus. On s’embossait comme ça sur la plage et ça ne bougeait pas. Un bout à terre de chaque côté et à l’extrémité de chaque bout, un enclapadou. On appelait ça le point. On avait donc le coup de fer sur l’arrière et deux points pour tenir l’avant.

« Une fois les aussières bien réglées, on commençait à charger. On ne reculait le bateau – on disait écarta le fond – que lors- qu’il commençait à toucher. Notre tartane, de 17 mètres de long, calait 1,70 mètre avec ses cinquante tonnes de charge. Par beau temps, quand la mer était plate et les eaux claires, il n’ y avait pas de problème, on travaillait « juste pour juste ». Mais s’il y avait de la houle, il nous fallait garder au moins trente centimètres sous la quille.

« Pour repartir, ça dépendait des plages. Au Lavandou, il n’y avait pas de problème, on se déhalait sur le grappin et on prenait le vent. En revanche, quand on allait sur la plage de Pampelone, à Saint Tropez, c’était autre chose. Sept kilo mètres de plage et pas du fond partout ! En arrivant, comme on était lège, on passait sur le banc, mais pour sortir, il fallait chercher la loude (chenal), parce qu’une fois chargé, on ne pouvait plus passer sur le banc. Il nous fallait alors longer la plage à l’intérieur du banc et chercher une loude à cent ou deux cents mètres plus loin. On plaçait un homme sur le gaillard d’avant et c’est lui qui la signalait; il voyait ça au changement de couleur de l’eau.

« Et puis, ça dépendait des bateaux. Le Laisse-dire, on ne pouvait jamais le charger complètement à la plage. On embarquait un maximum pour pouvoir sortir par la loude, mais il lui manquait toujours 10 à 15 centimètres pour être à bloc. Alors, on sortait et on revenait mouiller en face de l’endroit d’où on était parti, de l’autre côté du banc, et on finissait le chargement avec la chaloupette. C’était la barque que l’on appelait comme ça, un grand canot avec un cul carré. On accostait la chaloupette contre le chevalet et la petite planche et on la chargeait à quatre doigts du plat-bord. Puis, à la rame, on venait à couple du bateau et on complétait le chargement. Parfois, il fallait faire six à sept voyages avec le canot pour arriver à pleine charge.

« En principe, on ne restait jamais échoué. Et pour cela, chacun avait ses astuces. M. Jouvenceau, qui possédait un ancien thonier calant énormément, commençait par charger normalement dans la cale, puis, quand il voyait qu’il n’y avait plus d’eau sous la quille, il chargeait sur un côté du pont en faisant gîter le bateau pour lui lever la quille. Il quittait ainsi la plage couché sur le côté et, une fois passé le banc, les hommes pelletaient le sable en pontée dans la cale. »

En courant sur les planches

Une fois le bateau embossé, il faut ins taller le chantier. C’est-à-dire mettre en place une passerelle de planches allant de l’étrave du bateau jusqu’au sable sec de la plage afin de permettre aux porteurs de couffes de faire aisément la navette entre le bateau et la terre ferme. Ce chemin de bois est constitué de planches de 40 centimètres de large, reposant d’abord sur des chevalets de hauteur dégressive, puis posées à même la plage.

« On mettait les chevalets à la mer, précise Dominique Davin, puis on jetait une ou deux planches dessus, suivant la dis tance. Ensuite, on en posait une sur la plage pour pas se fatiguer les chevilles. Les quatre pieds des chevalets étaient amovibles. Pour les démonter, on avait une masse à bord, coupée dans un tronc d’arbre. Le premier homme descendait la table du chevalet, le suivant les pattes. On commençait par le chevalet le plus haut, celui que l’on mettait le plus au large et ainsi de suite. Le premier chevalet faisait plus de deux mètres de haut, on le tenait à bout de bras. Pour le mettre en place, on était obligé de se mettre à la mer… alors l’hiver, vous -pensez, c’était pas du plaisir .

En principe, trois chevalets suffisaient. Ensuite, on mettait la planche maîtresse ; elle faisait douze mètres et elle allait du bateau au premier chevalet. De là au deuxième chevalet on avait une deuxième planche de douze mètres et, pour aller à la plage, on mettait le planquet, une planche de huit mètres. En général, il fallait trente à quarante mètres de planches. Bien sûr, on avait avantage quand le sable était au bord ; c’était pénible tout de même, mais moins que de courir sur le sable ! Pour ça, Le Lavandou, c’était une plage merveilleuse, parce qu’il y avait du fond : avec un planquet ça suffisait, on s’embossait et on bougeait plus le bateau. »

Le chargement s’effectue entièrement à la main. Sur la plage, les sapeurs remplissent les couffes à l’aide de leur pelle-pioche et les porteurs, le panier sur l’épaule, font le va-et-vient entre la plage et le bateau.

« On était cinq à bord et on faisait tout, raconte Dominique Davin, contrairement aux Tropéziens qui prenaient des gabians (littéralement des goélands), des hommes de peine à la journée qu’ils embarquaient pour charger et décharger. Nous, c’était l’équipage, trois à charrier et deux sa peurs. Parfois, quand le temps était in décis, il y en avait quatre qui portaient et un qui remplissait ; le dernier porteur remplissait son propre panier, et le sapeur resté sur la plage se chargeait de remplir en vitesse les quatre autres.

« Il y avait trois sortes de couffes, la petite, la moyenne (dite seconde) qui faisait 70 kilos, et la grosse (dite première) qui permettait de charger environ 90 kilos. Celle-là, il n’y avait que nous, les gars de Saint-Mandrier, à l’utiliser; pour les Tropéziens, la plus grande c’était la seconde. Et pourtant les gabians gagnaient bien leur vie. Mais quand vous leur donniez une grosse couffe, ils se vengeaient en donnant au passage un coup de panier sur la bitte d’amarrage, et pan ! ils lui dé fonçaient le cul ! Les couffes étaient fa briquées à Saint-Tropez. On les com mandait par six, six premières et six secondes, et on essayait de les faire durer. Bien chargée, une première pouvait arriver à 100 kilos. Pour la monter à l’épaule, c’était une technique particulière, facilitée par les quatre anses : celui qui portait prenait une anse et les deux sa peurs mettaient chacun une main sur une autre anse ; au moment où ils levaient, le porteur mettait sa main libre au cul de la couffe pour se la guider et il passait son autre main sur la quatrième anse. C’était vite fait, en trois mouvements et hop I à l’épaule ! Et on partait en courant.

« Normalement, en trois heures, le chargement était fait. Mais quand on sentait le vent d’Ouest qui venait, on « allumait », on courait un peu plus vite pour faire le plein en deux heures et demie, trois heures moins le quart. Une fois le bateau rendu à son « point de charge », on faisait l’arrimage : on descendait dans la cale et on tirait le mouton, la pyramide de sable qui s’était formée sous les panneaux au fur et à mesure du chargement. On tirait le sable à la main vers les lisses, pour le répartir sur toute la surface de la cale ; on finissait à plat ventre ! Après, on continuait à charger jusqu’au ras de l’hiloire et on mettait les panneaux de cale en place.

« Pour décharger, c’était pareil. On faisait ça à la couffe, mais on utilisait la seconde, parce que cette fois, il fallait mon ter l’échelle de cale, et avec la première on n’aurait pas pu. C’était une échelle meunière dont les barreaux n’étaient espacés que de quinze centimètres, moins qu’un escalier. Deux hommes remplissaient les couffes et trois autres les portaient. Le bon sapeur, pour ne pas fatiguer les porteurs, tirait le sable pour toujours laisser la couffe au milieu de la cale, et il faisait en sorte qu’elle soit le moins bas possible. On montait l’échelle en courant et on la re descendait de même. »

Sables et graviers

Les sables et graviers extraits des côtes méditerranéennes sont utilisés de multiples façons. Comme ils entrent dans la compos1t1on des mortiers, ils sont d’abord très demandés par les entreprises de travaux publics et privés. Mais les propriétés abrasives de ces sédiments intéressent également d’autres secteurs d’activité. Ainsi, une délibération du conseil municipal de La Seyne, datée du 30 mai 1893, fait elle état du mécontentement de la population occasionné par « l’enlève ment de sable que le service de la Mari ne fait opérer sur l’isthme des Sablettes pour le ponçage des vaisseaux », en dépit d’une interdiction concernant cette zone datant de 1778.

Dominique Davin se souvient aussi d’avoir servi un marbrier qui utilisait du sable pour épauler l’action de sa scie. « C’était du sable gris, fin comme du velours, précise-t-il. On allait le chercher à La Tripe. Il fallait une autorisation des Ponts et Chaussées ; des fois ils donnaient un avis favorable, des fois non. La Tripe se situe à environ deux cents mètres dans l’Est du fort de Brégançon. Là, il fallait mettre quatre planches pour charger et encore, il nous arrivait de marcher dans l’eau pour prendre la première planche. On faisait trois à quatre chargements par an de ce sable-là et on le vendait le même prix que les autres .

Néanmoins, le gros de la production de sable est dirigé vers les chantiers de construction. ».Au début, rappelle Domi nique Davin, on a fourni Porquerolles, pour la construction de la Grande Batte rie, mais on livrait aussi à l’arsenal et au port marchand de Toulon, ainsi qu’aux petits entrepreneurs de La Seyne. Dans ce port, c’était pour un revendeur de sable et de gravier. Le sable servait entre autres au pavage des rues. Il y avait aussi l’entreprise Cerruti, qui faisait des buses de béton, des agglomérés, etc. On lui débarquait le sable au port marchand directement dans des charrettes.

« On fournissait également du gravier, qui entrait aussi dans la composition du béton, parce qu’à l’époque, les carrières n’existaient pas. Les clients des entrepreneurs étaient très exigeants sur la qualité du gravier. On le prenait souvent au Lavandou, où le gravier était blanc veiné de rouge. Sauf quand un client voulait du gravier pour allées destiné aux villas ou aux cimetières ; dans ce cas, on allait le charger à la plage de la Risse, dont le gravier était blanc, veiné de bleu. On allait aussi sur la belle plage des Favières, et au delà, sur une petite plage de quinze à vingt mètres de long où l’on trouvait du beau gravier blanc, de vraies billes ! Du temps de mon père, il nous arrivait aussi d’aller charger des petits galets gris à Sainte-Marguerite, une toute petite plage d’une vingtaine de mètres, à l’Ouest Nord-Ouest des falaises.

« Mais le principal site d’extraction restait la plage du Lavandou, celle qui partait du port. A l’époque, le port était minus cule, il y avait juste une petite digue et la plage s’étendait depuis le port jusqu’à la pointe du Gouron. La mairie du Lavandou nous faisait payer le sable 10 francs du mètre cube et nous, on le revendait 30 francs. Quand ça allait bien, comme au milieu des années trente, certains mois on se faisait ainsi 300 francs. Mais en fait, la mairie du Lavandou nous vendait du sable qui n’était pas à elle! En principe, on aurait dû charger au-dessus de la ban de de onze mètres de large qui fait par tie du domaine maritime ; mais nous, on se servait au plus près de la mer, et ce sable-là n’appartenait pas à la commune. »

Les pirates de la côte

La corporation des testeurs n’a jamais fait bon ménage avec l’administration. S’estimant brimés par la législation en vigueur, ils ne se privent pas de la bafouer, surtout durant les périodes de grands tra vaux où la demande est très forte. Le 18 décembre 1859, suite aux plaintes des propriétaires riverains et des pêcheurs locaux, et sous la pression du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Tra vaux publics, le préfet du Var prend un arrêté réglementant l’extraction des sables et lests sur toutes les plages du littoral de l’arrondissement de Toulon. Ce texte dé finit avec une grande précision géographique les zones autorisées et celles qui ne le sont pas.

« Considérant qu’il est d’intérêt public de prohiber ou de régulariser l’enlèvement des sables et autres matériaux sur les points qui doivent être défendus contre l’envahissement de la mer, écrit le préfet, pour arriver à ce but, il est de soumettre les extractions de sables, graviers, pierres et autres matériaux propres au lestage ou aux constructions, à un règlement général qui concilie les besoins du commerce et ceux des constructions publiques et privées, tant avec les droits que l’Etat possède sur le rivage et sur les lais et relais de mer, qu’avec les intérêts de la navigation, de la pêche, ceux des divers services publics et enfin ceux des propriétés riveraines. »

Il est vrai que nombre de patrons testeurs se soucient comme d’une guigne de l’intégrité des propriétés riveraines de leurs sites d’extraction – la protection du littoral est une notion moderne. Les procès verbaux dressés par les douaniers, les gendarmes, les officiers de port ou les maires des communes littorales témoignent ainsi de nombreux conflits entre l’autorité et les lesteurs : tel patron « n’a pas voulu cesser le chargement de son bateau malgré les sommations des préposés », tel autre « a présenté une autorisation périmée », tel autre « a refusé de présenter son rôle »… sans parler des menaces et insultes proférées par les 1 contrevenants, dans des termes parfois si crus que le rédacteur du procès- ver bal se refuse à les consigner.

Un courrier du maire de Bormes daté du 19 juillet 1879 et adressé au conseiller de préfecture résume bien l’état d’esprit qui règne alors dans la profession. « Les ruses et les moyens qu’emploient les bateaux lesteurs et la complaisance qu’accorde la Marine à leurs agissements rendent toute surveillance impossible, écrit l’édile. Si nous avons été assez heureux pour surprendre ces deux délinquants, nous avons l’espérance que le conseil de préfecture leur donner a une leçon un peu sévère. Ces hommes-là, monsieur le conseiller de préfecture, qui ont tout pour eux, foulent aux pieds, chaque jour, les arrêtés préfectoraux et déversent par leurs manœuvres le ridicule sur l’administration locale. Venant charger la nuit, ils échelonnent, sur les hauteurs de la plage, des sentinelles qui les avertissent de l’arrivée des représentants de la force publique et déjouent toute surveillance. Monsieur le syndic des gens de mer , qui pourrait surveiller ces gens-là d’une manière efficace, laisse faire et se tait, mais nous qui sommes un peu cause que les habitants du littoral sont venus à la République, nous qui, leur ayant dit que la République était un gouvernement de droit et de justice, nous avons pour premier devoir d’appeler sur les gens qui ravagent nos plages, qui portent chaque jour atteinte au principe de propriété et qui se jouent des arrêtés du préfet et de l’autorité, la sévérité des lois. »

Pourtant, comparées à la taxe à payer « entre les mains du receveur des Domaines », les amendes sont sévères. Ainsi, alors que l’autorisation d’extraction de 30 mètres cubes de sable ne coûte à cette époque que 7,50 francs, Jean-César Giraud, patron du bateau lesteur n°155 du quartier de !-, a Seyne, se voit-il condamné une première fois, en Juillet 1879, à une amende de 200 francs, et lors de sa première récidive, en janvier 1880, à 300 francs. En outre, chacun des quatre journaliers utilisés ce jour-là au chargement sera condamné à 50 francs d’amende, et les deux marins du bateau lesteur à 16 francs.

faut bien sûr se garder de trop généraliser : certains patrons lesteurs, plus chan ceux, mieux organisés, ou plus respectueux des règlements, n’apparaissent jamais dans la liste des contrevenants, qui compte en revanche beaucoup de multirécidivistes. Mais l’un des derniers représentants de la corporation nous a tout de même déclaré, avec une nuance de regret et un brin de fierté : « En quelque sorte, nous étions les derniers pirates de la côte ! »

Le dernier lesteur

Né à Saint-Mandrier le 21 Juin 1917, Dominique Davin, dit « Miou » appartient a une famille de saurraïres Père frères oncle, cousins, tous les ho mes ‘du da exercent le même métier. La lignée est elle ancienne ? Dans les années 1850- 1865 on trouve un Joseph Davin, lesteur à Saint-Mandrier. Est-ce le grand-père de Dominique ? Il ne saurait l’affirmer. »Je n al pas_ souvenir de mon grand-père, avoue-t-il; en ce temps-là on ne cherchait pas si loin. »

Dès l’âge de onze ans et demi, Domi nique embarque sur le Tsar de son père, une tartane de quinze mètres de longueur et de 22 à 23 tonnes de port en lourd. Mais il navigue alors « par-dessus bord » car il n’a pas encore atteint l’âge légal d treize ans. C’est chose faite en 1930 an née où il est inscrit comme mousse sur le rôle du Côte d’Azur. Un nouvel embarquement, officiel celui-là, sur le Tsar et, en 1935, le voici matelot du Laisse-dire que son père vient de racheter à l’oncle de Saint-Tropez. Trois années de service national dans la Marine (1937-1940) per mettent ensuite au jeune homme de se hisser jusqu’au grade de quartier-maître bosco. Mais la carrière militaire ne l’attire guère et il revient à bord du Côte d’Azur, qu’il ne quittera qu’en 1950 pour le Stella Po/are, une goélette achetée avec ses frères à Viareggio et rebaptisée Henri Angéline, des prénoms de leurs père et mère. Dominique est inscrit au rôle d’équipage comme matelot mécanicien.

Pendant cinq ans, les frères Davin vont encore « faire le sable », mais le métier est à l’agonie en raison de la concurrence des carrières et des transports routiers. Vient alors le moment de se recycler. L’un des frère de Miou avait toujours dit que s’il devait changer de profession il choisirait une activité « où la marchandise s’embarque et se débarque toute seule ». Il tiendra sa promesse : en octobre 1955, les frères Davin rachètent une pinasse d’Arcachon de 14 mètres et la transforment en transport de passagers. Avec cet te _unité, ils _rouvrent la ligne régulière Samt-Mandner-Toulon, inexploitée de puis quatre ans. Ainsi commence la carrière des Creux-Saint-Georges qui, durant près de trois décennies vont assurer la navette quotidienne entre les deux ports, quels que soient le temps et les fêtes du calendrier. En 1958, Miou est reçu au brevet de capacitaire et devient patron à bord des vedettes familiales. A la pinas se des débuts succèdent bientôt une ancienne chaloupe de sauvetage, puis un yacht ayant appartenu à un acteur de cinéma. A partir de 1960, les Creux-Saint Georges seront des vedettes neuves construites spécifiquement pour le trans port de passagers.

Après cette belle carrière maritime Miou prend enfin sa retraite. Il vit aujourd’hui entouré de son épouse, de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les douleurs lancinantes consécutives à son ancien travail de lesteur ne l’empêchent pas de participer activement a la vie culturelle de Saint-Mandrier au sein de l’association « Racines mandréennes », nul ne saurait faire l’anchoïade mieux que lui !

Sources et remerciements : Archives départementales de Draguignan. Service historique de la Marine à Toulon. Adeline Luminet et les Archives municipales de La Seyne-sur-Mer. Gisèle Argensse, auteur de Saint-Mandder, terre d’accueil, pour son témoignage et sa patience. Et bien sûr Dominique Davin.