Par Pierre-Henri Marin Dominique et Serge Lucas – Eugène-Etienne Prentout naît le 4 août 1864 dans une famille de pêcheurs de Villerville. Ce village littoral situé à l’Ouest de Honfleur compte alors environ huit cents habitants vivant essentiellement de la pêche, pratiquée à bord des « plattes de Villerville ». Faute de port, ces embarcations, originellement à fond plat, sont halées sur la grève à l’aide de cabestans. Puis, le tonnage augmentant, le fond plat est abandonné au profit d’une quille classique, et la pratique de l’échouage tombe en désuétude. On fréquente désormais les ports en eau profonde. C’est à bord d’un de ces bateaux qu’Eugène fait ses gammes de marin. A treize ans, il embarque comme mousse sur la platte Vive Marie. Il gravira alors tous les échelons de la carrière maritime, étant successivement novice en 1880, matelot en 1882 et patron en 1887.

S’il ne pratique alors que la pêche côtière, il n’en devient pas moins très familier de l’ensemble de la baie de Seine. Car pour vendre le poisson, il faut souvent rallier Honfleur, Trouville, Le Havre ou même Cherbourg. En outre, comme tout inscrit maritime, Eugène Prentout fait son service militaire dans la Royale, ce qui lui donne l’occasion de naviguer à bord du Coligny et de la Sainte-Barbe. C’est alors qu’il se sent attiré par le métier de pilote.

En cette fin de siècle, la Manche connaît un trafic en progression constante. Le port du Havre se développe et requiert de plus en plus de pilotes. Bien rares sont en effet les capitaines au long cours qui, après les anxiétés de l’atterrage, ne sont pas soulagés de se décharger sur un pilote qui les mènera à bon port. A l’époque, le compas est l’un des seuls instruments de navigation fiables, le balisage est encore précaire et la radio reste à inventer. Seuls les pilotes connaissent parfaitement les chausse-trapes de la Manche balayée de violents courants et souvent noyée dans la brume. Ils excellent dans le maniement de la sonde qui leur permet d’ausculter les fameux « escaliers de la Manche » dont la connaissance parfaite est le B.A.-BA du métier. C’est la première chose qu’apprennent les mousses.

Une fois libéré de ses obligations militaires, Eugène Prentout abandonne donc son métier de pêcheur pour s’adonner au pilotage. En janvier 1888, il embarque une quinzaine de jours à bord du cotre-pilote portuaire Pierre Durecu (H35). Ensuite il est enrôlé comme matelot à bord de trois pilotes hauturiers : le Henriette et Marie (H2), le Notre-Dame des Flots (H20), et le Saint-François (H34). Il remplit alors toutes les conditions requises pour se présenter à l’examen de pilote : jusqu’en 1896, il suffit d’être âgé de 24 ans au moins, d’avoir navigué six ans à l’État, au commerce ou à la pêche, et d’être inscrit dans le quartier maritime concerné. A l’âge de vingt-cinq ans, le voici titulaire de son diplôme. Cinq années plus tard il fait construire son propre bateau, qu’il baptise Marie-Fernand du nom de ses deux premiers enfants.

Le pilotage au temps de la voile

On connaît assez bien le pilotage havrais au tournant du siècle, notamment grâce à un manuscrit de Julien Capard (1889-1956) appartenant à la famille du fameux constructeur Augustin Normand, et dont le chercheur havrais Paul Bedel a fait une synthèse à laquelle nous empruntons l’essentiel des informations qui suivent. Ce mémoire intitulé Le pilotage du Havre tel que je l’ai vécu au temps de la voile évoque les souvenirs du premier embarquement de l’auteur comme mousse, en 1903, à bord du cotre Espérance (1-137). La période décrite est tout à fait contemporaine de celle qu’a connue Eugène Prentout.

Les bateaux-pilotes sont alors répartis en trois catégories : le « grand métier », le « métier du Nord » et le « petit métier ». Les premiers, qui sont une vingtaine, vont attendre les navires sur les atterrages de la Manche, c’est-à-dire sur la ligne Ouessant-Bishop Rock (au Sud-Ouest des Scilly). Les seconds, qui ne sont que cinq au début du siècle, prennent en charge les navires dans le pas de Calais; le rythme de travail y est moins dur car les pilotes, généralement stationnés en attente à Boulogne, passent moins de temps à la mer. Enfin, le petit métier concerne une dizaine de bateaux servant les navires entre Barfleur et Fécamp.

Ne disposant pas des moyens de communication actuels, les pilotes doivent calculer le jour probable d’arrivée des navires en route pour Le Havre à partir de la date de leur départ publiée chaque semaine dans Le Havre, revue maritime. « Un cahier de distance et un carnet de reconnaissance et caractéristiques des bateaux permettaient de calculer leur date d’arrivée à un ou deux jours près », écrit Julien Capard.

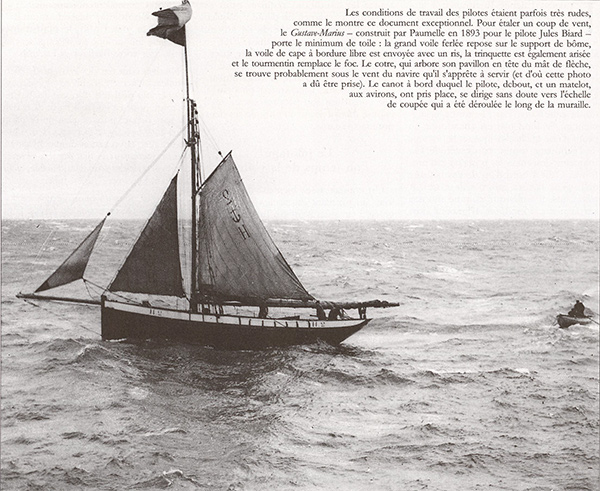

Bien sûr, tous les pilotes convoitent le même gros gibier, le prix du service étant fonction du tonnage des navires. Cette compétition donne lieu à de véritables régates pour être le premier sur la zone d’atterrage. Quel que soit le temps, les cotres s’élancent à la rencontre de leur proie, la surface de voilure pouvant être réduite à mesure que le vent forcit. Au pire, on établit la voile de cape à bordure libre, à un ris, la trinquette à deux ris et le quatrième foc. Par calme plat, lors qu’il faut rejoindre un navire à servir, la course se poursuit à bord des canots, le (ou les deux) « lamaneur(s) » — matelots -nageant en couple tandis que le pilote prend la godille. Seul le mousse reste à la barre du cotre.

Il arrive fréquemment que plusieurs cotres se retrouvent ensemble sur le lieu d’atterrage. Pour éviter une empoignade désagréable à l’arrivée du premier navire, les pilotes ont alors coutume de tirer au sort celui qui servira ce bâtiment. Si le temps le permet, ils se rendent avec leur canot à bord du cotre du plus âgé d’entre eux. Là, l’ordre de service — valable pour vingt-quatre heures — est déterminé à l’aide de boules numérotées prélevées dans une bouteille d’osier. Quand le temps est mauvais, ce système est remplacé par un jeu de planchettes numérotées mises en évidence sur le pont du cotre du plus ancien pilote, de telle sorte que le chiffre ne puisse être vu; le tirage au sort se fait alors à l’aide du porte-voix.

Lorsqu’un navire est en vue, le cotre-pi-lote se fait reconnaître en hissant son pavillon blanc à ancre noire en tête de mât. Signal auquel le navire répond en envoyant au mât de misaine le pavillon « P » (blanc bordé de bleu), ou son pavillon national. De nuit, le pilote brûle une ou deux torches et le navire répond par un feu de Bengale. Vient alors la manœuvre la plus délicate : la mise à bord du pilote. Voici la description qu’en fait Julien Capard.

« Les navires se plaçaient travers sous le vent à nous. Le bateau-pilote arrivait vent arrière, passait derrière le navire qui était stoppé et lofait un peu. Nous mettions alors notre petit canot à la mer, un peu à l’abri du vapeur. Le lamaneur et le pilote embarquaient et larguaient aussitôt pour faire route sur l’échelle de pilote disposée sur le navire. Dès que le pilote était parti, le patron du cotre, seul avec le mousse, laissait porter, pour ne pas être déventé et tomber à l’abri du navire qui, lui, dérivait. Sous le lof de ce navire, il empannait et laissait sa trinquette de cape au vent pour empêcher le bateau de prendre de l’erre pour reprendre son canot. A cette position, le cotre se trouvait cap à l’arrière du navire et il pouvait reprendre son canot à l’abri de celui-ci. Aussitôt que le canot se trouvait le long du bord du cotre, le patron faisait un signal au pilote embarqué sur ce navire pour le prévenir que le canot était rentré. Le pilote, à ce moment, faisait mettre en avant toute pour nous dégager et ne pas tomber sur nous. »

Une fois terminée cette manœuvre, le cotre rallie un port convenu de la côte anglaise ou française, où le pilote le rejoint après avoir servi son navire. Ces escales sont fort appréciées de l’équipage qui en profite pour se reposer, du moins lorsqu’il n’y a pas d’avarie à réparer. Car la vie des marins au pilotage n’est pas une sinécure. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance de l’emploi du temps du mousse évoqué par Julien Capard.

Le gamin se lève à 3h45 pour préparer le café ou le thé qui doit être prêt au changement de quart. Cette tâche accomplie, il peut se recoucher jusqu’à 6 heures. Alors le mousse doit nettoyer l’intérieur du bateau en veillant à ne pas réveiller celui qui récupère de son quart. Il prépare ensuite le petit déjeuner : œufs, pommes de terre au lard et soupe en hiver, maquereau « à la bonne eau » — cuit à l’eau de mer avec oignons et persil — en été. Vaisselle, ménage, préparation du déjeuner, vaisselle… la matinée est vite passée.

L’après-midi, le mousse a enfin le droit de monter sur le pont pour apprendre son métier : navigation, matelotage, sonde. Deux jours plus tard, l’apprenti est interrogé sur ce qu’il a appris. Et s’il n’a pas retenu sa leçon, il est puni et doit assurer un quart de nuit, généralement de 23 heures à 1 heure. Le souper est servi à 18 heures et, deux heures plus tard, la cuisine doit être propre comme un sou neuf, « dans un ordre inconnu à terre, même par les meilleures ménagères », précise Julien Capard.

La baronnie des Prentout

Le métier de pilote se transmet bien sou vent de génération en génération. Il y a des familles de pilotes havrais – on dit des « baronnies » – et les Prentout figurent parmi celles-ci. En réalité, cette dynastie est fondée par Eugène et Ferdinand Prentout, qui ne sont pas apparentés à l’origine et sont tous deux originaires de familles de pêcheurs de Villerville. Le premier sera le pi lote de Marie-Fernand, le second celui du Fellow (H21). Mais la lignée de ce dernier a failli être brutalement interrompue lors du naufrage du Fellow.

Le 2 septembre 1903, le H21 est en mer depuis deux jours. A bord se trouvent le pilote Ferdinand Prentout et son fils Emile âgé de quatorze ans, les deux matelots Georges Agnes et Léon Laromanie, ainsi que le mousse Auguste Berthelot. Le cotre navigue aux abords des Casquets dans un fort coup de Suroît. Après avoir réduit la toile, le pilote décide de se mettre à l’abri derrière le Cotentin et d’envoyer les deux adolescents dans le poste avant par sécurité. Vers 18 heures, au large de Cher bourg, une déferlante couche brutalement le bateau.

Quand les deux enfants réussissent enfin à s’extirper de l’intérieur à la force des bras, car l’échelle a disparu, ils découvrent que le cotre est rasé comme un ponton; pire, il n’y a plus personne sur le pont. Toute la nuit ils se terrent dans la soute arrière, seul en droit resté sec grâce à une cloison étanche qui maintient le bateau à flot. Au lever du jour, ils entreprennent de construire un radeau après avoir vainement essayé de vider la coque. Leur situation est vraiment désespérée quand, en fin de matinée, un vapeur apparaît à l’horizon.

C’est le navire anglais Ella de la ligne Cherbourg-Southampton. Au prix de mille difficultés, les enfants sont enfin secourus. Avant que !’Ella ne les ramène sur Cher bourg, ils ont tout juste le temps de voir le Fellow s’enfoncer et disparaître. Du cotre et des trois victimes laissant onze orphelins on ne retrouva jamais rien. Etant le fils du pi lote disparu, Emile Prentout rédigera le rap port de mer, qui s’achève par ces simples mots : « des heures durant, nous avons prié ».

Après ce drame, la mère d’Emile, restée veuve avec cinq enfants, place son fils pendant deux ans chez un charpentier d’Hon fleur pour tenter de lui faire oublier la mer. Mais, comme l’affirme sa sœur – Alice Huon, de Villerville, âgée aujourd’hui de 94 ans -, « dès qu’il avait un moment de liber té, Emile allait rôder sur les quais ». Touché par cette constance, Eugène Prentout prend le jeune homme en amitié. » Pour parfaire son apprentissage, il l’embarqua plusieurs fois sur Marie-Fernand’, précise encore Alice.

Après quelques années d’embarquement au long cours, Emile revient au Havre et passe son examen de pilote en 1916. C’est alors qu’il fréquente à nouveau le pilote de Marie-Fernand et s’éprend de sa fille Marie, qu’il épouse à la fin de la guerre. Désormais les deux familles Prentout n’en font plus qu’une. Jusqu’en 1929, date du départ en re traite d’Eugène, les deux pilotes ont encore l’occasion de naviguer ensemble à bord des vapeurs Illiona, puis Hermann du Pasquier. « Mon grand-père Eugène était un homme intègre, se souvient Paul Prentout, fils de Fernand. Il fut le premier à s’être opposé aux brimades souvent infligées aux mousses à cette époque. Il lutta aussi contre l’alcoolisme des marins. Il ne buvait que de l’eau et aimait servir certains navires anglais, où le thé et le café étaient excellents. »

Emile, le rescapé du Fellow, fera également une belle carrière . En 1929, il est nommé secrétaire de la Caisse des pensions du pilotage, puis il sera chargé de superviser la construction des nouveaux bateaux-pilotes à vapeur : le Sénateur Louis Brindeau et le Havre de -Grâce. Son épouse Marie lui donne quarte fils dont deux, André et Francis, seront pilotes à leur tour. André passe son examen en 1950, Francis, son cadet de deux ans, en 1946. Après quatre ans au Havre, ce dernier exerce à Marseille pendant trente-cinq ans.

Et aujourd’hui que deviennent les Prentout ? Des sept enfants des deux frères, aucun n’a choisi la mer. Il faudra attendre les petits-enfants, mais les aînés n’ont pas encore treize ans, l’âge où leurs arrière-grands pères étaient mousses.

La construction de Marie-Fernand

A la fin du XIXe siècle, la construction navale havraise est en plein essor, au point d’employer, certaines années, plus de la moitié de la population ouvrière. Trois chantiers au moins peuvent alors satisfaire la commande d’Eugène Prentout : celui d’Augustin Normand qui, avec le Cours-après lancé en 1871, a mis au point l’un des premiers cotres-pilotes fins et rapides; celui des frères Paumelle, qui, vingt ans plus tard, lancera le célèbre Jolie Brise; et encore celui d’Abel Lemarchand, alors réputé notamment pour ses yachts. C’est ce dernier qui est choisi.

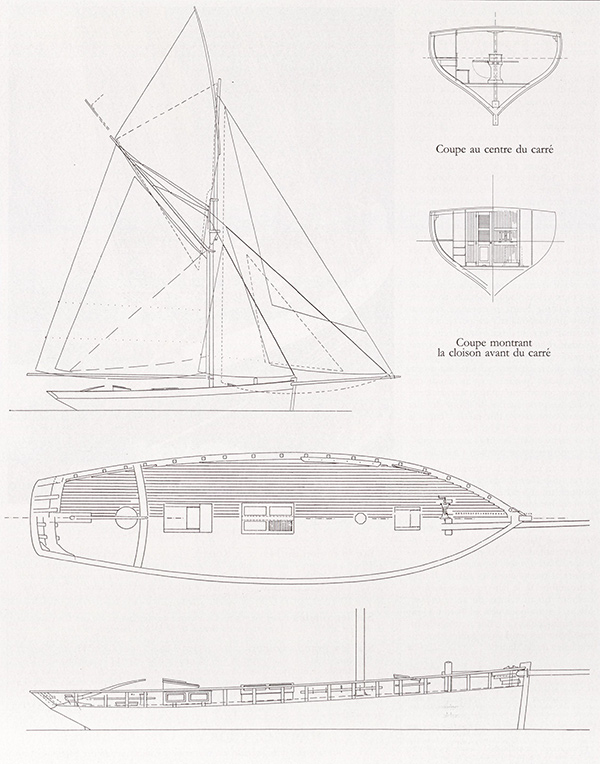

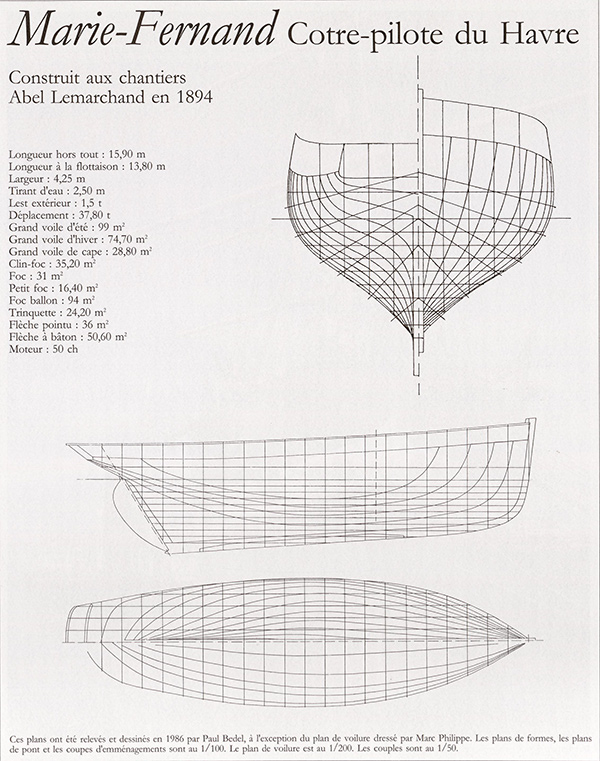

Marie-Fernand est lancé le mercredi 20 juin 1894, à 10h24. L’événement devait avoir lieu la veille mais une tempête avait détruit une partie des installations du chantier. Long de 15,90 mètres hors tout (13,80 mètres à la flottaison), large de 4,25 mètres avec un tirant d’eau de 2,50 mètres, ce bateau peut porter une surface de voilure de 213 mètres carrés. Marie-Fernand est le troisième cotre-pilote d’une série de quatre dont Abel Lemarchand avait conçu les plans quatre années plus tôt.

Pour autant, les quatre bateaux ne seront pas identiques. Le constructeur toujours en recherche qu’était Abel Lemarchand, non plus que les propriétaires jaloux de leur singularité, ne se seraient accommodés d’une rigoureuse monotypie. En longueur comme en largeur, Marie-Fernand a donc 15 centimètres de plus que le fameux plan-type, les autres cotes étant conformes à celles du plan. Mais surtout, il est le premier cotre à ne pas avoir toutes ses membrures chantournées, un couple sur deux étant ployé à la vapeur. Cette technique empruntée à la plaisance permet d’alléger la coque de plus d’une tonne sans fragiliser la charpente. Gain précieux qui contribue à améliorer la marche et à faciliter la manœuvre. Un mois après son lancement, Matie-Fernand gagnait les régates des pilotes du Havre.

Outre cette aptitude à la marche, le bateau d’Eugène Prentout réunit toutes les qualités nautiques exigées par ce métier et qui ont conduit à la définition du type probablement adopté au milieu du XIXe siècle : une bonne tenue de mer par tous les temps, une facilité de manœuvre par un équipage réduit — deux à trois hommes —, un franc-bord assez faible pour faciliter la mise à l’eau et la récupération du canot. Quant à sa longueur de près de seize mètres, elle correspond à la taille des cotres-pilotes de l’époque, celle-ci n’ayant cessé d’augmenter : les premiers cotres font autour de treize mètres et les derniers, comme Jolie-Brise, autour de dix-sept mètres. Les bateaux gagnent en vitesse et en confort à la mer, mais la voilure augmente en proportion et devient difficile à manœuvrer, au point que les derniers cotres nécessiteront deux lamaneurs au lieu d’un.

Par rapport à ses prédécesseurs, le plan de ce bateau-pilote fait apparaître un tirant d’eau plus faible et pour la première fois, autre innovation venue du yachting, un lest extérieur, même si celui-ci reste très modeste par rapport au lest intérieur de gueuses et de ciment (2 tonnes pour 13 tonnes). En dépit des propositions des architectes, les pilotes se défient de ce lest extérieur dont les rappels brutaux risquent selon eux de fatiguer le gréement.

De 1894 à 1917, Marie-Fernand fait le « petit métier » entre Barfleur et Fécamp, sous la responsabilité d’une dizaine de patrons successifs. Il est armé par son pi-lote-propriétaire, un patron, un matelot et un mousse. Toutefois, à l’âge de quarante-cinq ans, le 4 janvier 1909, Eugène Prentout vend son bateau à son aspirant-pilote Gaston Maillard Il continue cependant de naviguer à bord de son cotre jusqu’à la guerre ; l’usage veut en effet que l’ancien propriétaire reste à son poste tant que son successeur n’a pas fini de payer le bateau. En 1915, il prend le commandement du Marie-Madeleine (H25), et achève sa carrière au pilotage sur les nouveaux bateaux à vapeur : l‘ Illiona et l’ Hermann du Pasquier. Eugène Prentout est admis à la retraite le 24 octobre 1929.

A la plaisance sous pavillon britannique

En 1915, six ans après avoir changé de propriétaire, Marie-Fernand est définitivement désarmé du pilotage qui est désormais assuré par des vapeurs. Le cotre reprend toutefois la mer en 1917. Il est alors racheté par deux négociants havrais, Chegaray et Maréchal, qui l’arment à la pêche. Voilier puissant, le cotre peut aisément draguer les huîtres et les coquilles Saint-Jacques. Il est parfois armé aux trémails pour la capture des beaux poissons plats, soles, turbots, raies… On le voit aussi poser des casiers à étrilles. Mais à la pêche, comme au pilotage, la propulsion mécanique supplante définitivement la voile. Le temps des Hirondelles est révolu, du moins pour le travail. Car ces voiliers remarquables ont toutes les qualités pour séduire les plaisanciers les plus exigeants.

Grands yachtsmen devant l’Eternel, mais aussi utilisateurs précoces de voiliers de travail à la plaisance — et en particulier de pilotes de Bristol — les Britanniques connaissent bien ces cotres-pilotes havrais pour les avoir vus souventes fois relâcher dans leurs ports. Ils seront donc parmi les premiers à profiter de leur désarmement pour s’offrir à moindre prix des bateaux dont la conception est finalement assez voisine de celle des yachts de croisière de l’époque. C’est ainsi que J.S. Stewart achète Marie Fernand le 14 octobre 1922. L’hiver est mis à profit pour une première remise en état et durant l’été suivant, le cotre franchit la Manche. Pour cette traversée, le couple de propriétaires est accompagné de Evelyn George Martin, un torcheur de toile amoureux des Hirondelles de la Manche, qui achètera Jolie-Brise deux ans plus tard.

Dès son arrivée en Cornouailles, Marie-Fernand est rebaptisé Marguerite II, en l’honneur d’un célèbre yacht anglais de l’époque. Mais il y a tant de Marguerite dans les eaux britanniques que, le 14 mai 1924, les Stewart font changer ce nom trop commun au profit de Leonora, nouveau prénom féminin que le cotre va conserver pendant soixante ans, en dépit de ses différents propriétaires. Car les Stewart revendent leur cotre en 1926 à un attachant marin écossais : Archibald Cameron.

Cet ancien capitaine au long cours ayant bourlingué dans les mers du Sud et passé plusieurs fois le cap Horn à bord du fameux clipper Loch Etive, qui transportait du grain pour le compte de la Loch Une, s’est alors retiré sur le plancher des vaches. Il exploite désormais une ferme au bord du Gareloch, un bras de la Clyde. Mais à quarante ans, il vient d’apprendre que ses jours sont comptés ! Aussi, décide-t-il sur-le-champ de cesser de travailler et de profiter de ce qu’il lui reste de vie pour s’adonner à la navigation de plaisance. Il faut croire que la belle Leonora lui est profitable car, en dépit des prédictions de la Faculté, Archibald Cameron vivra encore quarante-neuf ans !

Ramenée d’Irlande du Nord, Leonora est alors basée sur la Clyde au pied du cottage de son propriétaire. L’hiver, Archibald Cameron aime à sortir par mauvais temps, avec son unique marin, quelquefois même en solitaire, accompagné seulement par sa chienne Candy. L’été, il emmène famille et amis vers le Nord-Ouest et surtout vers Skye, principale île des Hébrides intérieures. Il se plaît ainsi à emprunter le raccourci du Crinan Canal, évoluant avec maestria dans des écluses guère plus longues que son bateau. Pour ces manœuvres délicates, il ne dispose que d’un antique moteur auxiliaire à pétrole actionnant une hélice décentrée.

Comme nombre de yachts, Leonora est réquisitionnée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le cotre servira alors de base d’observation à la Royal Air Force qui s’entraîne en mer du Nord. Archibald Cameron le récupère après les hostilités et reprend son rythme de croisière, sans se soucier de son âge. A soixante-dix ans passés, alors qu’il empruntait le Crinan Canal par mauvais temps, un guetteur de service lui lança : « Par ce temps vous devriez être au fond de votre banette, mis-ter Cameron ! » A quoi le yachtsman imperturbable rétorqua simplement : « Ne vous inquiétez pas et venez donc prendre un whisky ! » Une dizaine d’années plus tard, le vieil homme naviguait toujours. Il lui faudra bien pourtant déclarer forfait. Il avait alors plus de quatre-vingts ans. Il venait de passer l’après-midi dans le gréement de son bateau qu’il réarmait pour la saison, et, une fois redescendu sur le pont, il déclara à un ami : « Connaîtrais-tu un bon docteur dans le coin, je sens que j’ai le tournis. » Il était temps d’être raisonnable.

Leonora est vendue en 1966 à Ronald Barge, qui la fait aussitôt restaurer au chantier Robertson de Sand Bank, en Ecosse. Le pont est refait, plusieurs membrures sont changées. Hélas, le devis initial est très largement dépassé et, faute de pouvoir payer la facture, le propriétaire doit revendre son bateau, la mort dans l’âme. Dès lors, pendant une douzaine d’années, Leonora va passer entre plusieurs mains… avant d’avoir le mal du pays.

Le retour de l’enfant prodigue

Comment l’ancien pilote du Havre disparu depuis tant d’années va-t-il retrouver son port natal ? C’est toute une histoire qui mérite d’être contée et commence avec la parution, en juillet 1983, du livre que Pierre-Henri Marin consacre aux pilotes du Havre. Cet ouvrage parvient entre les mains de Peter Gregson, un courtier maritime spécialisé dans la vente des bateaux en bois, qui a justement racheté Leonora trois ans plus tôt au Pays de Galles. Dans ce livre, il apprend que ce bateau n’est autre que l’ancien Marie-Fernand et que les Français ignorent son existence. Pas pour longtemps !

A tout hasard, Peter Gregson écrit à Patrick Cornet, le responsable des relations publiques du port autonome du Havre, dont le nom est cité dans le livre : « M. Marin constate que Jolie-Brise est le seul cotre-pilote qui reste et je suis certain que les Français auront plaisir à savoir qu’un autre bateau existe toujours, est presque reconstruit et prêt à prendre le large… » Cette première missive reste pourtant sans réponse.

Mais Peter Gregson n’a pas dit son dernier mot. A la même époque, il reçoit la visite du Briochin Georges Ladévèze venu lui acheter le lougre de Cornouailles Marie-Julie. Affaire faite, le courtier britannique lui parle de « son » pilote du Havre. « Très sceptique, raconte Georges Ladévèze, j’ai téléphoné à mon ami Le Faucheur, président des Old Gaffers de Saint-Malo. Et après vérifications, celui-ci a eu la confirmation de ce que nous pensions impossible : Jolie-Brise n’était pas le seul pilote du Havre survivant. »

Jean Le Faucheur alerte alors Georges Eudier, responsable de l’Office du tourisme du Havre. Et celui-ci donne le tuyau à une jeune association particulièrement intéressée par les Hirondelles de la Manche. Pendant des mois, Norbert Chapelle et Marc Philippe, le noyau dur de cette association, ont vainement épluché les petites annonces pour dénicher un éventuel ancien cotre-pilote à restaurer. Souvent déçus par de fausses pistes, ils sont désormais résignés à en faire construire une réplique neuve. C’est alors que Georges Eudier leur conseille : « Avant de commencer la construction, allez donc voir celui-là, on ne sait jamais ! »

C’est ainsi qu’en mai 1984, Norbert Chapelle, le président de l’association, Marc Philippe, le voilier havrais, Paul Bedel, le chercheur spécialiste des cotres-pi-lotes, et Léone Maine, la trésorière de l’association, prennent le ferry de Southampton pour rejoindre Kingsbridge où Peter Gregson a pris soin de mettre Leonora au sec. Silencieusement, presque religieusement, les quatre Français font le tour du bateau qu’ils examinent sous toutes ses coutures. Discrètement, Marc Philippe plante son Opinel dans la carène pour juger de l’état du bois. Cette fois le doute n’est plus permis, il s’agit bien d’un pilote du Havre. « J’ai reconnu les formes de la coque, la longue voûte arrière, l’étrave droite, se souvient Norbert Chapelle. Il y avait beaucoup de choses à reprendre, au niveau du pont, des bordés, de la quille. Il fallait aussi démolir les aménagements. Mais maintenant que nous en tenions un, plus question de le lâcher ! »

Dans le rapport qu’il va rédiger quelques jours plus tard, Paul Bedel résume le sentiment général : « Eu égard à son âge, nous avons pu constater le bon état de la coque qui n’est ni déformée, ni ouverte par la traction des haubans, ce qui est rare sur ce type de bateau. Les œuvres vives sont en bon état et les parties visibles des pièces maîtresses sont saines. Par contre ce qui reste des aménagements est à refaire entièrement. »

Sans un penny

Gregson demande 22 000 livres (environ 22 millions de centimes) de Leonora, plus 1 000 livres pour le convoyage. Une belle somme, mais plusieurs autres acheteurs seraient intéressés. C’est à prendre ou à laisser. « On prend ! » décide Norbert Chapelle, sans préciser qu’il n’a pas le premier penny pour payer le bateau.

De retour au Havre, il s’agit de trouver rapidement des partenaires financiers. Le projet qui consiste à faire de ce pilote la vitrine navigante du patrimoine havrais est présenté à toutes les personnes a priori concernées. Celles-ci ne tarissent pas d’éloges, mais les bourses restent fermées. Pendant ce temps, Peter Gregson s’impatiente, annonçant périodiquement qu’il a trouvé un acheteur. « On avait beau savoir qu’il bluffait, se souvient Jean-Louis Peau, secrétaire de l’association, cela nous sapait quand même le moral. »

En ce début 1985, tout semble perdu. De guerre lasse, l’association est sur le point de renoncer… quand les pilotes du Havre, sous l’impulsion de leur président Jean-Louis Hénaff, mettent les premiers la main à la poche. Un geste concret, qui a aussi valeur symbolique car il crédibilise le projet. Soudain, la glace est brisée et les collectivités territoriales emboîtent le pas des professionnels pour voler au secours de Marie-Fernand. La Région, le Département, la Ville, chacun y va de sa contribution. En mars, le trésorier est aux anges : non seulement Marie-Fernand peut être acheté, mais il est même possible d’entamer la restauration. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’association obtient l’agrément du Ministère de la culture, ce qui entraîne l’exonération de la Tva lors de l’importation du bateau.

Il ne reste plus qu’à aller chercher le bateau outre-Manche. Peter Gregson ne pouvant plus assurer le convoyage, ce sont les frères Delaunay qui s’en chargeront. Après une première tentative avortée en raison d’un coup de vent de force 8, Marie-Fernand rentre au pays une semaine plus tard en remorque du chalutier Jolie-Brise — tout un symbole ! — qui mettra vingt-six heures à rallier Le Havre depuis Salcombe.

Bienvenue au Havre !

« Beau temps, belle mer. » En cette fin de matinée du 17 juin 1985, les vedettes rapides du pilotage du Havre et de Rouen, l’hélicoptère orange de la station et plusieurs autres bateaux font une haie d’honneur à l’enfant prodigue. Avec sa coque gris terne, tachetée çà et là par le minium des bordés et des lisses fraîchement remplacés, le vieux cotre a perdu de sa superbe, mais il arbore fièrement le grand pavois.

Le convoi franchit les digues au côté d’un énorme porte-conteneurs et s’approche du sémaphore qui ressemble aujourd’hui davantage à une tour de contrôle qu’aux « pagodes » blanches connues de Marie-Fernand à son neuvage. Sous l’œil de nombreux objectifs, le cotre accoste au hangar 22 qui est alors le siège du Musée maritime et portuaire. La vieille dame de quatre-vingt-quinze printemps retrouve enfin son port d’attache après un exil de soixante-trois ans. Certes le paysage a changé, mais elle reconnaît tout de même l’accent du Pays de Caux, celui des « péqueux » de jadis qui bavardaient au Bout Menteux, juste au pied du sémaphore.

Marie-Fernand est amarré quai de Norvège à la Citadelle, un ancien bassin délaissé par le Port autonome. Mouillé au sein d’une flottille hétérogène de bateaux en restauration, il n’a pas encore très fière allure. Il faut être fin connaisseur pour imaginer la belle Hirondelle sous les traits de cette coque nonagénaire. Norbert Chapelle et ses amis ont pourtant bien l’intention de faire renaviguer l’ancien cotre-pilote. Mais on en est loin ! Il faut d’abord trouver des bras pour déshabiller le bateau, le débarrasser des scories qui au fil du temps sont venues alourdir sa silhouette, avant la restauration proprement dite.

Cette première tâche n’est pas très exaltante. Il s’agit de casser, de gratter, de nettoyer, de vider le bateau de tout ce qu’il contient : éléments de cuisine, réservoir à eau, sanitaires… Une fois mise à nu et dégréée, la coque est hissée sur le quai pour être soumise aux appels d’offres des quatre chantiers contactés pour la restauration. L’un d’eux, résolument pessimiste, déclare tout de go que le cotre ne peut être sauvé et qu’il vaut mieux en faire une réplique. Par chance, les Ateliers et chantiers maritimes d’Honfleur sont d’un avis différent et emportent le marché avec un devis inférieur à deux cent mille francs.

Rendez-vous est pris pour mars 1986. Ce jour-là, Marie-Fernand traverse l’estuaire pour rejoindre le chantier. Mais, à Honfleur, l’accueil est pour le moins mitigé. Sous le prétexte que cette « épave » (sic) menace de couler, l’officier de port refuse obstinément de lui ouvrir les portes du bassin. Le directeur du chantier devra venir en personne signer une décharge pour que le zélé fonctionnaire se laisse enfin fléchir. Décidément, la culture maritime est encore un concept incertain dans notre pays ! Qu’importe, l’affront sera bien vite lavé. En juin 1986, l’indésirable est classé Monument historique et au Salon Nautique de cette même année, Eric Tabarly accepte d’en être le parrain.

La restauration

Aux Ateliers et chantiers maritimes d’Honfleur, la coque fait peau neuve. Treize membrures en chêne et cent soixante-dix mètres de bordés en pitchpin sont remplacés. Parmi les bordés sains, certains sont encore gorgés de résine, un siècle après avoir été débités ! La quille est renforcée, à l’avant et à l’arrière, de même que l’étambot. Le pont, refait en Angleterre, est en bon état mais les superstructures qui ne sont pas d’origine doivent être changées. Le rouf d’ajout récent est remplacé par une claire-voie, plus petite. A l’arrière, une écoutille circulaire dotée d’un capot en sapelli est mise en place. Les charpentiers sculptent aussi une nouvelle barre franche et confectionnent un banc de quart avec étrier central en chêne. Une partie du pavois et de la lisse est refaite. Pour les besoins de cette restauration exceptionnelle, le chantier va même sortir « de derrière les fagots » une pièce de pin d’Orégon qui attendait depuis 1936 une occasion digne de sa qualité. Enfin, les coutures sont calfatées par les hommes de l’art. Deux mille heures de travail auront été nécessaires pour mener à bien cette première tranche de travaux.

Pour que la coque soit vraiment achevée, il ne reste plus alors aux bénévoles qu’à poncer le bois et redonner au bateau la livrée noire et blanche qui avait valu aux cotres-pilotes leur surnom d’Hirondelles de la Manche. Ainsi paré, Marie-Fernand retrouve son mouillage au bassin de la Citadelle, le 1er décembre 1985. Et il va y être longtemps retenu prisonnier. La trésorerie de l’association est à sec et l’ancien pilote, qui n’est encore qu’un ponton, ne peut être achevé.

L’année 1987 est plutôt morose. Les volontaires font ce qu’ils peuvent, mais certaines tâches requièrent la compétence de spécialistes. La restauration progresse malgré tout, lentement, mais elle progresse. Restauration et non reconstitution, comme ne manque pas de le souligner Norbert Chapelle : « Marie-Fernand est un bateau dont la vie a été marquée par différentes transformations et la restauration entreprise est le résultat d’un ensemble de compromis entre ce qui doit être modifié et ce qui doit être conservé.

Marie-Fernand a été bateau-pilote au Havre pendant vingt-trois ans, mais aussi bateau de pêche durant cinq ans et bateau de plaisance en Grande-Bretagne pendant soixante-trois ans. C’est son histoire. Au nom de quelle vérité en supprimer toutes traces ? » (1)

Alors que Marie-Femand est toujours prisonnier de son bassin, les membres de l’association se rendent à Douarnenez 88. Ils auront ainsi l’occasion de faire une sortie en baie à bord de Jolie-Brise, l’autre rescapé de la flottille des Hirondelles de la Manche. Un grand moment, bien de nature à les galvaniser. Au retour de Bretagne, ils sont fermement décidés à secouer la torpeur ambiante. Ils se fixent ainsi un objectif, comme on se lance un défi : la restauration sera achevée dans un an pour que Marie-Fernand puisse participer aux Voiles de la Liberté à Rouen. « Nous l’aurions traîné à la force des bras par le chemin de halage s’il avait fallu, mais nous voulions le faire sortir de son bassin havrais » se souvient Paul-Eric Hanon, le président de la Fédération Manche du patrimoine maritime normand.

D’ailleurs, après tant de grisaille, l’embellie se profile à l’horizon. Une subvention des Affaires culturelles vient renflouer les caisses. En outre, la section marine du lycée professionnel de l’automobile se charge de la motorisation du bateau dans le cadre d’un Pae (Programme d’action éducative). Le cotre doit en effet être doté d’un moteur pour répondre aux normes de sécurité dans le cadre d’une utilisation collective. En l’occurrence, il s’agira d’un moteur diesel de 405 marinisé, offert par Peugeot dans le cadre de la taxe professionnelle, et que les élèves vont se charger d’installer à bord du bateau. Outre son intérêt pédagogique, ce contrat passé entre l’association et le lycée va permettre de réaliser une économie de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Au printemps 1989, on s’attaque enfin à la restauration du gréement. Sous les pommiers du verger cauchois de Marc Philippe, une dizaine de volontaires sont initiés au fourrage des haubans. Le matage a lieu en juin. L’espar renforcé et reverni est engagé dans son sabot, où l’on a bien sûr glissé une pièce, conformément à la tradition. A peine le mât est-il dressé que déjà Gilles Philippe, fils de Marc et lui-même maître-voilier, l’escalade et entreprend la fixation des haubans, galhaubans, barres de flèche et mât de flèche avec ses bastaques. En bas, une équipe, dirigée par Marc, assure le ridage des haubans sur leurs caps de mouton, les galhaubans étant ridés à l’aide de simples palans à deux brins. Quelques semaines plus tard, le gui à rouleau qui avait été installé par les Anglais est remplacé par une bôme à fourche et violons de ris plus conforme au gréement d’origine. Enfin, on se fait un point d’honneur de gréer les nombreuses drisses de pavillons qui étaient l’apanage des pilotes : drisses frappées en tête du mât de flèche, en tête du bas-mât (sur une potence), sous chacune des barres de flèche, et à l’extrémité du pic.

Le samedi 8 juillet, Marie-Fernand qui a reçu son moteur traverse par ses propres moyens le bassin de la Citadelle pour aller s’amarrer au quai de l’Isle, dans le bassin de la Manche. Le bateau semble fin prêt pour remonter la Seine et rallier Rouen… quand, patatras ! la mèche du gouvernail se rompt à deux jours du départ. Il faut remettre le bateau au sec et refaire un gouvernail en catastrophe. Le 11 juillet, quand le cotre fait son entrée dans le port de Rouen, la ville est déjà en fête.

La chambre du pilote inspirée d’une gravure

Pour autant la restauration de Marie-Fernand est loin d’être achevée. Certes le bateau a pu participer aux Voiles de la Liberté. Mais il l’a fait avec son gréement bâtard de plaisance, et sans le moindre emménagement. Heureusement, il reste encore trois ans avant Brest 92, la grande fête qui devient bientôt le leitmotiv de tous les bénévoles qui passent leurs dimanches à travailler sur le bateau.

Petit à petit, au fil des week-ends et au gré des finances, le cotre se métamorphose. Installation d’un râtelier au pied du mât, finition du gréement dormant, façonnage d’un écubier, préparation des poulies… les tâches sont multiples. Les élèves d’une section menuiserie du lycée Auguste Perret viennent donner la main pour les emménagements. Ils réalisent notamment une très belle « chambre des pilotes » (le carré) en s’inspirant notamment d’une gravure de Brunet et de la description empruntée à Julien Capard :

« Cette chambre est vernie, plafond ripoliné. Elle comprend quatre couchettes : deux à tribord, deux à bâbord. Sous chaque couchette, nous avions un grand tiroir pour ranger nos effets. Quatre grands caissons formaient banquette : caisson pour le pot de beurre, lard, saucisses conservées dans du saindoux, caisson pour les bouteilles et objets divers. A chaque coin de la chambre, sur l’arrière, se trouvait une armoire pour nos vêtements. Les deux de l’avant étaient : une pour les vêtements du pilote, la deuxième pour nos boîtes de conserve. La table se trouvait dans le milieu de la chambre avec un cabaret encastré dans une épontille. Pour nous éclairer, nous avions une suspension avec une lampe à pétrole accrochée à la cardan, au milieu de la chambre, sous la claire-voie… Sous le parquet nous avions le lest. »

« Les emménagements de Marie-Fernand sont à peu près conformes à cette description, commente Norbert Chapelle. Et il faut reconnaître que ce grand carré est à la fois bien pratique et bien sympathique. Par contre, à l’avant, nous avons fait une cloison supplémentaire, ce qui nous a permis d’ajouter quatre couchettes dans le poste. »

Comportement à la mer : rapide et gîtard

Le 6 juillet 1991, Marie-Fernand reprend enfin la mer à l’occasion d’une croisière à Fécamp. C’est la première fois que l’équipage navigue sous voiles. Un grand moment, même si la grand voile anglaise, de couleur cachou, n’est pas conforme à la tradition des Hirondelles de la Manche. Le cotre attend encore son nouveau jeu de voiles. Le retour se fera en sept heures, par un vent de suroît de force six.

D’autres sorties suivront, qui vont permettre à l’équipage de prendre en main le grand cotre à corne. Le 29 juin 1992, c’est le grand départ vers Brest. La croisière est ponctuée d’escales savoureuses tout au long des côtes normandes et bretonnes. Pour tous les membres de l’association, Brut 92 où le cotre ne dépare pas aux côtés des pilotes de Bristol et des Colin Archer, représente sans conteste le point culminant de cette aventure. En dépit de ses quatre-vingt-dix-huit ans et du scepticisme des Cassandre, Marie-Fernand navigue de nouveau, et pour longtemps. Les Havrais ont tenu leur pari, et ils ont été récompensés pour leur parcours exemplaire. Le jury du concours « Bateaux des côtes de France » leur a accordé le cinquième prix dans la catégorie des bateaux pontés de plus de douze mètres, et le cinquième prix spécial pour la restauration de la coque. Le dossier de recherche, quant à lui, est jugé excellent.

Le comportement à la mer de Marie-Fernand est pour beaucoup une découverte et pour chacun un plaisir. D’abord, c’est un excellent marcheur. « A Brest 92, se souvient Eric Grémont, l’un des barreurs les plus assidus du cotre, on a pu constater que ce bateau était vraiment à la hauteur de sa légende. En baie de Douarnenez, nous nous sommes aperçus que tous les bateaux de même type avaient bien du mal à nous suivre, même les pilotes de Bristol. Cela tient notamment au fait que Marie Fernandest très bien voilé alors que les cotres anglais sont souvent sous-toilés. Cela dit, on a quand même des progrès à faire sur le réglage. Les voiles d’avant sont en duradon et elles se sont creusées très vite, ce qui est mauvais pour le près.

« Bien sûr, un tel bateau requiert un minimum d’apprentissage. Mais il est assez évolutif et ne manque jamais à virer, même par petit temps; il suffit de le faire au bon moment, quand le bateau a encore un peu d’erre, et de laisser le foc bordé à contre. Si le gréement est bien réglé, la barre reste douce à toutes les allures, sauf évidemment au portant dans la brise, quand il faut barrer à la lame, mais c’est le cas de tous les voiliers. La seule manœuvre un peu délicate, c’est sans doute l’empannage. Là, il faut être prudent. Le barreur doit manœuvrer en parfaite synchronisation avec les deux équipiers qui embraquent progressivement les soixante-dix mètres de l’écoute de grand voile. Et quand il y a du vent, l’effort à fournir est considérable. On se demande comment ils pouvaient faire autrefois quand ils n’étaient que deux à bord ! »

Bateau physique quand le vent souffle fort, le cotre-pilote n’en reste pas moins toujours confortable, même s’il est relativement gîtard. Il est doux, puissant, ne traîne presque pas d’eau, à part le remous de l’hélice excentrée. « Par contre, ajoute Eric Gré-mont, il pioche dans le clapot et mouille pas mal au près. Une fois, j’ai vu la tête d’étrave plonger vingt centimètres sous l’eau. Rien de tel pour casser le bout-dehors. Les gars ne devaient pas s’amuser tous les jours ! »

Philippe Valetoux, pilote du Havre et l’un des skippers attitrés du cotre, nous emmène aujourd’hui à bord de Marie-Fernand. Le cotre franchit au moteur le pertuis du pont de l’Eure et l’écluse Quinette-de-Rochemont. A la barre, le skipper est tendu car, avec son hélice latérale et son fardage important, le bateau n’est pas très manœuvrant. Nous voici enfin en eaux libres dans l’avant-port. C’est l’instant de hisser les 99 mètres carrés de la grand voile dont la bôme est si longue qu’au roulis et par vent arrière elle peut griffer la surface de l’eau. « Un moment toujours délicat, explique Philippe Valetoux. Car une fois la voile libérée de ses rabans, les plis s’étalent sur le pont et engagent parfois la barre; il faut alors piloter « au radar » et anticiper en s’assurant que les parages sont clairs. »

Ce matin, nous avons de la chance, le trafic commercial est nul. La rade est à nous. Nez dans le vent — et il est long avec un bout-dehors de plus de trois mètres — le cotre tangue doucement dans la houle levée par un vent d’Ouest de 10 à 15 nœuds. « Envoyez ! » Une solide paire de bras s’empare de la drisse de mât à double courant, une autre de la drisse de pic. Nous hissons main sur main avec le synchronisme nécessaire. Le pic s’élève à l’horizontale, avant d’être apiqué lorsque le guindant est à bloc. La brise s’engouffre aussitôt dans la toile qui s’offre à elle et il faut souquer ferme pour l’établir rapidement. Pierre et Christian raidissent ensemble l’étarque de grand voile, tandis que David choque la balancine. Tout le monde s’active, sans se soucier des paumes qui s’échauffent au passage du chanvre.

Aujourd’hui, cette manœuvre est grandement facilitée par le diesel de cinquante chevaux qui permet de maintenir le bateau bout au vent. On imagine l’habileté de nos prédécesseurs qui ne disposaient pas de cette aide et devaient traverser tous les bassins à la voile, quand ils ne recouraient pas au halage, aux avirons bordés dans les haubans ou aux godilles ! La voile est désormais bien établie et le vent appuie le bateau en glissant sur cette toile tendue exhibant avec fierté son H23 et l’ancre de pilote. Une calligraphie parfaitement reconstituée d’après une photo ancienne projetée grandeur nature sur un patron — c’est à ces détails que l’on reconnaît l’authenticité d’une restauration.

Pas le temps de souffler, c’est maintenant le tour des voiles d’avant, car Ma-rie-Fernand ne cesse de lofer et se montre dur à la barre. Sous la direction d’Eric, le bosco, la manœuvre est parfaitement exécutée. Simultanément, on embraque la drisse de foc, alors que le point d’amure, passé dans la « queue de cochon » du rocambeau, glisse vers l’extrémité du bout-dehors. L’écoute de foc choquée en grand, la drisse est étarquée, puis le mou de l’écoute est repris. Alors le foc gonflé de vent s’arrondit joliment. Belle manœuvre, aujourd’hui on ne « chalutera » pas. L’envoi de la trinquette ne posera pas plus de problèmes. La moustache blanchit à l’étrave, le bout-dehors désormais sollicité s’incurve légèrement. C’est parti ! « Il nous manque juste une barre d’écoute de trinquette, commente le skipper; il y en avait une autrefois, en bronze, de sorte que la trinquette était auto-vireuse, ce qui simplifiait la manœuvre, mais notre trinquette actuelle est trop grande pour cela. »

Le bateau a trouvé son rythme. La coque trace un sillage qui témoigne d’une belle allure, tout en ne traînant pas trop d’eau. Il nous faut encore parfaire le réglage des écoutes, reprendre quelques centimètres ici, en relâcher là. Après quoi le cotre remonte jusqu’à cinquante degrés du vent, ce qui n’est pas si mal pour un centenaire qui ne supporte plus d’être trop souqué. Le travail achevé, chacun se repose en s’allongeant sous le vent, à même le pont, bien calé contre le pavois. Instant de silence et de bonheur qui ne se décrit pas. Le bateau est parfaitement assis et les « stagiaires » de ce matin se gaussent des quelques voiliers modernes qui nous accompagnent et se font chahuter dans le clapot.

Mais la pause est de courte durée, car il faut envoyer le flèche pour donner la touche finale à ce magnifique plan de voilure. Cette voile est directement endraillée sur le retour de sa drisse — il n’y a pas de mât de corde. Eric se lance dans son numéro, bordant par-ci, choquant par-là, tandis que la voile, là-haut, déploie ses trente-six mètres carrés de toile. Elle s’établit parfaitement, notamment grâce à un point d’amure intermédiaire (le four) qui permet de plaquer la voile contre le mât à l’aide d’une manœuvre passant dans un margouillet estropé en tête du bas-mât. A cause de ce grand flèche dont la chute prolongeait celle de la grand voile pour former un véritable triangle, les cotres-pilotes havrais se faisaient autrefois appeler « pointus »; et au temps des régates, quand une unité établissait cette voile, les promeneurs du front de mer avaient coutume de dire qu’elle « faisait la belle ». Dès que le flèche est établi, le bateau gagne en vitesse mais aussi en cap -4 à 5 degrés selon Norbert Chapelle.

Ainsi se suivent et se ressemblent les sorties de Marie-Fernand. Armé par un skipper, un second et un bosco, le cotre peut embarquer encore cinq personnes. Un équipage réduit, mais idéal pour la croisière. Quoi qu’il en soit, l’association n’envisage pas pour ce bateau un programme intensif. En dépit de sa restauration, Marie-Fernand est aujourd’hui centenaire et mérite quelques égards. Il n’est pas question de le faire naviguer aussi rudement qu’au temps de sa jeunesse. Mieux vaudra pour cela en faire un jour une réplique neuve… une nouvelle aventure pour les amis infatigables des Hirondelles de la Manche !

Bibliographie : Pierre-Henri Marin : Pilotes, les Hirondelles de la Manche, pilotes du Havre (Gallimard). Claudie Reinhart : Les pilotes du Havre 1806-1914 (autoédition). Julien Richard : Pilotes du Havre 1914- 194 5 (autoédition). Jacques Chegaray : L’étonnante histoire de Viller-ville (autoédition). Association « Hirondelle de la Manche » : Dossier de recherche pour le concours « Bateaux des côtes de France ».

(1) Ndlr : On ne saurait évidemment faire de cette opinion une vérité universelle. En matière de restauration de bateaux traditionnels, la règle qui prévaut aujourd’hui est en effet de remettre les bateaux dans l’état où ils se trouvaient à leur neuvage, après avoir soigneusement archivé et photographié toutes les traces de leurs états successifs. Un principe simple qui présente le mérite de couper court à toute interprétation discutable.