Par Bernard Vigne – Introduite par les pêcheurs catalans au XVIIIe siècle, la pêche au bœuf va faire bien des émules sur la côte languedocienne, en dépit des protestations qu’elle suscitera. Cette technique, consistant à traîner à deux bateaux un chalut sans perche appelé gangui, va donner naissance à un type de voiliers spécialement conçus pour elle : les bateaux-bœufs, issus des tartanes de pêche provençales. Grâce aux témoignages recueillis auprès d’anciens marins sétois, Bernard Vigne nous présente la construction, la navigation et la technique de pêche à bord de ces superbes voiliers de travail latins, qui étaient particulièrement nombreux dans le port de Sète au début du siècle.

« Ile singulière », au creux du golfe du Lion, attachée à la côte du Languedoc par un immense cordon lagunaire qui s’étend de l’embouchure du Rhône aux Pyrénées, le port de Cette (1) est né le 29 juillet 1666, de la volonté royale mais aussi des efforts conjugués de l’inventif Paul Riquet et de l’infatigable Colbert. Les raisons de cette création sont donc d’ordre militaire, la côte étant jusque-là presque sans défense. Mais la décision tient aussi à des considérations commerciales. Car l’arrière-pays est riche produits manufacturés, cotonnades, vins et alcools, grains… et les marchands de Montpellier et de Nîmes appellent de tous leurs vœux l’ouverture d’un débouché sur le littoral. C’est ainsi qu’avec les travaux du port, Paul Riquet obtient l’adjudication de la prolongation du canal du Midi jusqu’au bassin de Thau.

Une fois érigé le môle Saint-Louis, une ville va naître autour du port, grâce à l’octroi du privilège de « libre établissement ». La population croît rapidement, pour atteindre 6 500 habitants à la veille de la Révolution. A la même époque, les tables d’imposition font état de cinquante pêcheurs payant la capitation, ce nombre, sans doute inférieur à la réalité, comprenant les pêcheurs d’étang et les pêcheurs en mer.

Les pêcheurs languedociens ne s’aventurent guère au-delà de trois ou quatre milles de la côte. Mais l’arrivée des Catalans au XVIIIe siècle, plus entreprenants et plus audacieux, va contribuer à modifier les habitudes. En 1786, dans son rapport à l’intendant de la province du Langue doc, le subdélégué Grangent écrit : « On voit à Sette une peuplade de pêcheurs catalans qui s’est formée insensiblement et qui est composée déjà d’environ vingt cinq familles dont la plupart des chefs paient capitation audit Sette où ils commencent à s’allier avec les gens de l’endroit. Ce nombre semble même s’accroître annuellement … Comme ces pêcheurs sont d’excellents marins, il serait de la politique du gouvernement de les protéger par quelques faveurs pour en attirer au tant qu’on pourra. (…) Ils sont un sujet d’émulation pour les pêcheurs de l’endroit moins habiles et moins courageux qu’eux et gui semblent aujourd’hui vouloir adopter leurs manières. »

La pêche au bœuf… et à la vache

Les Catalans apportent avec eux leurs techniques de pêche : le palangre, le filet dérivant et bien sûr la pêche au bœuf qui consiste à traîner un même filet à deux bateaux. L’apparition de cet art est ainsi décrite dans un mémoire rédigé en 1754 par un fonctionnaire de l’amirauté de Narbonne:

« La pêche au bœuf, imaginée par des patrons catalans vers l’année 1720 et pratiquée d’abord sur les côtes de la Catalogne, y fut presque défendue sous peine de la vie. La proscription de cette pêche en Espagne fut la cause de son origine sur les côtes du Languedoc. Quelque pêcheur catalan, qui était sans doute tombé dans la contravention, se réfugia dans cette province pour éviter la punition qu’il avait méritée. Il instruisit les pêcheurs d’Agde et de Gruissan de la manœuvre de la pêche au bœuf, et ces pêcheurs séduits par l’appât d’un gain plus considérable se livrèrent d’autant plus volontiers à cette pêche qu’ils pouvaient la pratiquer avec plus de facilité.

« La pêche au gangui était connue et usitée sur les côtes du Languedoc, et le filet employé pour cette pêche pouvait l’être également pour celle du bœuf. C’est la manière de se servir de ce filet qui caractérise la pêche pour laquelle il est employé. S’il est traîné par un seul bateau portant voiles et rames, c’est la pêche au gangui. S’il est traîné par deux bateaux, c’est la pêche au bœuf, mais c’est toujours le même filet. »

Dès son introduction, la pêche au bœuf, qui se pratique tout près des plages sur le territoire des traîneurs de bouliech (sen ne) et des propriétaires de bordigues (pêcheries fixes) établis le long des graus , provoque une levée de boucliers chez les pêcheurs de Leucate, des Cabanes de Fleury, de Sète et même de Provence. Au point qu’en 1725, l’intendant du Langue doc décide de l’interdire. Sans grand résultat semble-t-il, car il doit renouveler l’interdit trois ans plus tard. Et comme cette mesure n’est toujours pas respectée, l’autorité décrète, en 1754, la « proscription absolue du gangui » et ordonne la destruction des barques et des engins de pêche.

Une centaine de bateaux sont ainsi détruits : quarante à Gruissan, trente à Agde et trente à Marseillan. Il s’agit vraisemblablement de petites embarcations car, selon le mémoire cité plus haut, elles ne sont armées que par trois hommes. Pour ne pas précipiter tous ces pêcheurs dans la misère, l’amirauté leur propose de se grouper et d’armer des tartanes à la pêche à la vache. Cette technique très spectaculaire, qui perdure jusqu’à la fin du XIXe siècle, consiste à traîner un grand chalut en travers du vent, l’engin étant mainte nu ouvert à l’aide de deux longs tangons dépassant à l’avant et à l’arrière du bateau.

Les pêcheurs ne sont guère convaincus. « La pêche à la tartane, écrivent-ils à leur ministre, se fait des Martigues à Cet te, et comme dans le golfe du Lion le vent de Nord-Ouest et du Nord-Nord Ouest est le dominant et celui qui règne le plus, les tartanes viennent jeter leurs filets à la mer dans le golfe de Narbonne aux fonds de quatre brasses d’eau et par courent le golfe en côtoyant jusqu’en de hors du banc de Brescou, dit de la Barbabe, et de là côtoient jusqu’au-devant du port de Cette, par où on voit que ces tartanes contreviennent aux règlements de 1725 et de 1728 sur la quantité de fonds qu’ils doivent tenir et qui est d’au moins 16 brasses.

« Les tartanes que l’on construit pour la pêche sont d’une grande pontée, elles ont au moins 55 pieds de long sur le tillac et si on ajoute à cela deux bouts dehors dits paux, qu’ils portent, un sur l’avant, l’autre sur l’arrière, de 40 pieds chacun, au bout desquels ils attachent l’amarre de leur filet dite remoulque, on trouve une ouverture de 135 pieds con forme à la grandeur du filet et conséquemment beaucoup plus grande que celle de deux bateaux qui font la pêche au bœuf. »

Quoi qu’il en soit, la pêche au bœuf bravera tous les interdits. Revendiquée dans les Cahiers de doléances en 1789, interdite en 1790 et en 1803, elle est finalement autorisée en 1819.

La pêche au bœuf à Cette

« Au port de Cette, écrit Sabin Berthe lot en 1868, dans ses Etudes sur les pêches maritimes dans la Méditerranée, on ne se livra à cette pêche qu’en 1786; les barques qu’on y affecta d’abord étaient de 10 à 12 tonneaux, avec un mât à grande voile latine. Mais en 1818 on commença à employer des bâtiments de 20 à 25 tonneaux de jauge. En 1842, elle comptait des barques d’un plus fort tonnage et la pêche se faisait devant le port, par 24 brasses de profondeur à environ 5 milles de terre. »

Les registres d’armement conservés au Service historique de la Marine de Toulon confirment ces indications. Pour l’année 1837, sur cinquante-quatre armements, on relève seize embarcations jaugeant entre 11 et 30 tonneaux, chacune ayant à son bord de quatre à huit matelots, vingt bateaux génois de 3 à 4 tonneaux, dix bateaux espagnols en fait des barques catalanes , et huit bateaux sétois de 4 tonneaux pratiquant le bouliech, qui est une très ancienne activité sur cette côte.

Nous n’avons pas trouvé d’autres renseignements sur les plus grosses unités, mais on peut raisonnablement penser qu’il s’agit là de tartanes, sans doute les premiers « bateaux-bœufs » de Cette. Les tartanes sont généralement armées au ca botage, mais les patrons ont toujours un filet dans la cale et, en attendant le fret de retour, ils n’hésitent pas à armer à la pêche pour quelques jours ou quelques semaines.

Il est vrai que cette zone est réellement exceptionnelle pour la pêche, en raison de la présence conjuguée du plateau continental, du Rhône et du soleil. Les eaux du golfe du Lion recouvrent un vaste plateau continental, la Planasse, dont la ligne des fonds, parallèle au littoral, s’abaisse doucement : 15 brasses à deux milles, 20 brasses à quatre milles, 40 brasses à huit milles. A l’Est, le Rhône apporte l’eau douce, les alluvions qui ont modelé le littoral et entraîné la formation de frayères dans le golfe de Beauduc, le golfe d’Aigues-Mortes et les étangs. Le soleil enfin, qui réchauffe rapidement ces eaux peu profondes et riches, permet le développement du plancton, qui attire, dès le mois d’avril, les poissons bleus thons, sardines et maquereaux et favorise la prolifération des espèces locales daurades, rougets, grondins, merlans, baudroies, raies, seiches et poulpes.

Dans ces lieux de pêche d’une grande richesse, le chalutage va pouvoir se développer grâce à plusieurs facteurs : la présence de barques assez fortes (jaugeant une vingtaine de tonneaux), l’introduction de la technique du bœuf et l’existence du port de Sète.

Le bateau-bœuf

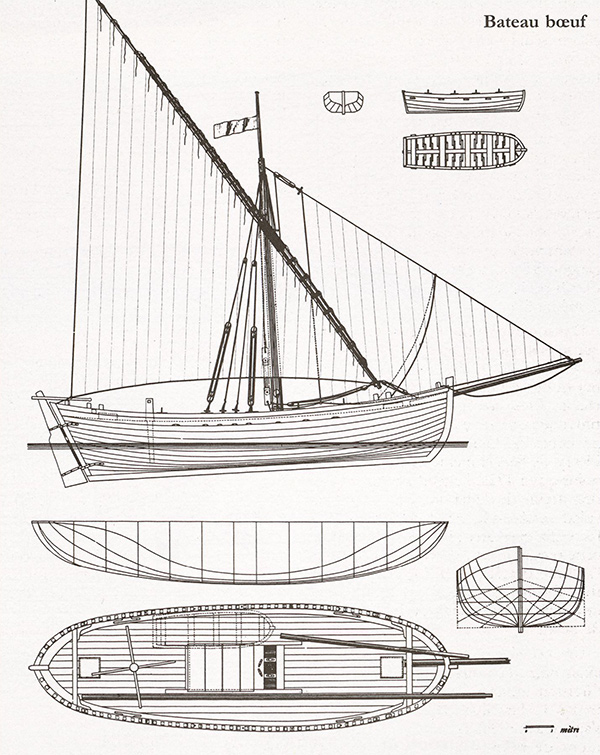

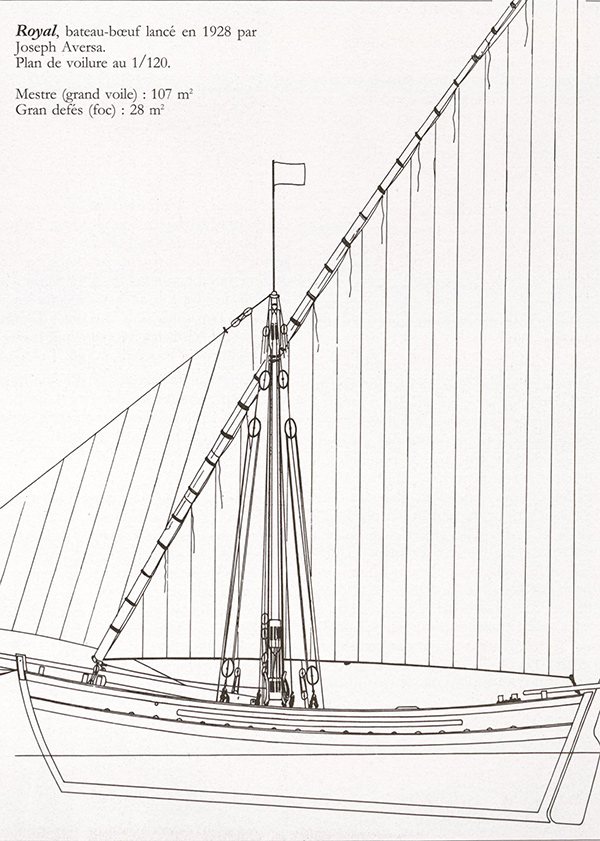

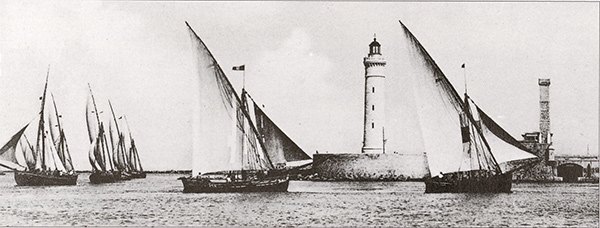

Il existe de nombreuses représentations de bateaux-bœufs : un plan datant de 1878, tiré des Souvenirs de Marine de l’amiral Pâris, un tableau de François Roux, peintre de marine marseillais, ainsi qu’une collection de cartes postales des années 1900. Toute cette iconographie date de la fin du XIXe siècle et concerne la région de Martigues; nous n’avons pas trouvé de document précis plus ancien. Le bateau bœuf que l’on y découvre est bien sûr étroitement apparenté à la tartane provençale dont il est originaire. Mais c’est une tartane qui a évolué pour donner naissance à un type bien identifiable dans sa forme aboutie.

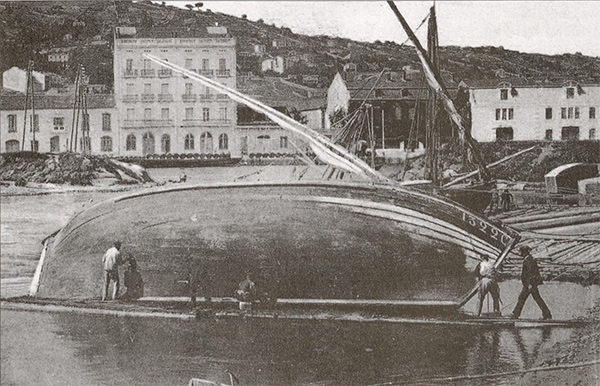

Ce qui caractérise le bateau-bœuf au premier coup d’œil, ce sont les façons de l’avant. Le maître-bau avancé dégage des formes très pleines, très lourdes qui, associées à un arrière plus fin, contribuent à mettre la coque en différence, à la manière des bateaux bretons. C’est d’ailleurs là un exemple unique en Méditerranée. L’étrave courbe n’a plus l’élancement de celle de la tartane, la liaison avec la quille se fait avec un brion très vif, sans doute pour assurer un meilleur cap. La quête d’étambot et le grand gouvernail donnent du pied à la carène. Tout dans les lignes trahit le bateau de travail. Il s’agit là, pour rester dans la métaphore agricole, d’un véritable laboureur des mers.

On peut penser qu’au début, les patrons se sont contentés de déplacer le lest vers l’arrière pour mettre la carène en différence, et que peu à peu, au gré des nouvelles constructions, les coques se sont modifiées à la demande des pêcheurs, pour une meilleure levée à la lame et une plus grande stabilité de route. Ainsi est on passé d’un voilier de charge polyvalent à un bateau si exclusivement spécialisé qu’il en a perdu jusqu’à son nom d’origine pour adopter celui de la technique de pêche.

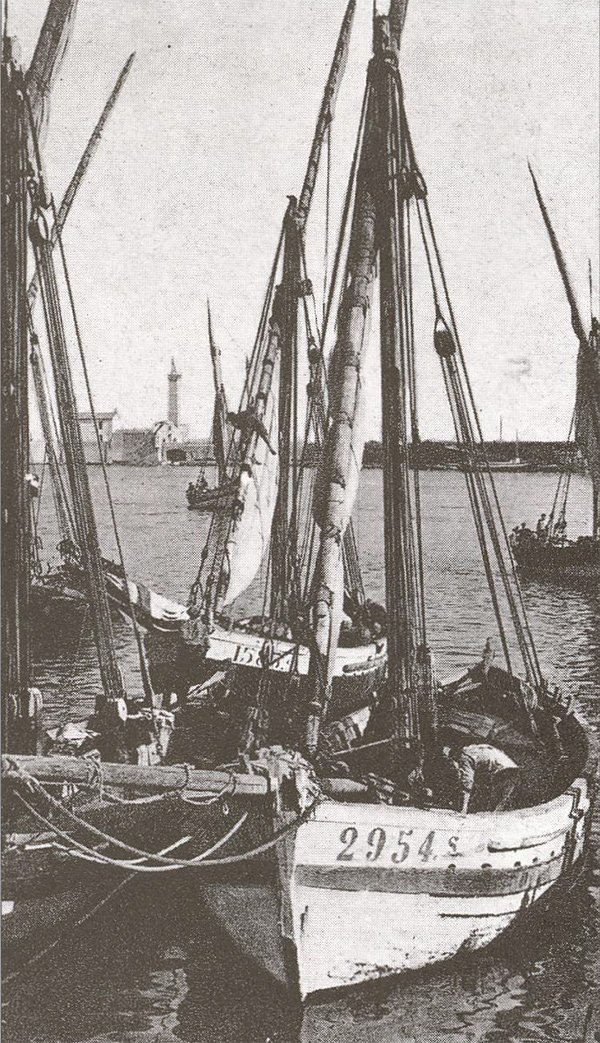

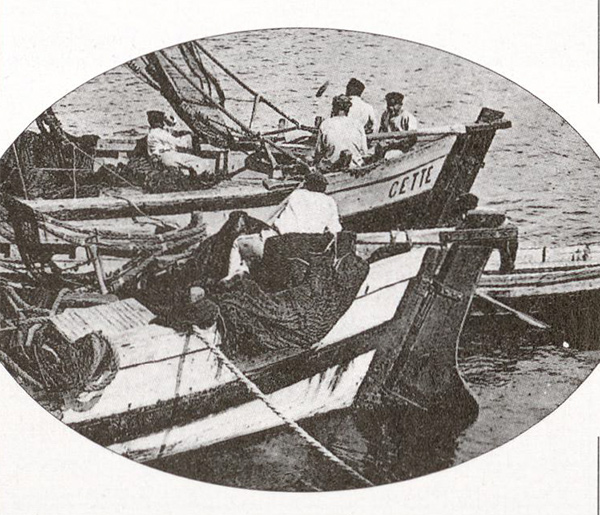

Pour l’essentiel, l’aire géographique du bateau-bœuf est circonscrite au golfe du Lion, de Marseille à Port-la-Nouvelle. On en trouve aux Martigues, au Grau-du-Roi, à Agde, mais c’est le port de Sète qui accueille la flottille la plus importante (soixante-douze unités en 1906). Depuis cette époque, l’image de la flotte des bateaux-bœufs est indissolublement liée à celle de l’ancien port de Sète.

La construction

Sur trente bateaux-bœufs construits pour Sète entre 1861 et 1880, vingt-cinq l’ont été à Agde, trois à Port-la-Nouvelle, un aux Martigues et un à La Ciotat. Les chantiers d’Agde sont en effet fort réputés : nombre de chebecs, de bricks et de goélettes qui ont sillonné la Méditerranée et l’Océan en tout sens sont originaires de ce port.

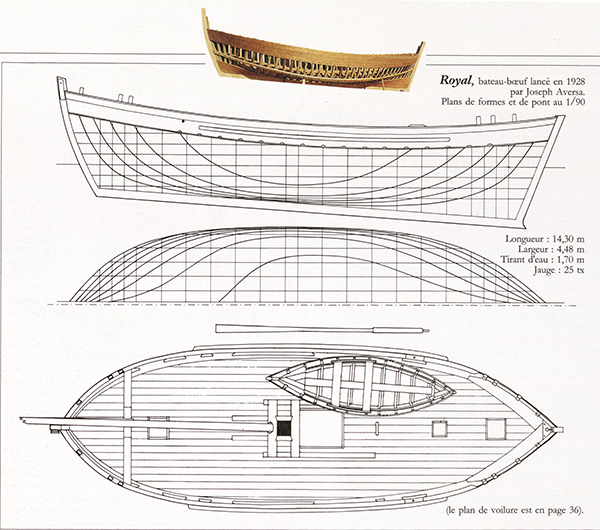

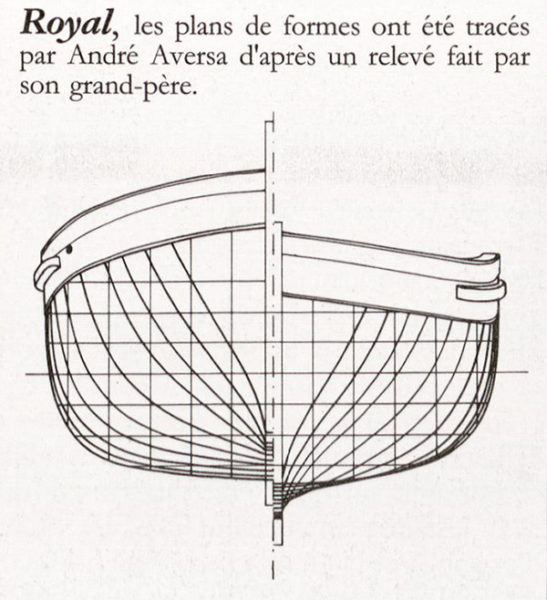

Il faut attendre le début du XXe siècle pour que les charpentiers sétois, principalement Joseph Aversa et Jean Ricciardi, commencent à construire des bateaux bœufs. C’est d’ailleurs à un descendant de l’un de ces premiers charpentiers sétois que nous devons le seul plan de formes qui existe sur ce type d’embarcation. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que ses fils étaient mobilisés, le grand père d’André Aversa, charpentier de marine aujourd’hui à la retraite, aura en effet l’idée de relever les formes d’un grand bateau-bœuf et d’en dresser les gabarits, afin de leur faciliter le travail au retour. Grâce à quoi André Aversa a pu dessiner un bateau-bœuf de 14,30 mètres, jaugeant 25 tonneaux environ, et calant 1,70 mètre.

La coque

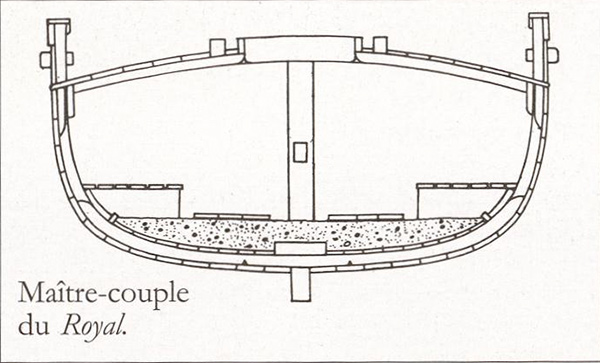

Le bateau-bœuf est solidement construit. La charpente axiale est en chêne ou en ormeau de 16 cm sur 24 cm. Pour un bateau de 14,30 mètres, il faut compter trente-deux membrures en chêne de 10 cm d’épaisseur. Celles-ci sont chantournées et boulonnées sur la quille. Toute la charpente est tracée d’après des gabarits dont on sait qu’ils permettaient de construire des bateaux sensiblement différents selon les souhaits du pêcheur.

Deux serres courent à l’intérieur : la serre-bauquière et la serre de bouchain. Une forte carlingue de dix mètres couvre les varangues de l’avant à l’arrière. Vingt cinq barrots en chêne de section rectangulaire et cintrés à chaud avec un bouge de 35 cm, sont mortaisés sur les bauquières, assurant la rigidité de l’ensemble de la structure. Les bordés de 4 cm d’épaisseur sont ensuite cloués de râblure en râblure.

Le pont

Il n’y a pas de banc de mât sur les bateaux-bœufs, mais un imposant système de claous (clés) boulonnées sur les barrots et ménageant un étambrai carré de 40 cm de côté, dans lequel viendra se loger le mât. Une grande écoutille carrée d’un mètre de côté est percée en arrière du mât. On trouve deux autres petites écoutilles, à l’avant et à l’arrière, cette dernière permettant d’accéder à la chambre du patron. Au milieu du pont, sur l’arrière, un tout petit panneau sert à faire passer les remorques des filets. Pour descendre dans la cale, pas d’échelle mais un pountal (épontille) taillé dans une forte pièce de bois, avec un coin au milieu faisant marchepied.

Sur le pont, à bâbord et à tribord, le charpentier cloue le trinquenin (bordé de pont extérieur) et y creuse des mortaises où passeront les escarmots Gambettes), eux mêmes fixés à la préceinte par un boulon et un clou. Une fois le pont bordé, on fixe la mourrade (pavois), qui fait 60 cm de haut et comprend deux planches courant tout autour du bateau : la planche à dalots et la planche supérieure qui est plus forte. Une feuille est clouée à l’intérieur et le tout est coiffé d’un plat-bord fortement échantillonné pour supporter l’usure. Le plat-bord s’arrête à trois mètres de l’étambot pour laisser saillir trois fortes jambettes, qui permettent de tourner l’écoute et servent au port de bittes d’amarrage. Partant de l’étambot, à mi-hauteur, à l’intérieur des pavois, le charpentier pose les maïsses, deux bancs très épais solidement encastrés sur les jambettes, qui forment de chaque côté comme une banquette. Ils se rejoignent à l’étambot et c’est au niveau de cette jointure que l’on boulonne une pièce en fer munie d’un écubier ferré, dans lequel pas sera la chaîne d’écoute.

A l’extérieur des pavois et sur une longueur représentant les deux tiers du bateau, une forte défense est fixée à l’aide de boulons qui traversent les jambettes et servent aussi à maintenir les nombreuses galoches (taquets).

A l’avant du bateau, à environ 1,80 mètre de l’étrave, un barrot est posé d’un plat-bord à l’autre, qui servira à saisir le bout dehors. A cet endroit, trois bittes, où seront tournées les différentes manœuvres, traversent le plat-bord. Enfin, sur bâbord, l’étrave est équipée d’un davier, l’arganéou, qui permet de haler la « remorque » (furie) du filet quand on « lève ».

Les emménagements

Les emménagements intérieurs sont très simples. A l’arrière, isolée par une cloison, se trouve la chambre du patron avec sa couchette. A l’avant, une autre cloison sépare la soute à voiles de la cale. Dans cette dernière, une étagère d’un mètre de large est fixée de chaque côté, où l’on range les cordages et les filets, et où les hommes peuvent dormir à l’occasion. Dans les fonds, sur les membrures, un payol (plan cher) fait de planches soigneusement jointoyées recevra la sourre (lest) composée de dix à quinze tonnes de sable et de galets. Afin de pouvoir circuler aisément dans la cale, ce lest est recouvert de petits plan chers. Enfin, à l’arrière, comme sur tous les bateaux méditerranéens, se trouve la sentine, un espace libre entre deux membrures, qui permet au mousse d’épuiser les fonds avec l’agoutal (écope).

Une fois achevés, la plupart des bateaux sont passés au coaltar « du coaltar de l’usine à gaz, brut, à cinq sous le kilo » , certains pêcheurs plus fortunés lui préférant toutefois la peinture.

Avant la pose du mât, le patron dépose une pièce d’argent dans l’emplanture. Le jour du baptême, le bateau est « jeté » après avoir été bénit. Il s’appellera L’Enfant perdu, Les Deux frères, La Vierge de Bon Secours, La Volonté de Dieu, Honoré et Joséphine, Le Feu, l’Intelligent, Bien à bord ou Le Saint Louis. Bien entendu, à Sète comme ailleurs, on ne lance jamais un bateau un vendredi.

Le gréement

Le bateau-bœuf est le plus grand voilier de pêche de la côte méditerranéenne française. Son gréement a quelque chose de majestueux qui n’a pas échappé aux peintres et aux photographes de la Belle époque . Il a même inspiré Paul Valéry, qui déclare en 1935 : « Il n’y a pas dans toute la Méditerranée de bateaux de pêche aussi forts, aussi beaux que les nôtres, et rien n’est plus gracieux que la gerbe des antennes de nos bœufs, quand ils sont tous à quai, bordant le port vieux, jusqu’au môle. »

Les vieux pêcheurs en gardent aussi un souvenir ému. « Nos arrivées étaient infiniment plus belles qu’aujourd’hui », affirme Raphaël Nocca. Avec sa grande voile latine, la mestre, la silhouette du bateau bœuf est proche de celle de la tartane. Son gréement est toutefois plus simple si l’on ose dire , puisqu’il n’a pas de voile de flèche, pas de ris, ni de cargues. Il est aussi plus ramassé, sans doute pour abaisser le centre de voilure. A ce stade de son évolution, le gréement latin a beaucoup perdu de sa mobilité, la mestre déborde très peu en avant du mât et l’antenne n’est jamais débordée comme sur les catalanes. Au virement, la voile passe d’un bord à l’autre par le simple jeu des palans de devant. Cette simplification du gréement a permis de réduire l’équipage : quatre à cinq hommes suffisent désormais à la manœuvre.

Faute de plan, il n’est pas facile de reconstituer le gréement des bateaux-bœufs. On en est réduit à examiner minutieusement les cartes postales et à interroger les quelques pêcheurs survivants, qui étaient mousses à bord de ces bateaux aux derniers temps de la voile, c’est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Par chance, ceux-ci ont gardé un souvenir très précis de leurs débuts. Nous avons ainsi recueilli les témoignages de Maurice Buonomo, dit « Mimi », et de Louis Teyssié, et lu celui de Raphaël Nocca, auquel Jacques Rouré a consacré un beau livre (Raphaël Nocca, marin pêcheur en Méditerranée).

Sur un bateau-bœuf, le mât fait la longueur de la quille (12 m pour un bateau de 14,50 m au pont). Il est de section carrée (40 cm sur 40 cm) jusqu’à un mètre au-dessus du pont, puis il s’arrondit et s’amincit pour arriver à 20 cm de diamètre sous le cabesset (caisse). Cette caisse assez longue est munie de deux réas dans lesquels, de bâbord à tribord, passe l’itague double du palan de drisse. Dans sa partie supérieure, la caisse est sur montée d’une fusée destinée à recevoir les capelages de haubans. Tout en haut, un collier en fer garni d’anneaux reçoit l’amure de trois petits palans : l’enguéou, le faux enguéou et la carnau. Sur cette fusée, à tribord, deux pitons permettent en outre de hisser une fine perche surmontée d’un pavillon, souvent taillé dans une vieille chemise. « C’était pour savoir d’où venait le vent et pour mieux régler les voiles », explique Maurice Buonomo.

L’antenne fait 22 mètres de long. Elle est forte au niveau du quart (environ 20 cm de diamètre) et s’effile progressivement jusqu’en haut. Le quart et la penna (penne) qui forment l’antenne sont étroitement ajustés. Les deux parties sont saisies par les enchinias, des roustures bien souquées et passées au coaltar. Il y a une enchinia tous les 60 cm, ce qui permet au mousse et au matelot de monter aisément en haut de l’antenne. A l’extrémité du quart est serti un collier de fer muni d’anneaux sur les quels sont frappés le mouton (orse-poupe) et les deux palans du davant.

L’antenne est hissée par un fort palan à quatre ou cinq clans. La talha (poulie) du bas, traversée par une chaîne, est crochée sur deux anneaux forgés, solidement fixés au pied du mât sur bâbord; celle du haut est traversée par l’aman de guindaresse, un câble qui passe en double dans la tête de mât et saisit l’antenne au bragot. Ce dernier est une erse double en gros cordage qui soutient l’antenne; amarré à l’antenne, il est garni d’un paillet suiffé qui fait tampon entre celle-ci et le mât.

Pour serrer l’antenne contre le mât, on grée deux trosses, deux bouts qui font re tour dans deux moques et sont raidis par un palan croché au pied du mât. A Sète, l’antenne est toujours hissée sur tribord. Sur ce même bord il y a deux haubans, les senaous, qui se terminent par une caisse simple estropée, dans laquelle passe un bout croché sur une galoche d’un côté et raidi par un palan double de l’autre.

Sur bâbord, il y a deux praous qui font office de haubans à la bonne main, mais sont surtout destinés à hisser le filet en fin de pêche. Deux grosses poulies simples faisant cartahu sont capelées en haut du mât; dans ces poulies passe un fort bout dont le garant est pris dans un anneau au pied du mât, et dont le dormant est estropé dans un gros palan triple, lui-même saisi sur une galoche. Tous ces palans s’amurent à des risses, erses en chaîne ou en gros cordage passées dans les galoches, au moyen de crocs ou de cabillots.

A l’avant du bau, un bout-dehors de sept mètres, le martelot, est amarré sur le barrot et contre le capian sur tribord. Il n’a pas de sous-barbe, mais deux simples marchepieds servant à l’occasion des changements de focs et des débarquements au port. Sur le bout-dehors, on trouve des estropes mobiles munies d’une cosse où viennent s’amurer les différents focs. Un dernier espar, de onze mètres environ, l’antenole ou le pau, est fixé devant le mât dans un collier mobile et vient doubler le bout dehors sur toute sa longueur; c’est sur l’antenole que s’amure le trinque! (grand foc). Au port, elle est saisie contre le bout-de hors par un amarrage; en mer, selon les amures, elle peut être « démarrée » pour faire porter le trinquet, à la manière d’un tangon. « Quand on pêchait en poupe (au portant), dit Maurice Buonomo, on « dé marrait » le pau, on le débordait en l’amarrant à bâbord ou à tribord, sur le plat bord; il y avait un trou dans la mourrade pour passer le bout d’amarrage. »

Les voiles et la manœuvre

La mestre, la grande voile latine, fait entre 100 et 110 mètres carrés. Elle est taillée à petites laizes dans du coton de fort grammage. Au portage du mât, les laizes sont doublées en prévention de l’usure. La mestre n’a pas de bande de ris. L’envergure et la bordure, que l’on appelle ici lo ratin, sont ralinguées à la latine : cinq demi-clefs cousues, deux points plats de 5 cm sur l’ourlet, puis à nouveau cinq demi-clefs cousues et ainsi de suite. Au milieu du ratin on greffe une patte en cordage, où vient s’engager le cabillot du dormant de la balancine. Cette dernière est une manœuvre simple qui passe dans une poulie estropée à mi-antenne, dont le garant se tourne à l’avant du bateau; elle sert de cargue lorsque l’on serre la voile en arrivant au port.

Pour enverguer la mestre, il faut tom ber l’antenne. Le point d’amure est fixé au bout du quart et la voile est étarquée à l’aide d’un petit palan, le fouet de l’extrémité de l’envergure étant solidement amarré au bout de l’antenne. Il reste en suite à nouer les matafious et à hisser.

Plusieurs manœuvres permettent d’orienter la mestre et l’antenne. Le mouton, ou orse poupe, gui va du mât à l’extrémité du quart, est une manœuvre fixe à la quelle on ne touche jam ais. De part et d’autre du quart, on trouve les deux palans d’amure, les davants, qui sont saisis sur des galoches en abord et raidis ou « mollés » à la demande. L’écoute enfin est une grosse chaîne terminée par un croc à ciseaux qui vient prendre le point d’écoute; elle passe dans l’écubier ferré devant l’étambot, fait retour dans l’échancrure du banc et se tourne en huit sur deux bittes à l’arrière.

On trouve aussi un petit palan en haut de l’antenne. Il s’agit de la drisse de trinquet. Mais ce palan peut également servir à assurer l’antenne quand on vient en poupe dans le gros temps et que l’on doit descendre l’antenne à mi-mât pour étaler.

Le trinquet est le grand foc héritier de la polacre. Cette voile d’avant avoisinant les 50 mètres carrés s’amure sur l’antenole. Le trinquet a ceci de particulier qu’il comporte deux points de drisse : il est d’abord hissé avec le palan fixé en haut de l’antenne, puis la tenue du bord d’attaque est corrigée avec l’enguéou qui saisit un cabillot estropé au milieu de l’envergure. Le seul inconvénient de ce système est qu’il oblige, à chaque vire ment de bord, à envoyer le mousse en tête du mât pour faire passer le haut du trinquet devant le mât avant de hisser à nouveau. Raphaël Nocca se souvient parfaitement de cette manœuvre périlleuse :

« En haut, comme à cheval d’arçons, j’avais la pomme du mât devant moi, un grand mât avec le « drapeau » fabriqué d’un lambeau d’étoffe provenant de la cheminée de notre cuisine. A la bonne brise, la voile tenait bien. Sinon, le bateau faisait mouvement, le bout du foc filait en tourbillons, m’emportant presque. En bas, ça gueulait en italien : les injures, dans cette langue, gagnent de la force et de la verve. « Mousse de malheur ! Que le diable te liquéfie et que ta mère, la sain te femme, pleure des larmes de sang d’avoir engendré un fils si bête ! » Entretemps, j’avais rattrapé mon bout de foc et le bateau virait, comme de juste. Une fois de plus, le bon vent aidait à effacer le chapelet d’injures. »

Les autres voiles d’avant sont le gran defés d’environ 25 mètres carrés, le pichòt defés de 15 mètres carrés et le mango vènt de 7 mètres carrés. Ces trois focs s’amurent sur le bout-dehors à l’aide de crocs passés dans les cosses des erses. La mestre étant dénuée de ris, les patrons n’ont d’autre choix, pour réduire la toile, que de changer de foc. « C’était la manœuvre la plus souffrante, affirme Maurice Buonomo. Sur le marchepied, l’homme avait parfois de l’eau jusqu’à la taille. Il prenait le bain, le type ! »

A en croire ce pêcheur, les bateaux bœufs ont ainsi essuyé de sacrés coups de temps. « Ces bateaux étaient lourds, dit-il, il fallait du vent pour les lancer. En pêche on marchait à deux, trois nœuds. On travaillait à toutes les allures, à partir du bon plein. Et ces bateaux tenaient bien la mer. Quand le gros temps se levait, on réduisait la voile en jouant sur les focs. Il y a des fois où la mourrade restait sous l’eau toute la journée, on avait l’eau sur le pont, le bateau se calait et il ne bougeait plus. Et quand il fallait aller en poupe, on décrochait le mouton et on descendait l’antenne au milieu du mât, la voile faisant le ballon. Il pouvait faire une tempête, le bateau au lieu de se coucher, il se levait. C’était la seule manière d’étaler par gros temps de l’arrière. C’étaient des bateaux marins, il arrivait qu’ils cas sent l’antenne ou même le mât, mais ils ne chaviraient jamais ! »

Outre la voilure de base, les bateaux bœufs disposent encore de quelques voiles supplémentaires. « On avait aussi une petite voile, le maraboutin, dit Maurice Buonomo. On s’en servait quand on cassait l’antenne; on réparait et on envoyait cette petite voile. C’était une voile de quinze mètres d’envergure, une voile de secours. Par contre, dans le petit temps on installait le mourrau, un rectangle de toile qu’on attachait en ralingue sur la bordure après avoir hissé l’antenne à bloc. » Toutes les voiles sont coupées et cousues chez Granata, un voilier de Mèze. Mais le ralingage est assuré par les pêcheurs.

L’armement du bateau est complété par un fer (ancre), une paire d’avirons, une petite antenne de rechange et une nacelle de dix-sept pans, le barquet, que l’on range sur le pont à tribord.

L’entretien

« Sur les bateaux-bœufs, nous dit Mimi Buonomo, on « esparmait » tous les six mois. Au pont Virla, on débarquait tout le matériel. Pour la sourre, on embauchait des types pour nous aider à vider tout le sable avec des couffins. On prenait en suite le remorqueur à vapeur, qui nous conduisait à un ponton près de la gare. Après, avec un gros palan, on « mettait à la bande » et on esparmait. » Et Louis Teyssié d’ajouter : « Pendant tout ce temps, il y avait un homme à l’intérieur qui écopait l’eau . Ces bateaux faisaient toujours de l’eau par les escarmots.

« Entre-temps, ajoute Maurice Buonomo, tous les quarante jours environ, on abattait en carène. Les deux bateaux se mettaient côte à côte et les praous étaient passés de l’un à l’autre. Les équipages ha laient jusqu’à mettre les ponts sous l’eau. Ensuite, ils brossaient la coque et passaient un petit coup de peinture sur les bordés hors d’eau. Et ils recommençaient de l’autre côté. A Sète, on appelait ça faire la demi-boîte.

« Sur le pont, on passait régulièrement du coaltar que l’on saupoudrait avec de la vieille teinche (dissolution d’écorce de pin pour la teinture). Ça faisait antidérapant. Mais ça ne durait pas; en été, ça fondait sous les pieds et du côté où on travaillait, la planche était à nu au bout d’une semaine.

« Enfin, au bout de quarante ans, le bateau était cuit. Il fallait le mener de longue chez le charpentier; c’était une vraie tirelire ! Vous comprenez, les praous, ça estripait les bateaux et quand ils étaient vieux, ils faisaient de l’eau de partout. Au port, ils tapaient les uns contre les autres et les mourrades finissaient par ressembler à des accordéons. »

La pêche

Les bateaux travaillent en couple et leur rôle alterne chaque jour. Celui qui porte le filet et recueille le poisson s’appelle le baou, l’autre, qui se contente de tirer l’une des deux funes, est la conserve. Pour que l’attelage soit harmonieux, il faut que les deux bateaux soient à peu près identiques. Cela se passe généralement en famille, comme le raconte Maurice Buonomo. « Mon grand-père Cosimo Buonomo, le « Che gade », patron du Nouveau Deux Sœurs, pêchait avec son frère Damien, « Testa Noble », patron du Philomène. Après, il a pêché avec mon oncle Vincent Colozo, » Diogène » . Les familles étaient nombreuses. On s’arrangeait entre cousins. Bien sûr, ils se chamaillaient de temps en temps, et quelquefois, il arrivait qu’ils changent de conserve.

« Le matin, c’était le patron qui devait appeler l’équipage, c’était la mode. Du Quartier Haut au quai de la Consigne, dans les petites rues près du port, chaque jour vers trois heures du matin, les mousses criaient et réveillaient tout le quartier. Les patrons allaient sur le môle, pour voir si le vent n’avait pas manqué dans la nuit. La prud’homie avait fixé le départ des bateaux à quatre heures du matin, et il fallait sortir avant dix heures, sinon le bateau restait à quai. Il était interdit de sortir le dimanche. Pour les jours de fête, chacun faisait comme il voulait, mais en principe pour les grandes fêtes, Noël, la Saint-Louis, personne ne sortait. »

Louis Teyssié se souvient bien de ces départs dans la nuit. Né en 1913, il s’est embarqué comme mousse à neuf ans sur le Saint Louis, le bateau de son père. « Quand tout l’équipage était à bord, dit-il, on envoyait le mousse en haut de l’antenne. Il dénouait tous les matafious, sauf ce lui du milieu qui tenait le gros de la voile, et restait en haut jusqu’à ce qu’on lui dise de larguer. On décapelait le bout d’amarrage et « le jeune homme » relevait le grappin. L’équipage déhalait le bateau à l’aviron, et quand on était cap au phare Saint-Louis, le patron criait« Largue ! » et le vent de terre gonflait les voiles. En passant devant le Saint-Christ, au pied du phare, tous se signaient, et chaque baou suivi de sa conserve s’éloignait vers ses lieux de pêche.

« Dès que la voilure était établie, on bordait les palans de devant, à bâbord ou à tribord selon le vent, et on raidissait bien le tout pour éviter de laisser fouetter l’antenne. Le plus dur, c’était pour « casser l’escota », tout le monde al lait derrière, le patron mettait le nez dans le vent, on bordait, et le jeune reprenait. Quand c’était réglé, ça tenait une paire d’heure s si le vent ne change ait pas. Et quand le patron rendait un peu d’écoute, les secousses de la chaîne, dans l’écubier, faisaient trembler tout le bateau. »

Pour s’orienter, les patrons ne disposent à bord que d’une sonde, d’un compas et d’un réveil. « On allait toujours du côté du vent, poursuit Louis Teyssié. Quand c’était Mistral, on travaillait à l’Ouest, vers Brescou, et quand c’était le Grec, on travaillait du Levant. Les patrons prévoyaient toujours leur route pour rentrer sans trop faire de bords. Dès qu’il y avait une manœuvre, le patron criait « Stivale (botte) ! Changez vous ! » Et on se mettait pieds nus, même en hiver. Et on y allait. Il fallait faire attention au coup de quart, parce qu’un homme pouvait partir à la mer ! »

Caler le filet

Le gangui est un filet de 17 brasses de long. La poche, constituée du sac et de la corche, est munie de deux bandes terminées chacune par une pièce de bois, le clava. L’ouverture de l’engin est assurée par des paquets de cinq lièges garnissant la ralingue supérieure, et des plombs lestant la corde basse. « Les filets étaient lestés selon le vent, précise Maurice Buonomo. Quand il y avait beaucoup de vent, on mettait dix paires de plombs, de 500 grammes chacune, des plaques de plomb que l’on roulait avec un cabillot. Par petit temps , on en mettait beaucoup moins, sinon le filet serait allé se planter dans les fonds. »

Le filet est « embasé » à l’arrière sur bâbord, qui est toujours le côté où l’on travaille sur les bateaux-bœufs. Un clava est accroché à l’arrière, un autre à l’avant. Après quoi l’engin est plié sur le plat-bord en terminant par la poche. Quand tout est prêt, le patron met le cap au vent, puis le chalut est mis à l’eau et calé à la dérive. Une fois les deux bras tendus, la conserve vient sous le vent du baou et, en passant, lui lance son remou (remorque). Cette fune est passée sous le martelot et liée par un gros nœud d’écoute et un cul de porc sur la ganse du clava. Celui-ci est alors mis à l’eau, la conserve se mettant bout au vent à 150 mètres de là, pour at tendre le baou. Les deux bateaux prennent le vent par le travers. Deux ou trois mailles sont filées et le patron crie « Agante ! » Les deux remous sont alors bloqués un instant pour que le filet s’ouvre correctement, avant d’être filés à nouveau à la longueur nécessaire. »Moi en bas, dit Raphaël Noc ca, avec ma lampette, je comptais le nombre de mailles. A huit, je criais. Alors le bateau s’arrêtait Il faisait tête automatiquement, et aussitôt, il pivotait. Pour la remorque, nous avions un gros bout, le sarracot, qui était crocheté sur un anneau, derrière le mât. Il se terminait par une ganse, on faisait un nœud de trésillon sur le remou avec un gros cabillot, et on le passait dans cette ganse.

« Alors le patron annonçait : « Nous sommes en pêche. » Les deux bateaux s’écartaient d’une trentaine de mètres. Quand ils pêchaient en terre, pour les rougets, ils filaient huit à dix mailles, 800 à 1000 mètres. Quand ils allaient dans le Bougas zone de pêche aux fonds de vingt à cinquante brasses pour traquer le poisson de bouillabaisse et le merlan, ils devaient en filer davantage. Après, c’était la Planasse, les Etoiles autre zone de pêche où l’on prenait le pinau (grondin rouge), les raies et les baudroies, et là on filait toutes les mailles.

« On ne faisait qu’une cale. Quand le temps était au Mistral, ils mettaient le filet à trois milles de la côte, et le traînaient en maintenant un cap Sud-Sud-Ouest. Et quand ils atteignaient les fonds de cinquante brasses, vers dix heures du matin, ils viraient de bord et revenaient vers la terre. L’engin était halé à bord lorsque les fonds de vingt brasses étaient atteints, vers une heure de l’après-midi. Deux heures plus tard, les bateaux étaient au port.

« A la belle saison, ils s’éloignaient da vantage, vers la Planasse, dans le 150 de Sète. Ils mettaient ainsi quatre à cinq heures pour atteindre les lieux de pêche, où il calaient dans des fonds de cinquante brasses. Le retour se faisait alors tard le soir, avec le labech (vent du Sud-Ouest), ou même le lendemain. Et si le Mistral se levait, il fallait faire bord sur bord, et le dernier, ils allaient le tirer à l’Espiguette. De là-bas, ils rentraient sur un bord. Pour éviter les seccas (bancs de sable), il fallait alors veiller à ce que le mont Saint Clair ne cache pas la montagne d’Agde.

« En été, quand c’était bonance, les bateaux s’arrêtaient, le filet posé au fond. On attendait alors que le labech se lève pour continuer à tirer. Et puis, on se dépêchait de lever pour rentrer avec le labech finissant, sinon on passait la nuit en mer. »

Lever le filet

« Pour remonter le filet, on gréait le gougnou. C’était un bout amarré sur la remorque que l’on faisait passer à l’avant du bateau dans l’arganéou. Quand c’était prêt, un matelot chassait le cabillot qui reliait la remorque au sarracot ; on appelait ça « faire rompe ». La remorque venait en tête et faisait tourner le bateau. Le patron tirait des bords pour arriver le plus près possible du filet. A chaque virement, l’équipage abraquait (embraquait) le mou de la remorque jusqu’à ce que le filet soit à pic. L’équipage de l’autre bateau faisait la même manœuvre. La conserve venait ensuite derrière. Un homme lançait une sorte de grappin d’abordage, la cercle, pour crocher la maille de la conserve. Dès que les clavas étaient à bord, on crochait le filet avec l’esbière, une erse de cordage formant une boucle, et on reprenait avec le deuxième praou, et ainsi de suite, pountade après pountade (2), jusqu’à ce que la poche soit sur le pont.

« Quand la pêche avait été bonne, le filet était très lourd. Pour hisser, on gréait l’amande talha, on démarrait les praous, et on passait l’esbière dans les deux crocs, pour multiplier la force. Quand il faisait mauvais, la conserve restait dans les parages pendant la manœuvre, et quand il faisait beau, la conserve accostait et l’équipage sautait à bord pour donner la main. Puis on faisait la manœuvre pour rentrer et on triait. Il y avait de tout, des pinaus, des cabotes (grondins), des baudroies, des merlans, des raies, des capelans, des maquereaux. Quand il faisait beau on prenait aussi des seiches et des pouffres (poulpes) à foison. »

Les bateaux rentrent tous au port en même temps, et effectuent les mêmes manœuvres. Quand souffle le labech, ils arrivent en poupe par la passe de Ponent, virent dans l’avant-port et doivent tirer quatre bords avant d’accoster au quai de la Consigne. Ils gardent toujours de la revanche, pour pouvoir « moller » en poupe en cas de besoin, et les hommes sont toujours prêts à armer les avirons sous le vent. Quand le vent souffle de la mer, les bateaux se mettent à orse à l’abri du phare, et avec le Mistral, ils viennent à l’abri des Ponts et Chaussées.

» Quand on rentrait avec le Gregau, se souvient Louis Teyssié, on se présentait à la passe Ouest et parfois le courant nous empêchait de rentrer. On mouillait alors le grappin, et avec la nacelle on tirait une remorque jusqu’à l’Estron, un bloc érigé près du phare. On se halait jusque là, on s’embossait et la nacelle filait à nouveau la remorque jusqu’au feu vert de la Tourette. On recommençait et après, le courant et le vent nous poussaient jus qu’à la Consigne. Parfois, lorsque le vent manquait, à deux ou trois milles du port, on mettait aussi la nacelle à l’eau. On y chargeait le poisson et les deux je unes nageaient jusqu’au port, pour que les femmes puissent vendre.

« Dès que le bateau entrait dans le port, on envoyait le mousse en haut de l’antenne, et un homme en tête de mât pour serrer la toile. Le patron mettait le cap dans le vent et décrochait l’écoute. On pesait sur la balancine et on hissait jusqu’en haut du mât. L’homme serrait alors le gros de la voile; c’était ça le plus dur. En haut, le mousse serrait la pointe avec le vire-vire, et nouait les matafious en descendant. Si jamais il venait une rafale de vent, la voile battait, et manquait d’em porter le mousse. » Mimi Buonomo se souvient ainsi d’Angelo Caruso : « Il était en haut de l’antenne quand un coup de vent a couché le bateau devant les Ponts et Chaussées. Le bateau a bu par l’écoutille et mon Angelo, il est descendu en marchant sur la voile ! »

« Quand le bateau arrivait à sa place, poursuit Louis Teyssié, le patron mouillait le fer et un homme d’équipage lançait l’aussière à quai. Un ancien était toujours là pour capeler la boucle; on le payait avec quelques pouffres et des bijus (janthines, coquillages encore appelés violets, aujourd’hui très prisés dans les restaurants chics). A la fin de la journée, il avait fait sa pêche. L’équipage devait encore laver le filet, faire les réparations et le mettre à sécher en le hissant sur la carnau. Et quand j’étais mousse, le dimanche après le cinéma, j’allais à bord pour plier le filet. Entre mousses, on se donnait la main et pendant la moitié de l’après-midi on pliait des filets. Chaque bateau avait quatre filets à bord et presque tous les di manches on allait à la teinche, au Sourasbas; on faisait bouillir toute la nuit des écorces de pin et de chêne et on trempait les filets. »

Le partage de la pêche

Maurice Buonomo se souvient bien du partage de la pêche aux derniers temps des bateaux-bœufs : « Celui qui avait le baou gardait toute la pêche, ceux de la conserve pêchaient pour rien… Le patron partageait le poisson. On mettait de côté les raies, les pouffres, les bijus et le petit pois son. Tout le reste, le poisson noble, était partagé. Le patron faisait deux tas, en distribuant poisson par poisson, un rouget, un rouget, un merlan, un merlan … Quand la pêche était partagée en deux, le patron prenait un tas pour le bateau et l’autre moitié était partagée entre tout le monde : les hommes d’équipage et le patron. Et on tirait au sort, pour savoir qui aurait tel ou tel tas de poissons. Et encore ils arrivaient à faire des tricheries ! »

La seule exception à cette règle avait lieu pendant la Semaine sainte, une période où le poisson était très demandé et où un jour sans pêche aurait été très pénalisant. « Pour la Semaine sainte, précise Raphaël Nocca, on faisait les « quatre parts ». Chaque jour, la pêche était partagée entre le baou et la conserve… Pendant la Semaine sainte le poisson se vendait bien, et il ne faisait pas toujours beau temps à la mer, alors, pour garantir un petit revenu à chacun, les pêcheurs avaient décidé de partager. C’était la seule exception au partage traditionnel. »

Les femmes de pêcheurs, qui attendent leurs hommes, emportent le poisson dans leur tablier et vont le vendre à la Marine, le marché au poisson. A cette époque, le poisson se vend en douros, une pièce espagnole valant cinq pesetas, introduite par les Catalans. « A Sète, se rappelle Mimi Buonomo, le douro valait cinq francs. En été, le poisson tournait vite et c’était le mareyeur qui faisait le prix : « Combien en voulez-vous ? Quinze douros ! Je vous les prends à dix ! » En hiver, on gagnait un peu plus. C’est pour cela que les vieux se mettaient des moustaches pour sortir ! (ils sortaient par mauvais temps). »

L’équipage

« A mon époque, poursuit Maurice Buonomo, il y avait cinq personnes à bord : le patron, le second patron, l’homme mûr, le novice et le mousse. C’était la bonne en tente. Le patron mangeait sur le banc à l’arrière, les hommes assis sur le pont. On mettait le poisson sur une tranche de pain et on mangeait. Et quand on faisait de la pâte, chacun avait sa cuillère et piochait dans le plat. La cuisine se faisait en bas, à la proue. On avait un trépied avec une pignate en fonte. Au menu, c’était souvent la pasta amé fou pei, des pâtes et du poisson, parfois la roustide, du poisson grillé. C’était le mousse qui préparait tout, qui servait et qui lavait les plats. Le mousse ne mangeait pas au plat comme les hommes, on le servait dans l’agoutal.

» Pour boire, chacun apportait ce qu’il voulait. Ceux qui ne pouvaient pas se payer une bouteille de vin prenaient une bouteille noire, pour ne pas faire voir qu’il y avait de l’eau dedans. En bas, il y avait une grosse jarre d’Anduze, avec un couvercle de bois. C’était la réserve d’eau. Quand il faisait chaud, les hommes criaient « Faï me passa una moca d’aiga !» et moi, dans une casserolette, je leur don nais à boire. Il y avait parfois quelques cafards dans l’eau, mais ça, ils ne l’ont jamais su ! »

Ces anciens des bateaux-bœufs ont to us embarqué comme mousses dès l’âge de treize ans, et parfois bien plus tôt. A dix-sept ans, ils étaient novices, et ne passaient matelots qu’après le régiment. Plus tard, ceux qui voulaient s’établir comme patrons achetaient un vieux bateau à un ancien qui se retirait.

Tous ces pêcheurs ont des sobriquets. Le grand-père de Mimi Buonomo est surnommé « Black ». Chez les Licciardi, Salvatore s’appelle « Moustaches de fer », et Humberto, « Il Barbièri ». Chez les Nocca, il y a « le Camard », « le Bréoude » (le curé), « le Calabrese »… A terre, ce petit monde haut en couleur parle un mélange de napolitain, de patois et de français; en mer, tous les ordres sont donnés en napolitain.

Les Italiens de Sète

Sète est depuis toujours une ville d’immigration. Dès la création du port, les Catalans, puis les Génois, ont pris l’habitude de venir chaque année faire la saison du poisson bleu, avant de regagner leurs pénates. A partir de la fin du XIXe siècle, ce sont des familles originaires du Sud de l’Italie essentiellement du golfe de Naples, de Gaète et de Cettara qui viennent s’établir à Sète. Comme ces nouveaux arrivants adoptent très rapide ment la nationalité française et arment des bateaux-bœufs, les registres d’arme ment permettent de dater leur arrivée avec une relative précision : les Paone arrivent en 1875, les Stento en 1876, puis viennent les Buonomo, Imperato, Capodano, D’Issernia, Maglioca, Albano, Noc ca, Licciardi et Avalonne …

C’est ainsi que, au tournant du siècle, la plupart des bateaux-bœufs sont armés par des patrons d’origine italienne. On ne compte plus alors que trois familles de pêcheurs français : les Teyssié, Auvergne et Belluc. C’est dire le dynamisme des nouveaux arrivants. Chassés par la misère de leur Mezzogiorno natal, ceux-ci n’ont d’autre choix que de se bâtir une nouvelle vie, fût-ce au prix d’un rude travail. Derniers arrivés dans la ville, ils occupent les vieilles maisons sises autour du port. Ils habitent quai de la Consigne, quai de la Ville, Grande rue Haute, rue Rapide, rue des Marins, ou rue Carrière du Roi, et marquent ce quartier d’une empreinte qu’il conserve encore. Ils forment ainsi une communauté très soudée, comme on en trouve tout autour de la Méditerranée, à Naples, à Gênes, à Marseille ou à Alger. Les familles s’entraident, les frères aînés prêtent de l’argent à leurs cadets pour acheter un bateau. Les moins riches ou les moins dégourdis s’embarquent comme matelots, les enfants comme mousses.

Ce groupe humain est toujours très vivant à Sète. Il y a toujours du linge étendu aux fenêtres dans le Quartier Haut. Les bateaux attendent toujours le signal de la prud’homie pour partir le matin. Les patrons des chalutiers d’aujourd’hui sont les arrière-petits-enfants des patrons de bateaux-bœufs d’hier. Dans les bistrots du port, au retour des bateaux, à l’heure du pastis, comme autrefois les hommes crient et s’interpellent, commentent la pêche ou le dernier tournoi de joutes de la Saint-Louis. Sur le mur, face au comptoir, une photo un peu jaunie par la fumée montre des bateaux-bœufs au quai de la Consigne.

(1) L’orthographe de la ville a varié au cours des siècles : Secte, Cette et enfin Sète depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 1928.

(2) La pountade (littéralement « pontée ») désigne la hauteur de filet comprise entre le palan de tête de mât et le pont.